人工智能與算法偏見

人工智能算法正廣泛應用於各行各業,從招聘到金融,但同時存在偏見和歧視風險。若訓練數據存在偏差或缺乏多元性,自動化的人工智能決策可能反映或放大社會不公。了解算法偏見有助企業、開發者及用戶識別、管理並構建更公平、更透明的人工智能系統。

想了解人工智能中的算法偏見嗎?加入 INVIAI,在本文中深入認識 人工智能與算法偏見!

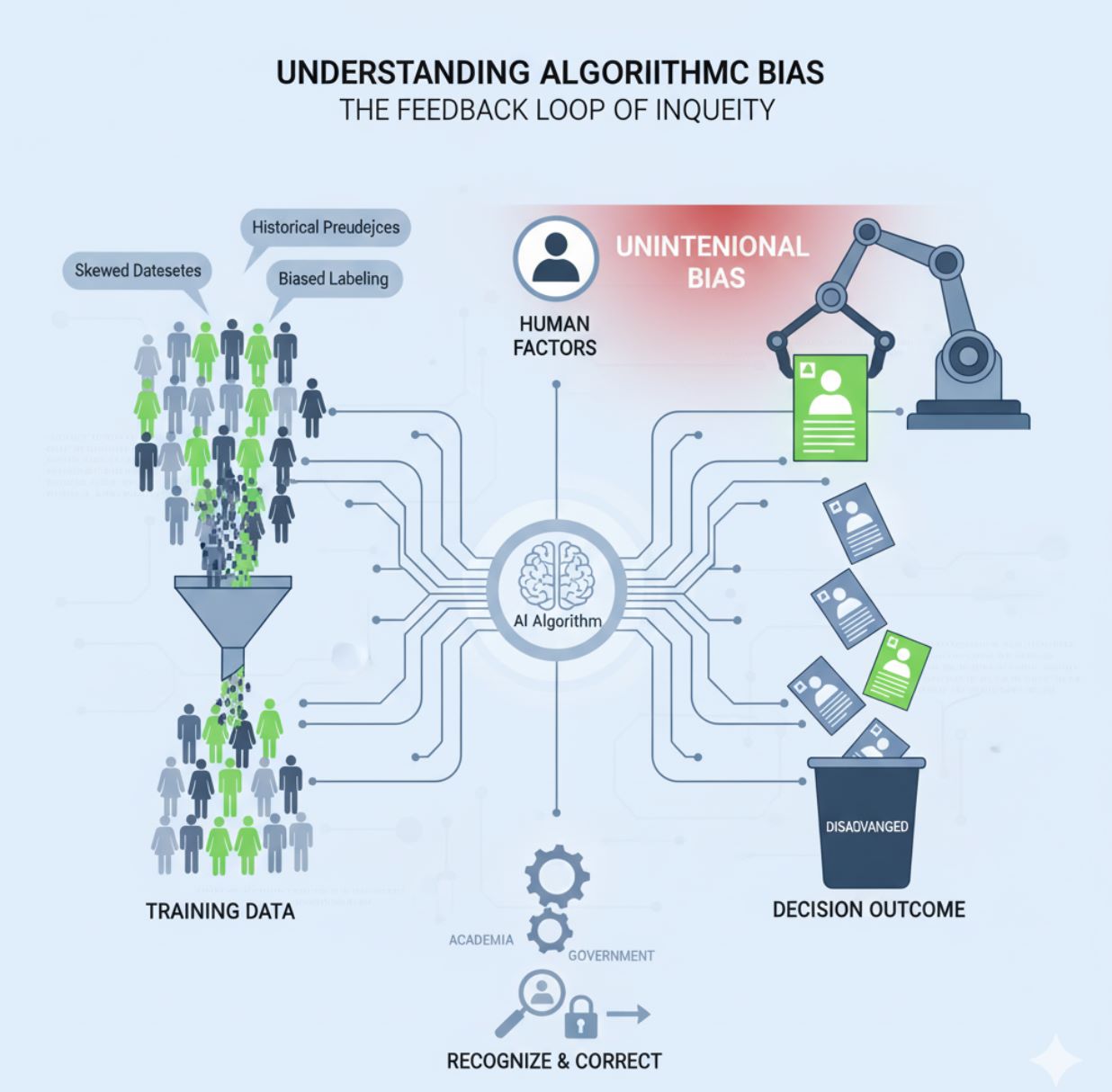

人工智能(AI)正日益融入我們的日常生活——從招聘決策到醫療保健及警務——但其應用引發了對 算法偏見 的關注。算法偏見指的是人工智能系統輸出中存在的系統性且不公平的偏見,往往反映社會刻板印象和不平等現象。

本質上,人工智能算法可能無意中複製其訓練數據或設計中存在的人類偏見,導致歧視性結果。

以下內容將探討算法偏見的成因、其在現實中的影響案例,以及全球如何努力讓人工智能更公平。

理解算法偏見及其成因

算法偏見通常產生於 並非因為人工智能「想要」歧視,而是源於人為因素。人工智能系統從數據中學習,並遵循人類制定的規則——而人類本身存在偏見(往往是無意識的)。若訓練數據偏頗或反映歷史偏見,人工智能很可能學習這些模式。

偏頗的訓練數據

數據集中存在的歷史偏見

- 數據不完整

- 樣本不具代表性

- 歷史歧視模式

偏頗的數據標註

數據標註中的人為偏見

- 主觀分類

- 文化假設

- 無意識的刻板印象

優化問題

算法優化偏重準確性而非公平性

- 整體準確性為重

- 忽視少數群體

- 忽略公平性權衡

除非有意識地識別並糾正偏見,人工智能算法會繼承其創建者和數據的偏見。

— 重要研究發現

值得注意的是,算法偏見通常是 無意的。組織通常採用人工智能以期決策更客觀,但若「餵入」系統的資訊有偏見或設計時未考慮公平,結果仍可能不公。人工智能偏見可能不公平地分配機會並產生不準確結果,對人們福祉造成負面影響,並削弱對人工智能的信任。

理解偏見發生的原因是解決方案的第一步——這也是全球學術界、產業界和政府正認真對待的課題。

人工智能偏見的現實案例

人工智能中的偏見不僅是理論問題;許多 現實案例 揭示了算法偏見如何導致歧視。不同領域中著名的人工智能偏見案例包括:

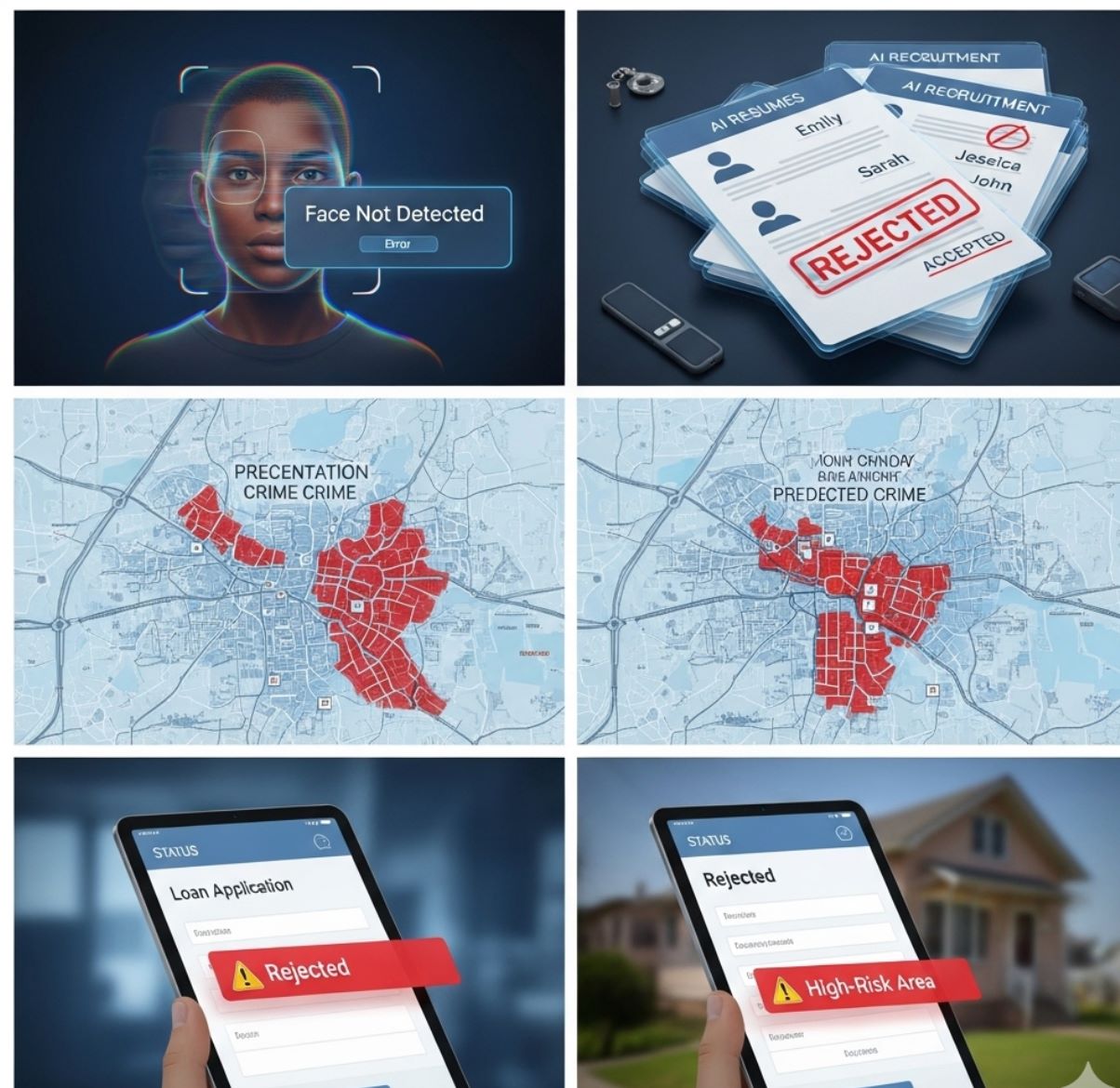

刑事司法系統

案例:美國的再犯風險預測算法

影響:對黑人被告存在偏見,經常 錯誤判定黑人被告為高風險,白人被告為低風險,加劇了量刑中的種族差異。

後果:加深了警務和法院中的歷史偏見

招聘與甄選

案例:亞馬遜的人工智能招聘工具

影響:因歧視女性而被廢止。該工具基於過去多為男性的簡歷訓練,降低了包含「女性」或全女性學院的簡歷評分。

後果:本會不公平地篩除合資格的女性技術人才

臉部識別技術偏見

臉部識別技術在不同族群間的準確性存在顯著偏差。美國國家標準與技術研究院(NIST)2019年的一項全面研究揭示了令人擔憂的差異:

- 亞洲人和非裔美國人臉部的假陽性識別率比白人高出 10至100倍

- 在一對多搜索中,黑人女性的誤認率最高

- 這種危險的偏見已導致無辜者被誤捕

生成式人工智能與內容偏見

即使是最新的人工智能系統也無法免疫。2024年聯合國教科文組織的研究顯示,大型語言模型經常產生退步性的性別和種族刻板印象:

家庭角色聚焦

- 被描述為家庭角色的頻率高出 4倍

- 與「家」和「孩子」相關聯

- 傳統性別刻板印象

職業角色聚焦

- 與「高管」和「薪酬」相關聯

- 與「職業」晉升相關

- 領導力術語

人工智能的風險是在現有不平等基礎上疊加,對已邊緣化群體造成更大傷害。

— 聯合國教科文組織警告

這些例子強調,算法偏見並非遙遠或罕見的問題——它正 當下 在各領域發生。從就業機會到司法、醫療到網絡資訊,偏頗的人工智能系統可能複製甚至加劇現有歧視。

受害者往往是歷史上處於不利地位的群體,這引發嚴重的倫理和人權問題。鑑於數百萬人日常使用生成式人工智能,即使是內容中的細微偏見也能 在現實世界放大不平等,大規模強化刻板印象。

為何人工智能偏見至關重要?

解決人工智能偏見的利害關係重大。若不加以控制,偏頗的算法可能在科技中立的表象下鞏固系統性歧視。由人工智能做出(或輔助做出)的決策——誰被錄用、誰獲得貸款或假釋、警方如何進行監控——對人們生活有真實影響。

人權影響

破壞平等與反歧視原則

- 機會被剝奪

- 經濟差距擴大

- 個人自由受威脅

信任流失

損害公眾對科技的信心

- 降低人工智能採用率

- 聲譽受損

- 創新受阻

利益減少

限制人工智能的正面潛力

- 結果不準確

- 效能降低

- 利益獲取不均

若決策不公平地偏向某些性別、種族或社群,社會不平等將加劇。這可能導致機會被剝奪、經濟差距擴大,甚至影響受影響群體的個人自由與安全。

從更宏觀角度看,算法偏見 破壞人權與社會正義,與民主社會所維護的平等與反歧視原則相悖。

此外,算法偏見會削弱人工智能的 潛在利益。人工智能有望提升效率和決策質量,但若其結果對部分群體存在歧視或不準確,則無法發揮其全部正面效應。

例如,一款對某一族群效果良好但對其他族群效果差的人工智能健康工具,並非真正有效或可接受。正如經合組織(OECD)所指出,人工智能中的偏見 不公平地限制機會,並可能損害企業聲譽及用戶信任。

總之,解決偏見不僅是道德責任,也是公平利用人工智能惠及 所有 個體的關鍵。

減輕人工智能偏見的策略

由於算法偏見已被廣泛認識,出現了多種策略與最佳實踐來減輕偏見。確保人工智能系統公平包容,需要在開發和部署的多個階段採取行動:

改善數據實踐

由於偏頗數據是根本原因,提升數據質量至關重要。這意味著使用包含少數群體的 多元且具代表性的訓練數據集,並嚴格檢查偏差或缺口。

- 使用包含少數群體的多元且具代表性的訓練數據集

- 嚴格審核數據中存在的歷史偏見(按種族/性別的不同結果)

- 在訓練模型前糾正或平衡偏頗數據

- 對代表性不足的群體應用數據增強或合成數據

- 實施持續監控人工智能輸出,及早發現偏見問題

公平的算法設計

開發者應有意識地將 公平約束和偏見緩解技術 融入模型訓練中。這可能包括使用可調整公平性的算法(不僅追求準確性)。

採用公平技術

使用可調整公平性的算法,應用技術以平衡各群體的錯誤率,重新加權數據,或謹慎調整決策閾值。

使用偏見測試工具

利用開源工具和框架測試模型偏見,並在開發過程中進行調整。

定義公平標準

與領域專家及受影響社群合作定義公平標準,因為公平有多種數學定義,且有時相互矛盾。

人工監督與問責

任何人工智能系統都不應在無人監督的情況下運作。人工監督對於發現並糾正機器可能學習的偏見至關重要。

人機協作

- 招聘人員審核人工智能篩選的候選人

- 法官謹慎考慮人工智能風險評分

- 醫療專業人員驗證人工智能診斷結果

問責措施

- 定期審計人工智能決策

- 偏見影響評估

- 可解釋的人工智能推理

- 明確責任分配

組織必須記住,他們對算法做出的決策負有 與員工決策同等的責任。透明度是另一支柱:公開人工智能系統的運作方式及其已知限制,有助建立信任並允許獨立審查。

部分司法管轄區正推動 強制高風險算法決策透明化(要求公共機構披露影響公民決策的算法使用情況)。目標是確保人工智能輔助人類決策,而非取代倫理判斷或法律責任。

多元團隊與監管

包容性開發

越來越多專家強調 人工智能開發者及利益相關者的多元性 重要性。人工智能產品反映了其創建者的視角與盲點。

監管與倫理指導

政府和國際組織正積極介入,確保人工智能偏見得到解決:

- 聯合國教科文組織人工智能倫理建議(2021):首個全球框架,獲得一致通過,確立透明、公平與反歧視原則

- 歐盟人工智能法案(2024):將偏見防範列為優先事項,要求對高風險人工智能系統進行嚴格公平性評估

- 地方政府行動:超過十個主要城市(舊金山、波士頓、明尼阿波利斯)因種族偏見禁止警方使用臉部識別技術

未來之路:構建倫理人工智能

人工智能與算法偏見是全球性挑戰,我們才剛開始有效應對。上述案例和努力清楚表明,人工智能偏見非小眾問題——它影響經濟機會、司法、健康及社會凝聚力。

實現這一目標需要持續警惕:不斷測試人工智能系統的偏見,改進數據和算法,吸納多元利益相關者,並隨技術演進更新監管。

根本上,抗衡算法偏見是關於 使人工智能與我們的平等與公平價值觀保持一致。正如聯合國教科文組織總幹事奧黛麗·阿祖萊所言,即使是 「人工智能內容中的微小偏見也能顯著放大現實世界的不平等」。

人工智能內容中的微小偏見能顯著放大現實世界的不平等。

— 奧黛麗·阿祖萊,聯合國教科文組織總幹事

因此,追求無偏見的人工智能對確保技術 提升社會各階層,而非強化舊有偏見 至關重要。

通過在人工智能設計中優先考慮倫理原則,並以具體行動和政策支持,我們能夠在保障人類尊嚴的同時,發揮人工智能的創新力量。

No comments yet. Be the first to comment!