電影中的人工智能與現實

在電影中,人工智能(AI)常被描繪成具有情感、自由意志甚至統治世界能力的有感知機器人。從《星球大戰》的機械人到《終結者》的天網,好萊塢的呈現創造了引人入勝的故事,但誇大了現實。事實上,現今的AI遠為有限:它是一組為特定任務設計的算法,沒有意識、自主性或情感。本文探討電影中的AI與現實,拆解迷思並強調真實AI能做與不能做的事。

電影中的人工智能與現實有何不同?讓我們在本文中詳細了解,分辨虛構與現實!

在科幻電影中,AI經常被描繪成完全有感知的存在或具備情感、個人動機及超人能力的人形機器人。電影中的AI從有用的夥伴(如《星球大戰》的機械人)到邪惡的統治者(如《終結者》的天網)不等。這些描繪為故事增色不少,但大大誇大了現今的技術。

實際上,現有的AI都是一組算法和統計模型,沒有意識或情感。現代系統能處理數據並識別模式,但它們缺乏真正的自我意識或意圖。

電影AI與現實:主要差異

好萊塢虛構

- 有情感的有感知生命

- 自主決策

- 多功能人形機器人

- 單一AI控制一切

- 完美準確與可靠

現實狀況

- 統計模式匹配

- 人類監督操作

- 專注特定任務的機器

- 系統分散獨立

- 易出錯需修正

感知與情感

電影中AI會愛、會怕甚至建立友誼(想想《機械姬》或《她》)。事實上,真實AI只是執行程式計算;它沒有主觀經驗。

- 無意識或情感

- 僅統計模式匹配

- 無法真正理解情感

自主性

電影AI能自由做複雜獨立決策或反抗人類(如《終結者》或《機械公敵》)。相反,真實AI始終需要明確的人類指令。

- 專注狹窄任務

- 需人類監督

- 無法追求獨立目標

形態與功能

好萊塢機器人常被描繪成人形且多功能(能走路、說話、處理複雜工作)。實際上,機器人大多是高度專門化的設備。

- 為特定功能打造

- 靈巧度與感知有限

- 無電影中機器人的多功能性

範圍與能力

電影常展示單一AI控制龐大系統(如《駭客任務》或天網)或將所有任務合併成一個意識。實際AI遠未達到如此集中或全能。

- 系統高度分散

- 每個AI處理特定領域

- 無單一超級智能

準確性與可靠性

倫理與控制

BBC研究發現,ChatGPT和Google Gemini等工具超過一半的回答含重大錯誤。

天網和終結者還未來臨。今日AI面臨的挑戰是隱私、公平與可靠性,而非機器人大軍。

— Oren Etzioni,AI專家

現實世界的AI:它能做什麼(和不能做什麼)

真實AI是任務導向的,不是魔法。現代AI(「狹義AI」)能完成一些令人印象深刻的工作,但範圍有限。例如,大型語言模型如ChatGPT能寫文章或對話,但它們不理解意義。它們透過大量數據中的統計模式生成文本。

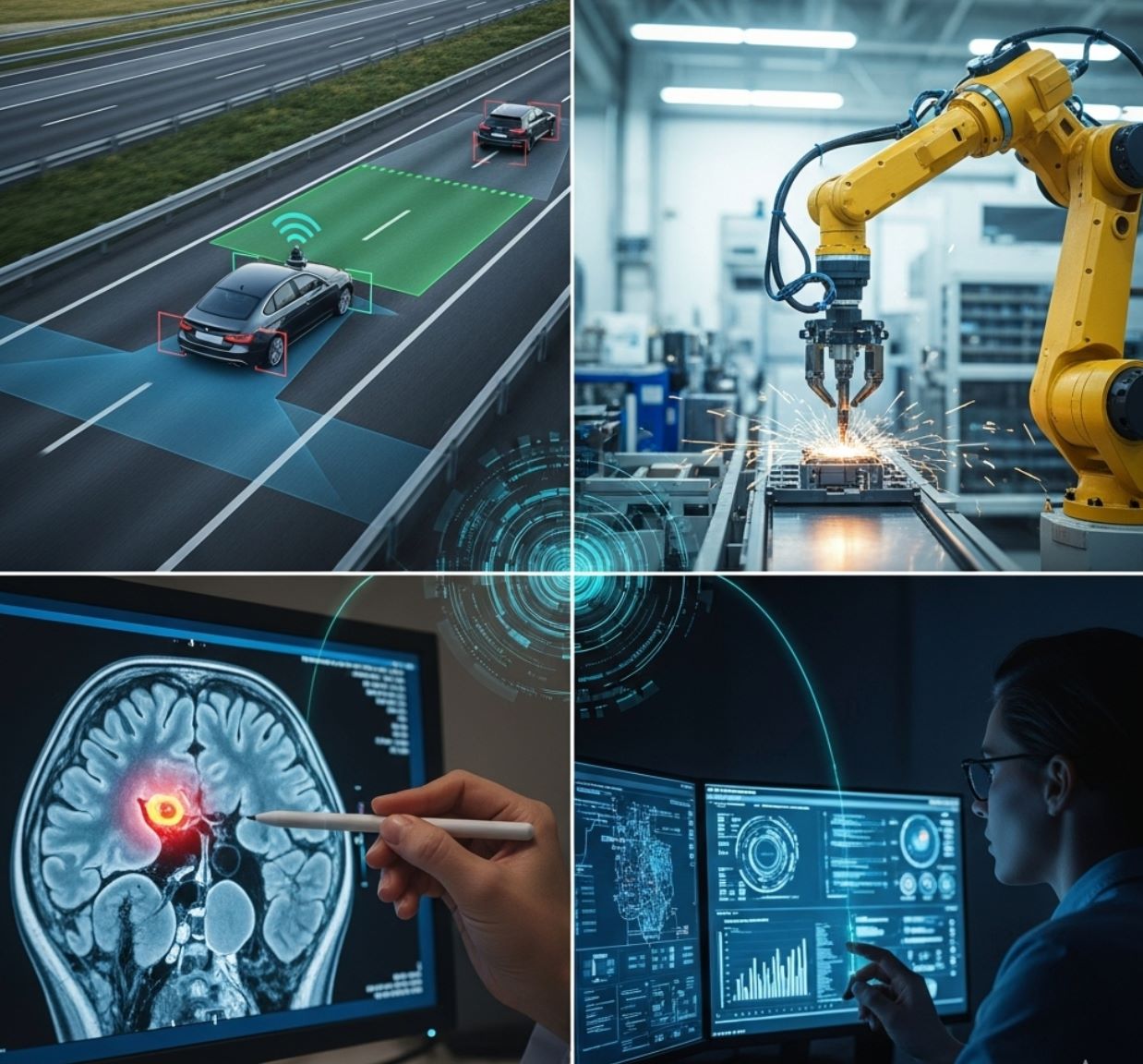

AI今日能做的事

- 影像識別:電腦視覺系統能辨識物體或診斷某些醫療狀況

- 數據分析:AI能偵測詐騙或優化配送路線

- 自主導航:AI算法能在高速公路駕駛汽車

- 先進機器人:波士頓動力等公司製造具人類動作的機器

現有限制

- 遇到異常情況會混淆

- 需大量工程支援

- 不優雅且非通用

- 重複訓練數據偏見

- 提示時會「幻覺」事實

現實狀況

真實AI雖複雜,但範圍狹窄。正如一位專家所言,AI擅長狹窄、特定任務,但「不夠廣泛、不具自我反思,也沒有意識」,不像人類。它沒有情感或自由意志。

電影中的語音助理

完美理解、情感反應、複雜推理

真實語音助理

經常誤解,回答「我沒聽清楚」,沒有感覺——更像高級計算機

研究證實,現有技術下AI極不可能真正具備自我意識。AI可能模擬人類反應,但不會真正體驗。

例如,語音助理(Siri、Alexa)會回應,但若誤解指令,只會耸肩說「我沒聽清楚」——它們沒有感覺。同樣,影像生成AI能創造逼真圖片,但不會以人類方式「看見」或感知。實質上,真實AI更像高級計算器或靈活資料庫,而非思考存在。

常見迷思破解

「AI必定會殺死或奴役我們」

現今AI缺乏自主性或惡意意圖。艾倫研究所的一位科學家安慰說:「天網和終結者還未來臨」。

與其說是世界統治,現有AI更可能帶來微妙問題:偏見決策、隱私侵犯、錯誤資訊。今日AI的真實危害,如偏見算法導致錯誤逮捕或深偽濫用,是社會影響問題,而非機器人大軍。

「AI會解決一切問題」

如果給電影中的AI寫劇本或製作電影藝術,它可能產生胡言亂語或充滿陳腔濫調的草稿。

- 真實AI需謹慎人類指導

- 需要優質訓練數據

- 常犯錯需人類修正

- 影視業用AI輔助特效與剪輯,非真正創作

「AI是無偏見且客觀的」

例如,若AI訓練於某些群體被不公平拒絕的求職資料,可能會複製該歧視。

電影很少呈現這點;反而想像AI具完美邏輯或極端邪惡。真相更複雜。我們必須持續監控偏見與不公,這是現實挑戰,與機器人攻城無關。

「一旦AI進步,我們將無法控制」

- 工程師持續測試與監控AI系統

- 倫理準則與法規逐步建立

- 公司實施「殺死開關」或監督機制

- 真實AI完全依賴程式設計

不像電影中AI突然獲得自由意志,真實AI完全依賴我們的程式與使用方式。

日常生活中的AI

如今,你可能比想像中更常遇到AI——但不是街上行走的機器人。AI已嵌入許多應用與服務:

虛擬助理

推薦系統

自動駕駛車輛

內容創作

如《她》電影

AI創作交響樂與詩歌,具深厚藝術視野

現實狀況

生成內容常是衍生作品,需大量人類編輯,且有奇怪錯誤(多餘肢體、扭曲文字)

它們遠未達到電影中常見的自駕車水平,仍需人類駕駛隨時接管。

例如,AI藝術生成器能創造有趣視覺,但常有奇怪錯誤(多餘肢體、扭曲文字等),且缺乏真正「視野」。電影如《她》中,AI創作交響樂與詩歌;現實中,生成內容多為衍生或需大量人類編輯才能連貫。

為何存在差距

電影製作人刻意誇大AI以講述引人入勝的故事。他們放大AI能力,探討愛、身份或權力等主題。

創作自由

電影如《她》和《銀翼殺手2049》利用先進AI作為背景,探討意識與人性深層問題。

- 藝術敘事工具

- 探討普世主題

- 非紀錄片形式

公共討論

這些戲劇化描繪激發想像力並推動公共討論。透過展示AI的意識與自主狀態,電影引發隱私、自動化與倫理辯論。

- 催化重要討論

- 提出科技未來問題

- 鼓勵倫理思考

儘管情境是虛構,背後的問題卻非常真實。誇大螢幕上的AI促進了關於科技未來的重要討論。

— 科技分析師

電影鼓勵我們思考:若AI成真,我們應訂立什麼規則?工作與個人自由將如何變化?儘管情境虛構,背後問題真實。正如一位分析師指出,誇大螢幕上的AI「催化了重要討論」關於科技未來。

主要結論

總結來說,電影AI與真實AI天差地別。好萊塢呈現有感知機器與末日反叛幻想,現實則是有用算法與許多未解挑戰。

持續學習

教育與公開對話是縮小螢幕虛構與現實科技差距的關鍵。

培養理解

我們需要「培養公眾分辨AI虛構與現實的理解」。

做出明智決策

透過保持資訊透明,我們既能欣賞激勵人心的科幻,也能對AI未來做出明智決策。

簡言之:享受電影,但記住那裡的AI還未真正來臨。專注理解真實AI的能力與限制,才能對這項技術在未來的角色做出明智判斷。

No comments yet. Be the first to comment!