什麼是機器學習?

機器學習(ML)是人工智慧(AI)的一個分支,讓電腦能從資料中學習,並隨著時間自動提升處理能力,無需詳細編程。換句話說,機器學習讓電腦能從經驗中「學習」,逐步提高預測的準確度,類似人類從現實經驗中學習的方式。

什麼是機器學習?

機器學習(ML,也稱為機器學習) 是 人工智慧(AI) 的一個分支,專注於讓電腦能 模擬人類學習,自動執行任務並透過累積資料經驗來 提升效能。簡單來說,根據1950年代專家Arthur Samuel的經典定義,它是 「賦予電腦在未經明確編程下學習能力的研究領域」。這一定義至今仍適用:我們不需編寫每個具體指令,而是 提供資料讓機器推斷規則,並隨時間逐步改善結果。

賦予電腦在未經明確編程下學習能力的研究領域。

— Arthur Samuel,電腦科學家(1950年代)

如今,機器學習已廣泛存在於日常生活中。我們每天使用的許多線上服務——從網路搜尋引擎、垃圾郵件過濾器、電影/商品推薦系統,到銀行軟體偵測異常交易——都由機器學習演算法驅動。

搜尋引擎

智慧排序與個人化結果

垃圾郵件偵測

自動郵件過濾與安全防護

推薦系統

個人化內容與商品建議

這項技術也出現在許多行動應用中,例如語音辨識功能讓虛擬助理能理解你的語音。憑藉學習與改進能力,機器學習已成為 大多數現代AI系統的基礎。事實上,過去5至10年的多數AI進展都與機器學習密切相關,甚至許多人將 AI與ML視為幾乎同義。

機器學習、人工智慧與深度學習的關係

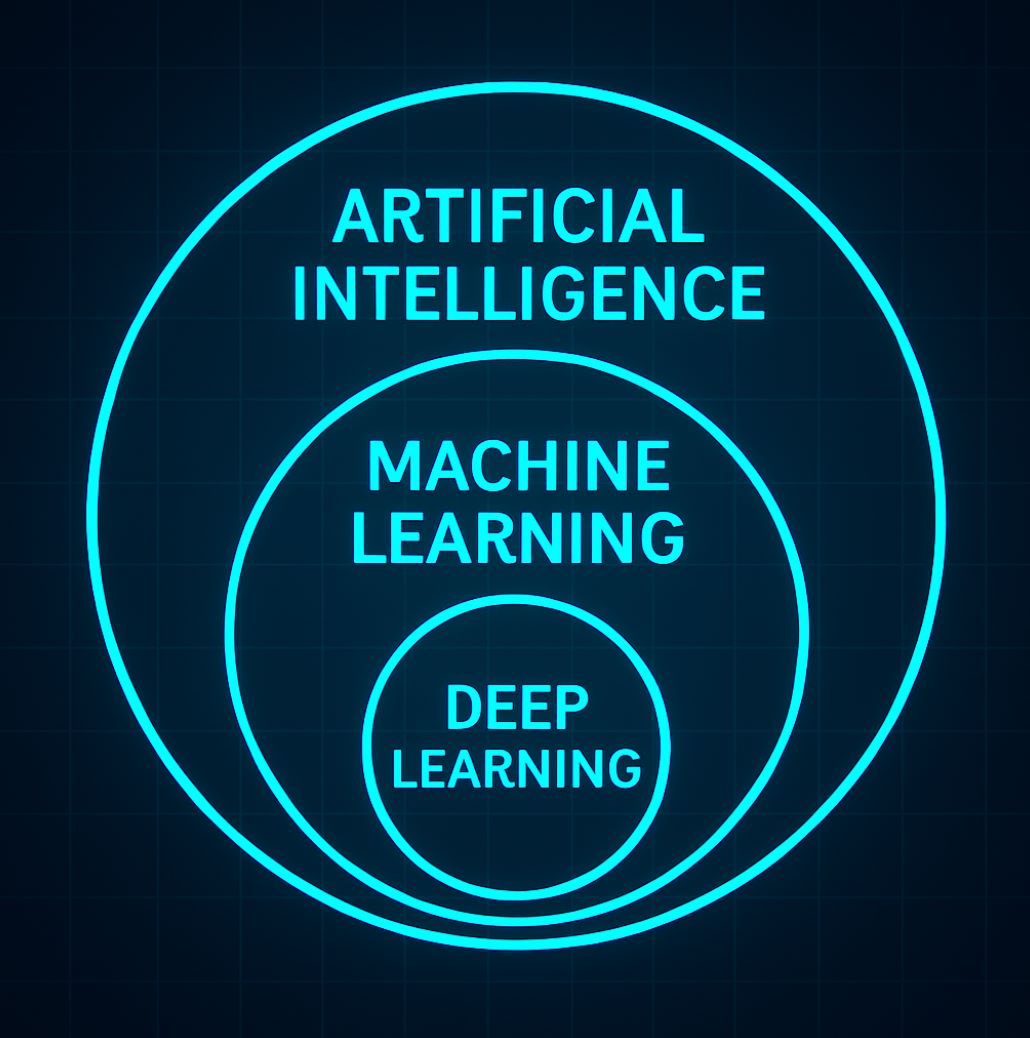

人工智慧(AI) 是涵蓋所有讓機器能執行類似人類「智慧」行為技術的廣義概念。機器學習 是實現AI的一種方法,透過讓機器 從資料中學習,而非逐步明確編程。在 AI生態系統 中,ML扮演重要角色,許多AI系統本質上是建立在機器學習模型上。

規則基礎系統

- 明確逐步編程

- 固定規則與邏輯

- 適應性有限

資料驅動學習

- 從資料中學習模式

- 隨時間改進

- 適應新情境

深度學習 是機器學習的一個特殊子領域。深度學習使用 多層人工神經網路(深度神經網路)自動 從原始資料中擷取特徵,且人為介入極少。憑藉多層結構,深度學習演算法能處理大量資料(如影像、音訊、文字),學習分類或預測所需的重要特徵,無需程式設計師事先提供。這大幅 減少「教導」機器的工作量,並 善用大規模資料 訓練模型。

人工智慧

機器學習

深度學習

相對地,「傳統」機器學習演算法(非深度學習)通常 高度依賴人為設計的輸入特徵,且需要較多結構化資料處理才能達到良好效果。你可以想像AI是廣泛的智慧技術集合,機器學習是AI的子集,而 深度學習是機器學習的子集,專注於深度神經網路模型。

機器學習的類型

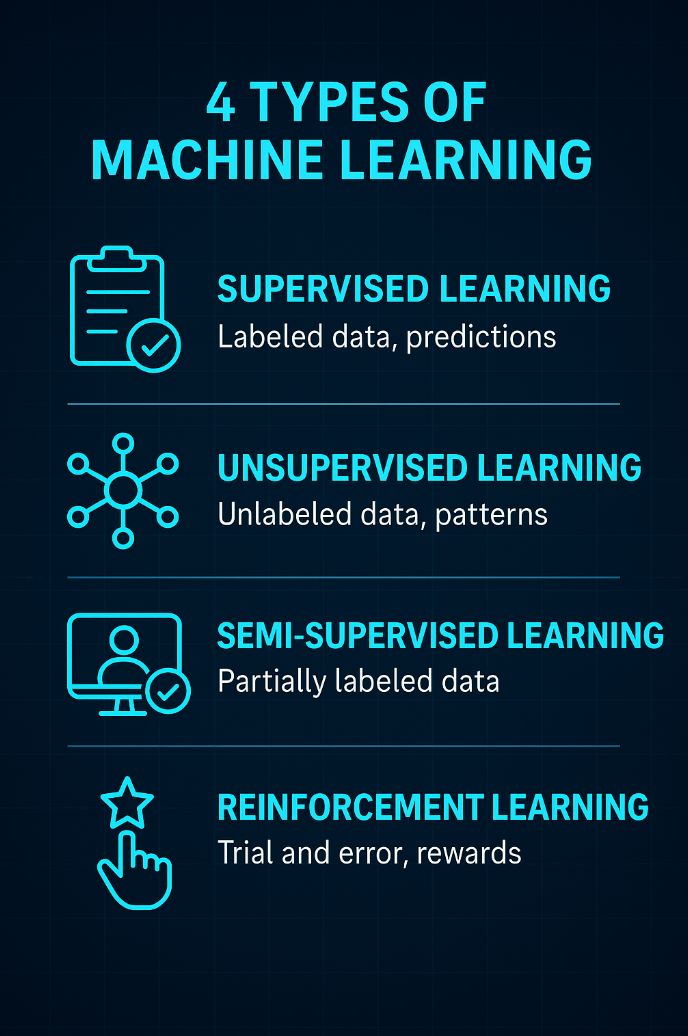

機器學習中有許多不同方法與演算法。基本上,ML根據系統如何 從資料中學習,分為四種 主要類型:

監督式學習

監督式學習 是利用 有標籤資料 訓練模型的方法。也就是輸入資料已有已知的預期結果,幫助演算法 從具體範例中學習。模型調整內部參數以預測與標籤相符的輸出。例如,若提供演算法大量標註為狗或貓的圖片,模型便能從中學習,準確區分狗與非狗圖片。監督式學習是 目前最常見的機器學習類型,應用於手寫辨識、垃圾郵件分類、房價預測等多種任務。

影像分類

辨識照片中的物體

郵件過濾

垃圾郵件偵測與分類

非監督式學習

在 非監督式學習 中,輸入資料 沒有標籤。演算法 自動尋找資料集中的隱藏模式與結構,無需事先指導。目標是讓機器發現 資料群組或潛在規則,這些可能是人類尚未察覺的。例如,非監督式學習程式可分析線上購物資料,自動將顧客 分群為具有相似購買行為的群體。

這種分群幫助企業了解不同客戶族群,即使之前沒有特定的「客戶類型」標籤。非監督式學習常用於 訪客資料分析、降維 及 推薦系統。

客戶分群

依行為模式分組顧客

市場分析

發掘隱藏的市場趨勢

半監督式學習

半監督式學習 結合有標籤與無標籤資料進行訓練。通常只有 少部分資料有標籤,大多數資料無標籤。半監督式演算法利用這小部分有標籤資料,指導對大量無標籤資料的分類與特徵擷取。此方法善用大量無標籤資料,無需大量人工標註。

半監督式學習 特別適合標註資料 難以取得或成本高昂 的情況,準確度優於純非監督式學習。

強化學習

強化學習 是透過與環境互動,藉由獎勵/懲罰機制讓演算法學習的方法。與監督式學習不同,模型 沒有成對的輸入輸出資料,而是嘗試不同動作,並根據動作的 成功與否獲得回饋(獎勵或懲罰)。

隨著時間推移,產生良好結果的動作序列會被 強化,幫助模型 逐步學習最佳策略 達成特定 目標。強化學習常用於訓練遊戲AI、機器人控制或自駕車教學。

著名例子是IBM Watson系統,利用強化學習決定何時回答及下注金額,最終於2011年贏得《危險邊緣》問答節目冠軍。

— IBM Watson 成就

遊戲AI

透過遊戲學習最佳策略

機器人技術

自主導航與控制

自主車輛

自駕決策制定

機器學習的運作原理

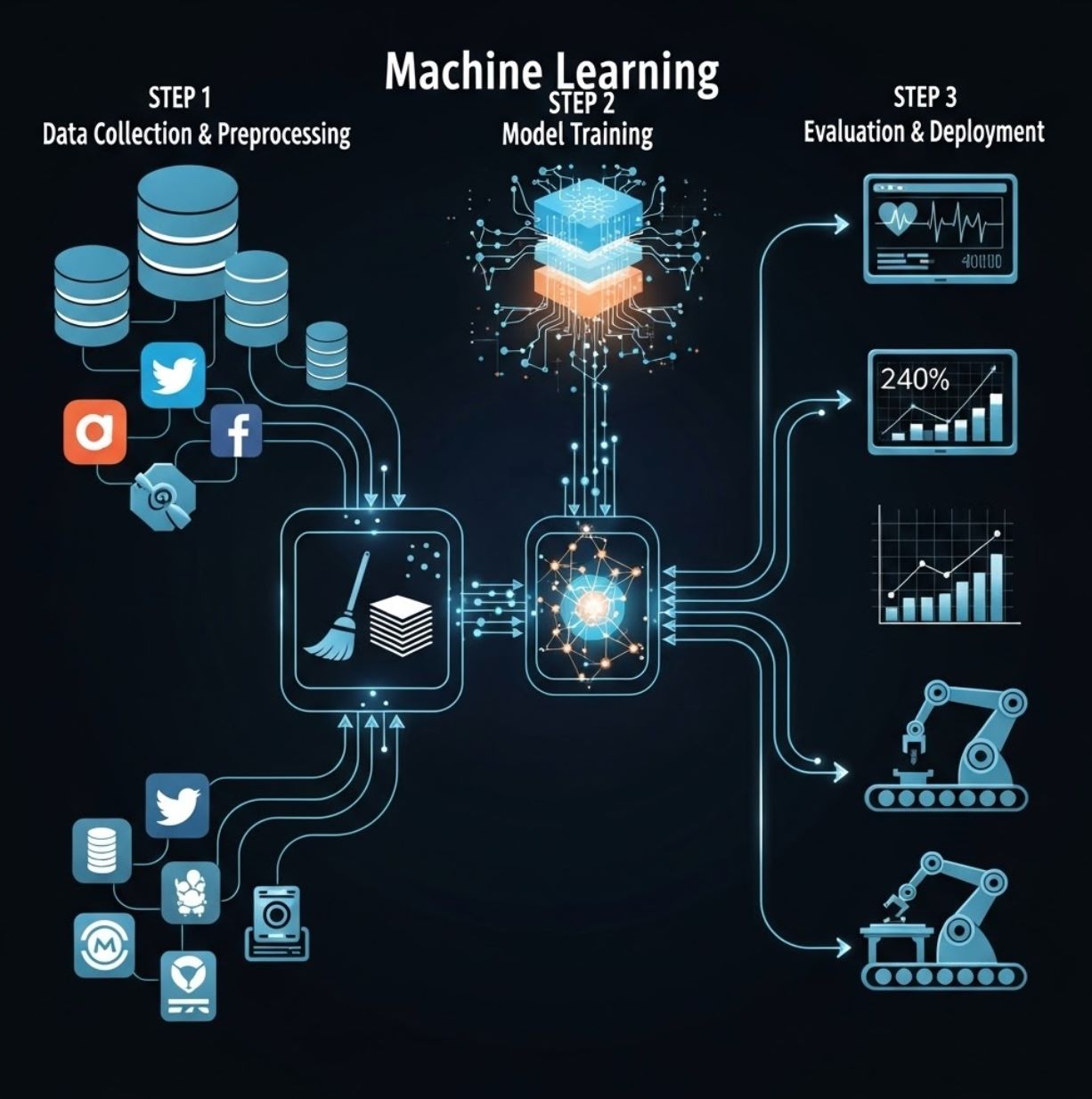

機器學習 以資料為基礎運作。首先,系統需從多種來源(感測器、交易系統、社群網路、開放資料庫等)收集 大量且多元的資料集。資料品質至關重要:若資料雜訊多、不完整或不具代表性,ML模型可能學習錯誤,導致結果不準確。

資料收集與前處理

首先確定輸入資料並從可靠來源收集。接著對資料進行 清理,移除錯誤、填補缺失值或正規化輸入資訊。此步驟耗時但對最終模型準確度影響甚鉅。

- 識別並收集可靠來源資料

- 清理資料並移除錯誤

- 填補缺失值與正規化輸入

- 確保資料品質與代表性

演算法選擇與模型訓練

根據資料類型與目標(分類或預測),選擇合適演算法(如線性回歸、決策樹、神經網路等)。將處理後的訓練資料輸入模型,透過優化損失函數進行 學習。訓練過程調整模型參數,最小化訓練資料上的預測誤差。

- 選擇適合任務的演算法

- 將訓練資料輸入模型

- 優化損失函數參數

- 最小化預測誤差

評估與部署

訓練完成後,模型會在 新資料(測試集)上測試以評估品質。常用指標包括準確率、精確率、召回率或F1分數,視任務而定。若結果符合要求,模型將部署於實際應用或服務中;否則可能調整資料或演算法並重新訓練。

- 在新資料(測試集)上測試模型

- 衡量準確率、精確率、召回率

- 結果符合要求則部署

- 必要時調整並重新訓練

機器學習的實際應用

機器學習在生活中廣泛應用,從日常便利到高科技領域。以下是一些 典型的ML應用範例:

生成式AI

語音辨識

聊天機器人與客服支援

電腦視覺

推薦系統

詐欺偵測

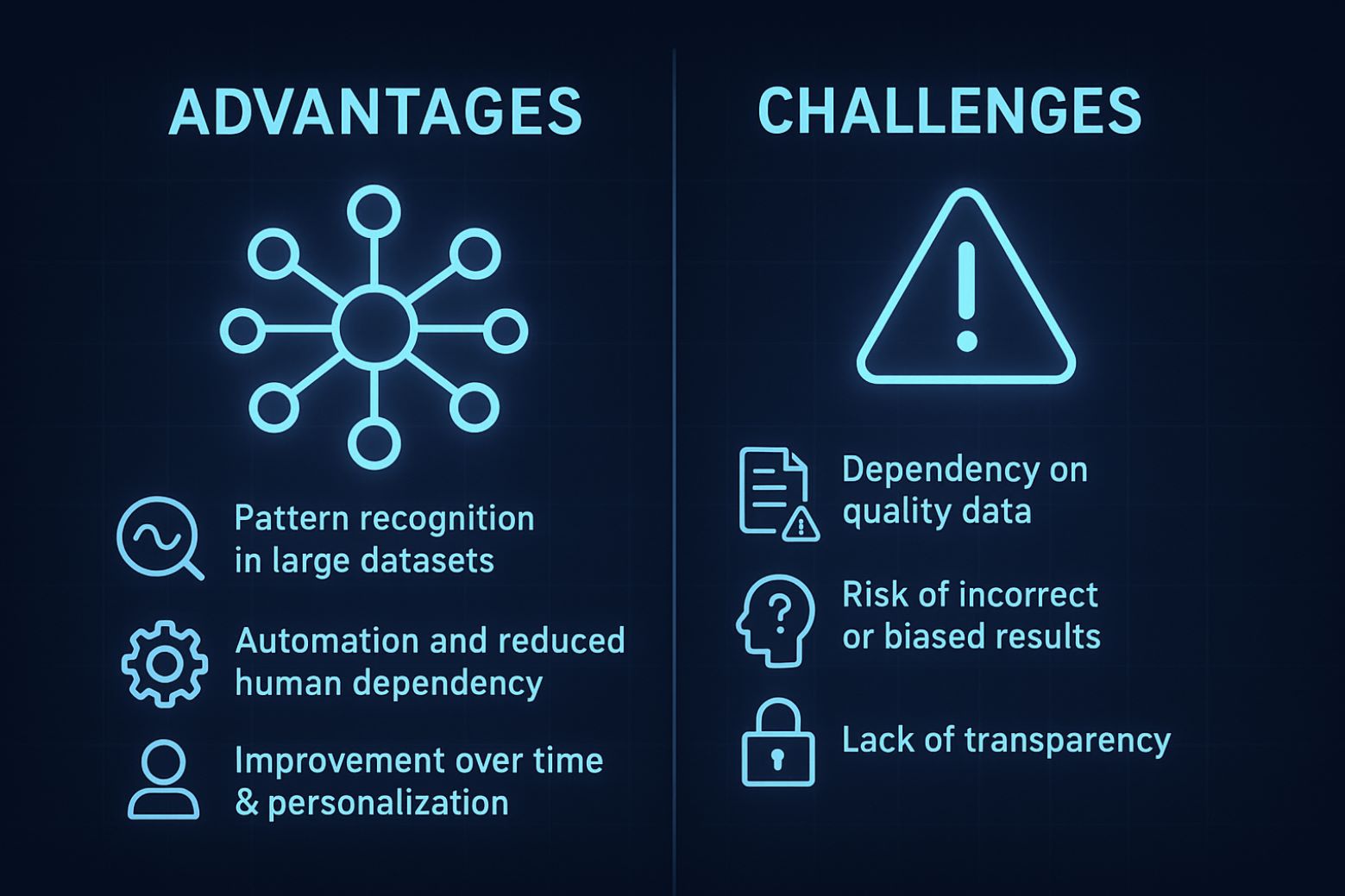

機器學習的優勢與限制

如同其他技術,機器學習有其 顯著優勢,但也存在一定 限制。了解這些有助於我們 有效應用ML 並 避免潛在風險。

主要好處

- 能從大量資料中發現模式:ML可 偵測龐大資料集中的隱藏模式與趨勢,這些是人類難以察覺的。這讓企業能 從「大數據」中萃取洞見,做出更精準決策。

- 自動化與降低人力依賴:ML系統能在極少人為介入下 學習並改進分析演算法。只需提供 輸入資料,模型便能 自動「組裝」與調整 內部參數以優化結果。這使得複雜任務(如分類、預測)能持續自動化,無需為每個案例手動編程。

- 隨時間改進與個人化體驗:與傳統軟體(性能固定)不同,機器學習模型會隨著處理更多資料而 提升準確度。每次訓練後,模型 累積經驗,做出更佳預測。這使ML系統能 為個別使用者量身定制,例如推薦越來越符合觀眾偏好的內容,並隨時間 提升使用者體驗。

主要挑戰

- 依賴資料品質:ML模型需要非常大量且 準確、多元且無偏差 的訓練資料。資料品質不佳會導致結果不佳(「垃圾進,垃圾出」原則)。此外,收集與處理龐大資料需強大儲存與運算基礎設施,成本高且資源密集。

- 學習錯誤或偏差結果風險:若訓練資料不足或不具代表性,ML模型可能嚴重失效。有時在極小資料集上,演算法會找到數學上 「合理」但實務上錯誤 的規則,導致模型產生 偏差或誤導性預測,影響決策。因此,特別在資料有限時,必須謹慎驗證ML結果可靠性。

- 缺乏透明度:許多複雜ML模型(尤其深度學習)如同 「黑盒子」,難以 解釋模型為何做出特定預測。例如,擁有數百萬參數的深度神經網路可能準確率高,但難以知道 哪些特徵導致決策。這種缺乏可解釋性在需要 結果負責任 的領域(如金融、醫療)帶來挑戰。相對地,一些較簡單模型(如決策樹)較易驗證與解讀,因其決策邏輯可追蹤,是「黑盒子」神經網路所不具備的優勢。

結論

總結來說,機器學習 是大數據時代的關鍵技術。它讓電腦能在無需詳細逐步編程下學習並提升預測能力。因此,ML已廣泛且持續應用於生活與產業,從智慧虛擬助理到先進自動化系統。

機器學習是幫助人類在數位時代充分發揮資料價值的工具,為未來智慧科技應用開啟多種可能。

— INVIAI 洞察

No comments yet. Be the first to comment!