人工智慧與演算法偏見

人工智慧演算法在各行各業的應用日益廣泛,從招聘到金融領域皆有涉及,但同時也帶來偏見與歧視的風險。若訓練資料存在偏差或缺乏多元性,自動化的 AI 決策可能反映或放大社會不公。了解演算法偏見有助企業、開發者與使用者識別、管理並打造更公平且透明的 AI 系統。

您是否對 AI 中的演算法偏見感到好奇?加入 INVIAI,在本文中深入了解 人工智慧與演算法偏見!

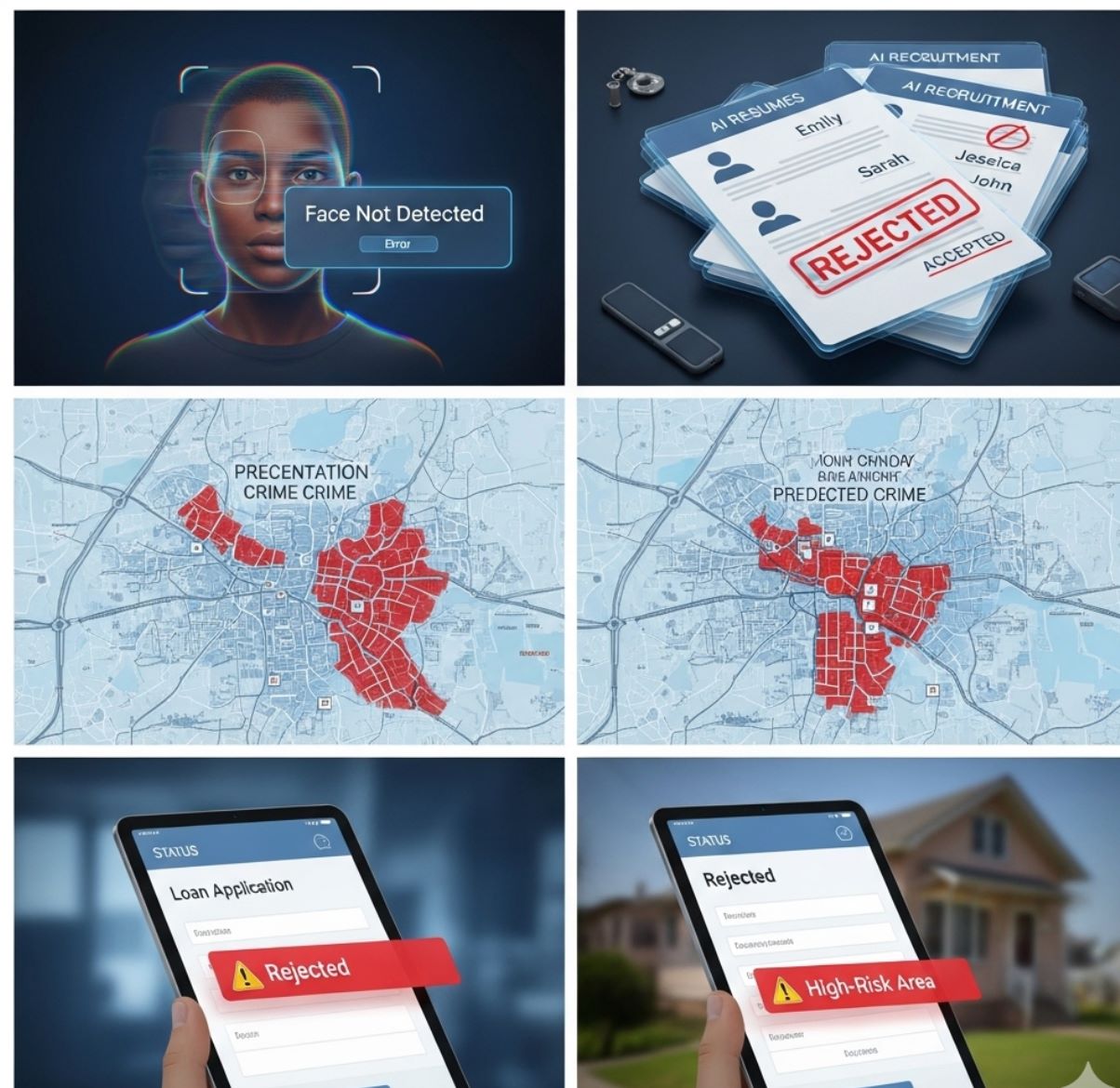

人工智慧(AI)正日益融入我們的日常生活——從招聘決策到醫療保健及治安管理——但其應用也引發了對 演算法偏見的關注。演算法偏見指的是 AI 系統輸出中系統性且不公平的偏見,常反映社會刻板印象與不平等現象。

簡言之,AI 演算法可能無意中重現其訓練資料或設計中存在的人類偏見,導致歧視性結果。

這個問題已成為科技倫理中最受熱議的挑戰之一,吸引全球研究者、政策制定者與產業領袖的關注。AI 的快速普及使得現在解決偏見問題變得至關重要:若缺乏倫理規範,AI 可能重複現實世界的偏見與歧視,加劇社會分裂,甚至威脅基本人權。

以下將探討演算法偏見的成因、其在現實世界的影響案例,以及全球如何努力讓 AI 更加公平。

理解演算法偏見及其成因

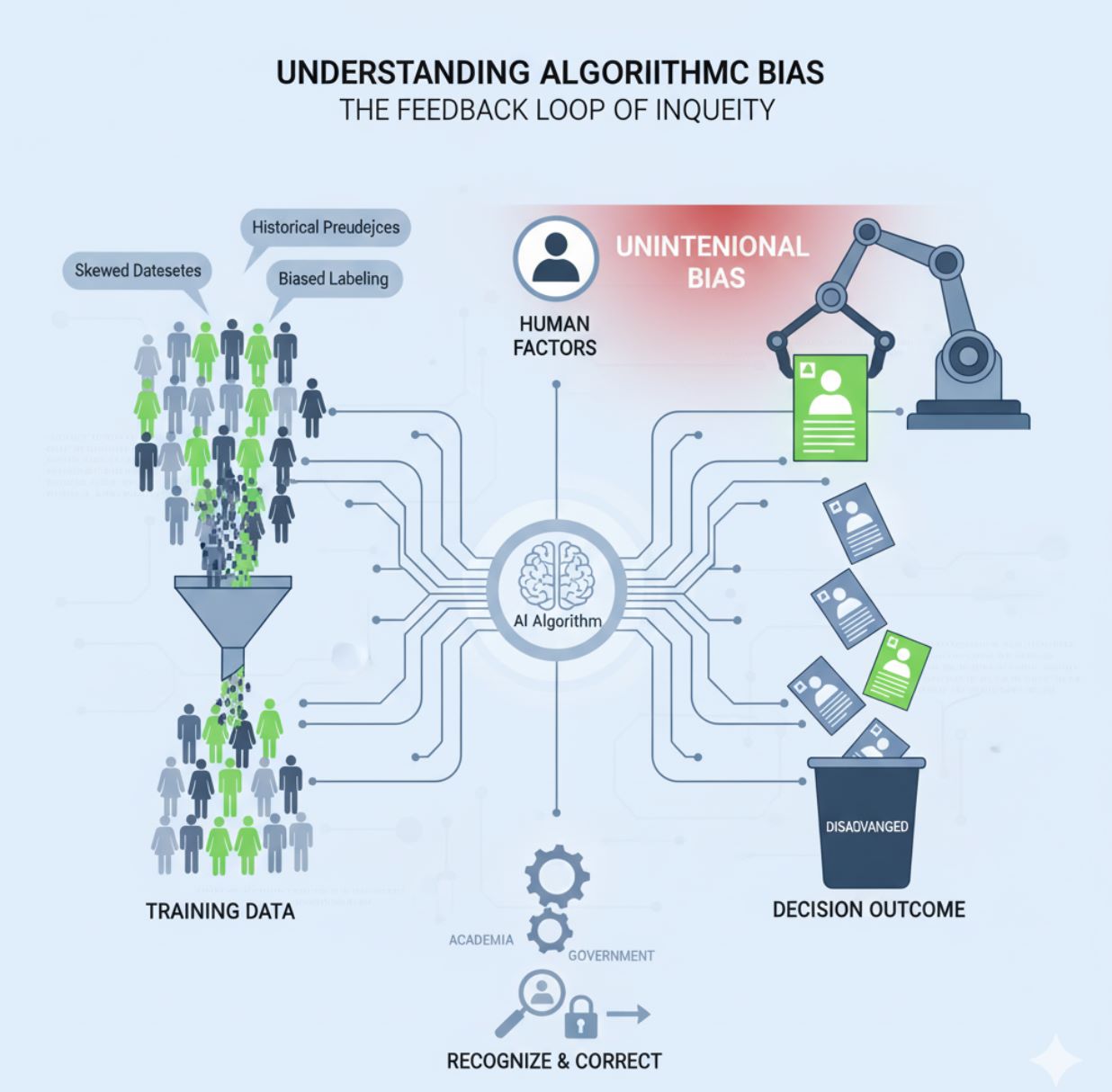

演算法偏見通常產生於 AI 並非「有意」歧視,而是因為人為因素。AI 系統從資料學習並遵循人類制定的規則,而人類本身就帶有(常為無意識的)偏見。

若訓練資料偏頗或反映歷史偏見,AI 很可能學習到這些模式。

例如,一個以過去十年科技產業招聘資料訓練的履歷篩選 AI(該產業多數錄用男性)可能會推斷男性候選人較優,從而使女性處於不利地位。其他常見成因包括 資料集不完整或不具代表性、資料標註偏差,或演算法優化整體準確率卻忽略少數群體的公平性。

簡而言之,AI 演算法繼承了其創建者與資料的偏見,除非有意識地採取措施識別並修正這些偏見。

值得注意的是,演算法偏見通常是 無意的。組織常採用 AI 以期決策更客觀,但若「餵入」系統的資訊帶有偏見,或設計時未考慮公平性,結果仍可能不公。AI 偏見可能不公平地分配機會並產生錯誤結果,對個人福祉造成負面影響,並削弱對 AI 的信任。

理解偏見發生的原因是解決問題的第一步,這也是全球學術界、產業界與政府正嚴肅面對的課題。

AI 偏見的現實案例

AI 偏見不僅是理論上的擔憂,許多 真實案例揭示了演算法偏見如何導致歧視。以下為不同領域中 AI 偏見的著名例子:

-

刑事司法:在美國,一款用於預測犯罪再犯率的熱門演算法被發現對黑人被告存在偏見。該系統經常 錯誤地將黑人被告判定為高風險,而白人被告則被判定為低風險,加劇了刑罰上的種族差異。

此案例凸顯 AI 如何放大執法與司法中的歷史偏見。 -

招聘與徵才:亞馬遜曾因發現其 AI 招聘工具對女性存在歧視而 停止使用該工具。該機器學習模型自我學習認為男性候選人較優,因為訓練資料多為男性履歷。

結果,包含「女性」字眼(如「女子西洋棋社社長」)或全女性學院的履歷被系統降級。這種偏見的招聘演算法不公平地篩選掉了合格的女性技術人才。 -

醫療保健:美國多家醫院使用的一款演算法用於識別需要額外照護的患者,但被發現 低估了黑人患者的健康需求,相較於白人患者。該系統根據醫療支出預測照護優先順序:由於歷史上黑人患者在相同病況下的醫療支出較少,演算法錯誤判斷黑人患者「較健康」,給予較低風險評分。

實際上,這種偏見導致許多需要更多照護的黑人患者被忽視——研究顯示黑人患者每年醫療費用約比同病況白人患者少 1,800 美元,導致 AI 低估其治療需求。 -

臉部辨識:臉部辨識技術在不同族群間的準確度存在顯著偏差。美國國家標準與技術研究院(NIST)2019 年的一項綜合研究發現,多數臉部辨識演算法對有色人種與女性的錯誤率遠高於白人男性。

在一對一比對(驗證兩張照片是否為同一人)中,部分演算法對亞洲人與非裔美國人臉部的誤判率比白人高出 10 至 100 倍。在一對多搜尋(從資料庫中識別個人,執法機關常用)中,黑人女性的誤認率最高——這種危險的偏見已導致無辜者被誤捕。

這些差異顯示偏見 AI 可能對弱勢群體造成不成比例的傷害。 -

生成式 AI 與線上內容:即使是最新的 AI 系統也無法完全避免偏見。2024 年聯合國教科文組織(UNESCO)研究指出,大型語言模型(聊天機器人與內容生成背後的 AI)常產生退步性的性別與種族刻板印象。

例如,某熱門模型中,女性被描述為家庭角色的頻率是男性的四倍,女性名字常與「家庭」與「兒童」等詞彙連結,而男性名字則與「主管」、「薪資」與「職涯」相關。研究同時發現這些 AI 模型在輸出中呈現 恐同偏見與文化刻板印象。

鑑於數百萬人日常使用生成式 AI,即使是微妙的內容偏見也可能 在現實世界放大不平等,大規模強化刻板印象。

這些案例凸顯演算法偏見並非遙遠或罕見的問題——它正 在當下各領域發生。從就業機會到司法、醫療到線上資訊,偏見 AI 系統能複製甚至加劇既有歧視。

受害者多為歷史上處於弱勢的群體,帶來嚴重的倫理與人權疑慮。正如 UNESCO 警告,AI 的風險是 「在既有不平等基礎上疊加,對已被邊緣化的群體造成更大傷害」。

為什麼 AI 偏見如此重要?

解決 AI 偏見的利害關係極高。若不加以控制,偏見演算法可能在科技中立的外衣下鞏固系統性歧視。AI 所做(或引導)的決策——誰被錄用、誰能獲得貸款或假釋、警方如何監控目標——對人們生活有真實影響。

若這些決策不公平地偏向某些性別、種族或社群,社會不平等將擴大,導致機會被剝奪、經濟差距加劇,甚至威脅受影響群體的自由與安全。

從更宏觀的角度看,演算法偏見 破壞人權與社會正義,與民主社會所維護的平等與非歧視原則相悖。

AI 偏見也侵蝕公眾對科技的 信任。人們較不願信任或採用被視為不公平或不透明的 AI 系統。

對企業與政府而言,這種信任赤字是嚴重問題——成功的創新需要公眾信心。正如一位專家所言,公平且無偏見的 AI 決策不僅合乎倫理,對企業與社會皆有利,因為永續創新依賴信任。

反之,因偏見導致的 AI 失敗(如上述案例)可能損害組織聲譽與合法性。

此外,演算法偏見可能削弱 AI 的 潛在效益。AI 有望提升效率與決策品質,但若其結果對部分族群歧視或不準確,便無法發揮最大正面影響。

例如,一款對某族群有效但對其他族群表現不佳的 AI 健康工具,並非真正有效或可接受。經濟合作暨發展組織(OECD)指出,AI 偏見 不公平地限制機會,並可能損害企業聲譽與用戶信任。

總之,解決偏見不僅是道德責任,更是公平利用 AI 造福 所有人的關鍵。

減緩 AI 偏見的策略

隨著演算法偏見被廣泛認知,已出現多種 策略與最佳實踐來減輕其影響。確保 AI 系統公平且包容,需在開發與部署的多個階段採取行動:

-

改善資料管理:由於偏見資料是根源,提升資料品質至關重要。這意味著使用 多元且具代表性的訓練資料集,涵蓋少數群體,並嚴格檢查資料偏差或缺漏。

同時需審核資料中的歷史偏見(如不同種族/性別的結果差異),並在訓練模型前進行修正或平衡。對於某些群體代表性不足的情況,可採用資料擴增或合成資料技術。

例如,NIST 研究顯示,更多元的訓練資料能帶來臉部辨識的更公平結果。持續監控 AI 輸出也能及早發現偏見問題——量化即管理。若組織能收集演算法決策在不同族群間的差異數據,即可識別不公平模式並加以改善。 -

公平的演算法設計:開發者應有意識地將 公平性限制與偏見緩解技術納入模型訓練。這可能包括使用可調整公平性的演算法(不僅追求準確率),或採用技術以平衡各群體的錯誤率。

目前已有多種工具與框架(許多為開源)可用於測試模型偏見並進行調整——例如重新加權資料、調整決策閾值,或謹慎移除敏感特徵。

值得注意的是,公平性有多種數學定義(如預測平等、假陽性率平等等),且有時彼此衝突。選擇適當的公平性方法需倫理判斷與情境考量,而非僅是資料調整。

因此,AI 團隊應與領域專家及受影響社群合作,為特定應用定義公平標準。 -

人類監督與問責:任何 AI 系統都不應在無人監督的情況下運作。人類監督對於發現並修正機器可能學習的偏見至關重要。

這意味著重要決策需有人介入——例如招聘人員審核 AI 篩選的候選人,或法官謹慎考量 AI 風險評分。

同時需明確責任歸屬:組織必須記得,演算法所做決策的責任與員工決策相同。定期審核 AI 決策、進行偏見影響評估,以及提供 AI 推理解釋(可解釋性)都有助於維持問責。

透明度也是關鍵支柱:公開 AI 系統運作方式及已知限制,能建立信任並允許獨立監督。

事實上,部分司法管轄區正推動 對高風險演算法決策強制透明(例如要求公共機構揭露影響公民決策的演算法使用方式)。目標是確保 AI 輔助人類決策,而非取代倫理判斷或法律責任。 -

多元團隊與包容性開發:越來越多專家強調 AI 開發者與利害關係人的多元性價值。AI 產品反映了其創造者的觀點與盲點。

若僅由同質群體(如單一性別、族群或文化背景)設計 AI 系統,可能忽略其對其他群體的不公平影響。

引入多元聲音——包括女性、種族少數群體,以及社會科學或倫理專家——於設計與測試過程,有助打造更具文化敏感度的 AI。

UNESCO 指出,根據最新數據,女性在 AI 領域嚴重不足(技術職位女性約佔 20%,AI 研究人員僅 12%)。提升代表性不僅是職場平等,更是 改善 AI 結果 的關鍵:若 AI 系統非由多元團隊開發,較難滿足多元用戶需求或保障所有人權利。

UNESCO 推出的 Women4Ethical AI 平台即致力提升多元性並分享非歧視性 AI 設計的最佳實踐。 -

法規與倫理指引:政府與國際組織正積極介入,確保 AI 偏見獲得解決。2021 年,UNESCO 會員國一致通過了 人工智慧倫理建議書——首個全球 AI 倫理框架。

該建議書確立了 透明、公平與非歧視 原則,並強調 人類監督 AI 系統的重要性。這些原則為各國制定 AI 政策與法律提供指引。

同樣地,歐盟即將於 2024 年全面實施的 AI 法案 明確將防止偏見列為優先目標。AI 法案的主要目標之一是減輕高風險 AI 系統中的歧視與偏見。

該法案要求用於敏感領域(如招聘、信貸、執法等)的系統接受嚴格公平性評估,並不得對受保護群體造成不成比例的傷害。

違規可能面臨高額罰款,為企業建立偏見控制機制提供強大誘因。

除廣泛法規外,部分地方政府也採取針對性行動——例如超過十多個主要城市(包括舊金山、波士頓與明尼阿波利斯)因臉部辨識技術的種族偏見與公民權風險,全面禁止警方使用該技術。

產業方面,標準組織與科技公司正發布指導方針並開發工具(如公平性工具包與審核框架),協助從業者將倫理納入 AI 開發。

推動 「可信賴 AI」 的運動結合了這些努力,確保 AI 系統在實務中 合法、倫理且穩健。

>>> 您想了解:

人工智慧與演算法偏見是全球性挑戰,我們才剛開始有效應對。上述案例與努力清楚表明,AI 偏見非小眾問題——它影響全球的經濟機會、司法、健康與社會凝聚力。

好消息是,意識已大幅提升,且共識逐漸形成:AI 必須以人為本且公平。

實現此目標需持續警覺:不斷測試 AI 系統偏見、改善資料與演算法、納入多元利害關係人,並隨科技演進更新法規。

根本而言,抗衡演算法偏見是 讓 AI 與我們的平等與公平價值觀對齊。正如 UNESCO 總幹事 Audrey Azoulay 所言,即使 「AI 內容中的微小偏見也能顯著放大現實世界的不平等」。

因此,追求無偏見 AI 是確保科技 提升社會各階層,而非強化舊有偏見 的關鍵。

透過優先考量 AI 設計中的倫理原則,並以具體行動與政策支持,我們能在保障人類尊嚴的同時,發揮 AI 的創新力量。

AI 的未來應是智慧機器 學習人類最佳價值,而非最糟偏見,讓科技真正造福每一個人。