什么是生成式人工智能?

生成式人工智能是人工智能的一个高级分支,能够让机器创造新的原创内容,如文本、图像、音乐甚至代码。

生成式人工智能是人工智能的一个分支,使用基于深度学习(神经网络)的模型,这些模型在海量数据集上训练以创造新内容。这些模型学习文本、图像、音频或其他数据中的模式,从而能够根据用户提示生成原创输出(如文章、图像或音乐)。

换句话说,生成式人工智能是“从零开始”生成媒体,而不仅仅是分析或分类现有数据。此处的图示说明了生成模型(中心圆圈)在神经网络中的位置,神经网络是机器学习和更广泛人工智能领域的一部分。

生成式人工智能是基于深度学习模型,“根据其训练数据生成高质量的文本、图像及其他内容”,它依赖复杂的神经算法识别海量数据中的模式以产生新颖输出。

— IBM 研究

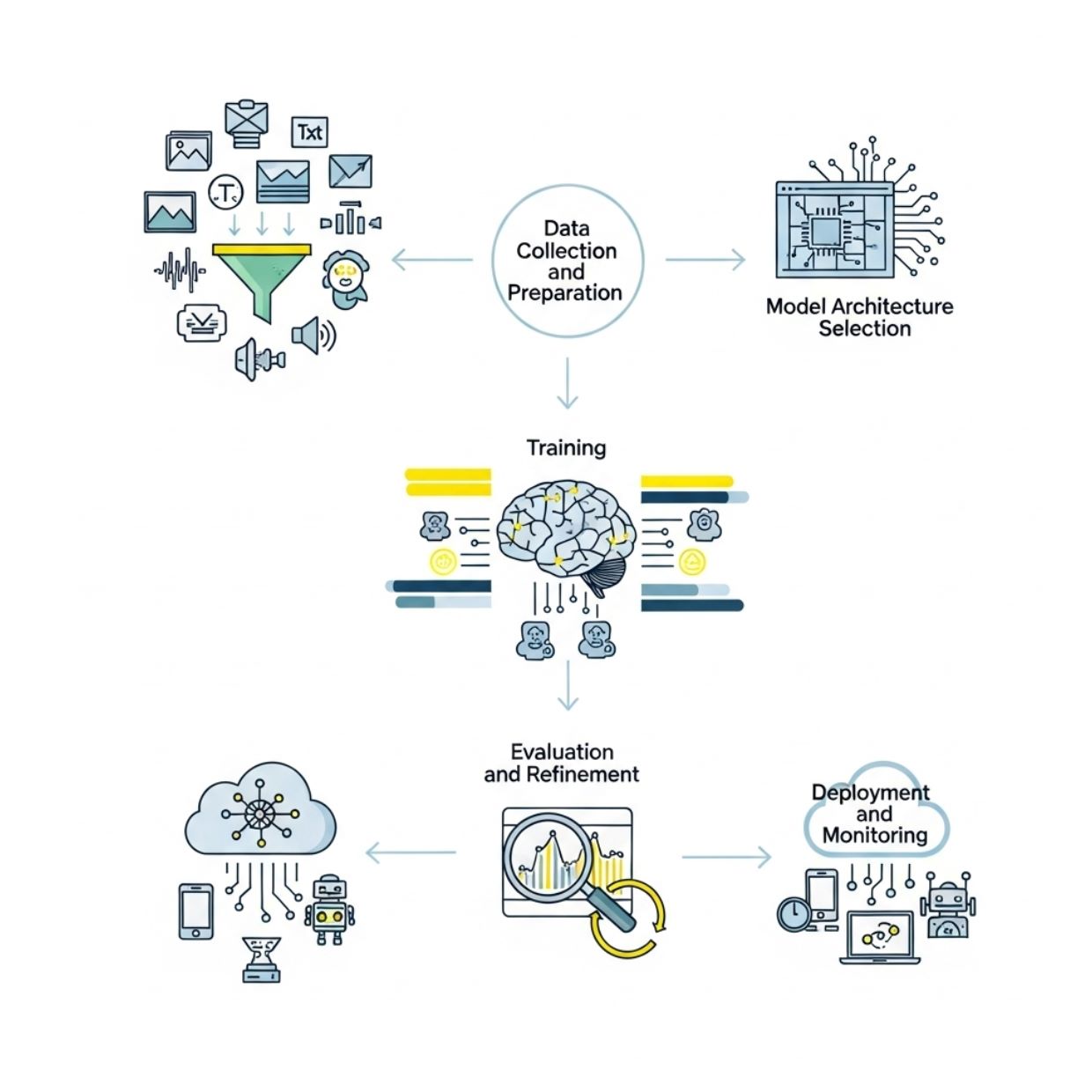

生成式人工智能的工作原理

构建生成式人工智能系统通常包括三个主要阶段:

训练(基础模型)

一个大型神经网络(通常称为基础模型)在大量原始、未标注的数据上进行训练(例如,数TB的互联网文本、图像或代码)。训练过程中,模型通过预测缺失部分(例如,填充数百万句子中的下一个词)来学习。经过多次迭代,模型调整自身以捕捉数据中的复杂模式和关系。最终得到的神经网络能够根据输入自主生成内容。

微调

初步训练后,模型通过微调针对特定任务进行定制。这可能涉及对带标签的示例进行额外训练,或使用基于人类反馈的强化学习(RLHF),即人类对模型输出进行评分,模型据此调整以提升质量。例如,聊天机器人模型可以通过客户问题和理想答案集进行微调,使其回答更准确、更相关。

生成

训练和微调完成后,模型根据提示生成新内容。它通过采样已学模式实现——例如,文本逐词预测,图像逐像素优化。实际上,“模型通过识别现有数据中的模式生成新内容”。给定用户提示,AI逐步预测一系列标记或图像以创建输出。

检索与优化(RAG)

许多系统还使用检索增强生成来提高准确性。此时,模型在生成时调用外部信息(如文档或数据库),以基于最新事实支撑答案,补充训练时学到的内容。

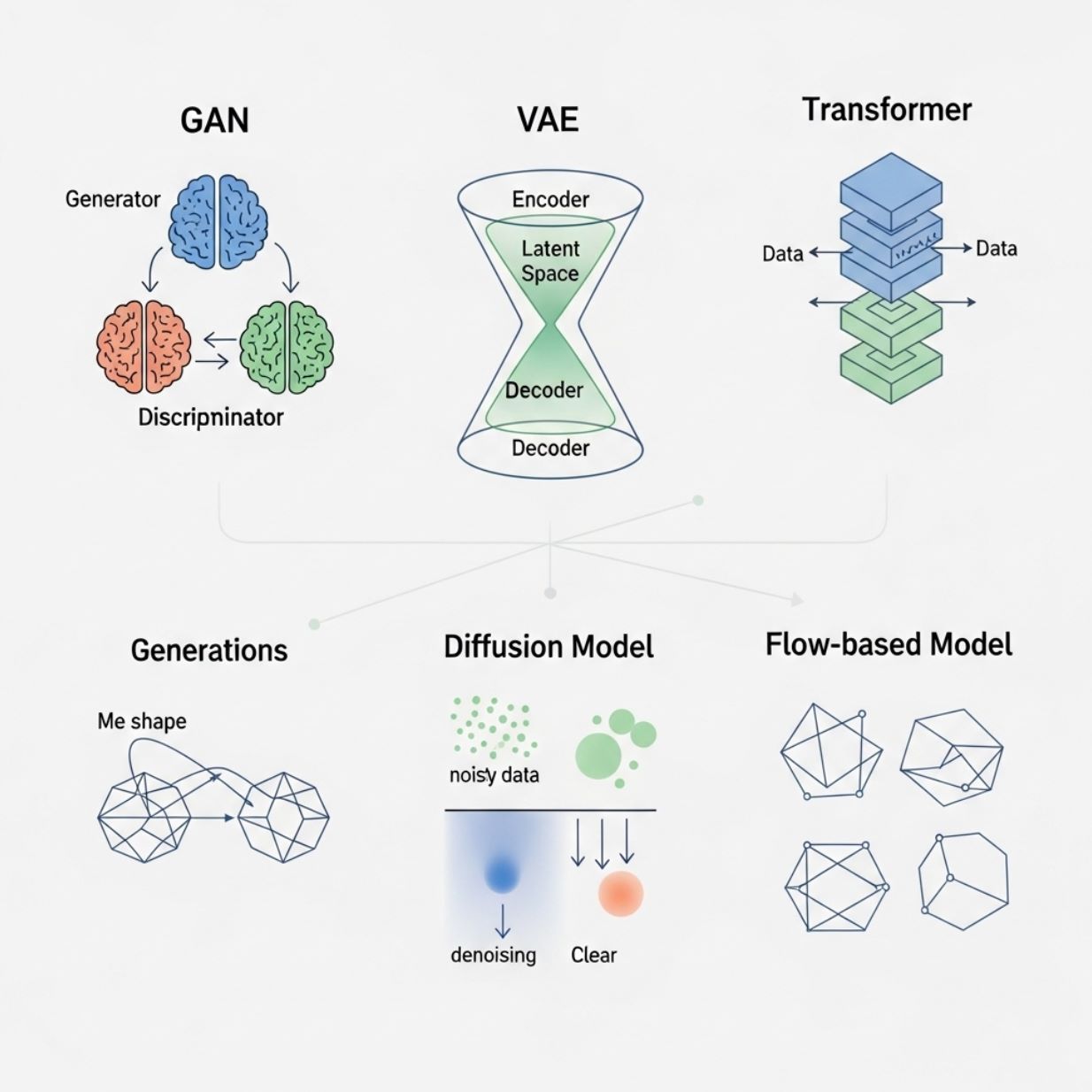

关键模型类型与架构

生成式人工智能采用多种现代神经架构,适用于不同媒体:

大型语言模型(LLMs)/ 变换器

扩散模型

生成对抗网络(GANs)

变分自编码器(VAEs)

这些架构共同驱动了当今各种生成工具。

生成式人工智能的应用

生成式人工智能已广泛应用于多个领域。主要用例包括:

市场营销与客户体验

- 自动撰写营销文案(博客、广告、邮件),即时生成个性化内容

- 驱动先进聊天机器人,与客户对话甚至执行操作(如协助下单)

- 营销团队可即时生成多版本广告,并按人口统计或情境定制

业务自动化

- 起草和审阅文档

- 快速编写或修改合同、报告、发票及其他文书

- 减少人力在HR、法律、财务等领域的重复工作

- 帮助员工专注于复杂问题解决,而非例行起草

软件开发

- 自动生成和补全代码

- 如GitHub Copilot等工具利用LLMs建议代码片段、修复错误或跨语言转换

- 显著加快重复编码任务

- 辅助应用现代化(如将旧代码库迁移至新平台)

科研与医疗

- 为复杂问题提供新颖解决方案

- 在科学与工程领域,模型可设计新药分子或材料

- AI能生成合成分子结构或医学影像,用于训练诊断系统

- 在真实数据稀缺时,创造合成数据(如医学扫描)

创意艺术与设计

- 协助或创作艺术品、图形和媒体

- 设计师利用生成式AI制作原创艺术、标志、游戏素材或特效

- 如DALL·E、Midjourney或Stable Diffusion等模型可按需创作插画或修改照片

- 生成多种图像变体以激发艺术灵感

媒体与娱乐

- 生成音频和视频内容

- AI可作曲、生成自然语音,甚至制作短视频

- 按选定风格制作配音或根据文本描述创作音乐曲目

- 从文本提示生成动画片段,质量快速提升

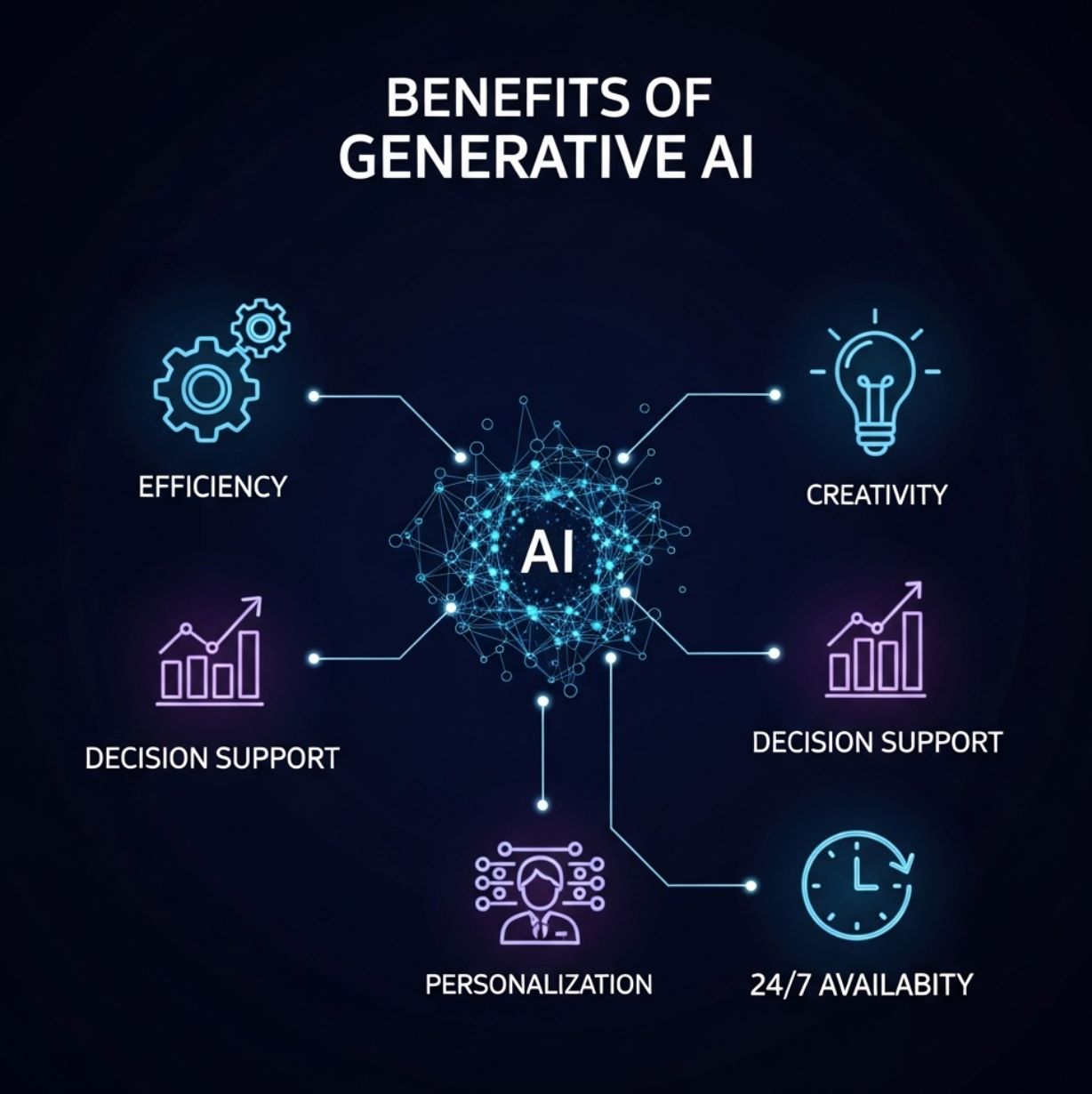

生成式人工智能的优势

生成式人工智能带来多项优势:

效率与自动化

它能自动完成耗时任务。例如,几秒内起草邮件、代码或设计方案,大幅加快工作进度,让人专注于更高层次任务。

- 显著提升生产力

- 更快生成内容

- 专注战略任务

增强创造力

通过头脑风暴和探索多种变体,提升创造力。作家或艺术家可一键生成多稿或设计方案。

- 克服创作瓶颈

- 多样设计变体

- 创造性合作伙伴

更佳决策支持

快速分析大数据,挖掘洞见或假设,辅助人类决策。

- 复杂报告摘要

- 统计模式识别

- 数据驱动洞察

个性化

模型可根据个人偏好定制输出。例如,生成个性化营销内容、推荐产品或调整界面。

- 实时定制

- 提升用户参与度

- 上下文感知响应

总之,生成式人工智能能节省时间,激发创新,并以速度和规模处理大规模创意或分析任务。

生成式人工智能的挑战与风险

尽管功能强大,生成式人工智能存在显著局限和风险:

不准确或虚构输出(“幻觉”)

模型可能生成听起来合理但错误或无意义的答案。例如,法律研究AI可能自信地引用虚假案例。这些“幻觉”源于模型并不真正理解事实——它仅预测可能的续写。

偏见与公平性

由于AI从历史数据学习,可能继承数据中的社会偏见,导致不公平或冒犯性结果(如带偏见的职位推荐或刻板印象的图像描述)。

隐私与知识产权问题

若用户向模型输入敏感或受版权保护的材料,模型可能无意中在输出中泄露私人信息或侵犯知识产权。模型也可能被攻击以泄露部分训练数据。

深度伪造与虚假信息

生成式人工智能能制作高度逼真的假图像、音频或视频(深度伪造)。这些可被恶意用于冒充个人、传播虚假信息或诈骗。

缺乏可解释性

生成模型通常是“黑箱”,难以理解为何生成特定输出或审计决策过程。这种不透明性使得保证可靠性或追踪错误变得困难。

生成式人工智能的未来

生成式人工智能正以惊人速度发展。采用率快速增长:调查显示约三分之一组织已在某种程度上使用生成式AI,分析师预测到2026年约80%公司将部署该技术。专家预计这项技术将为全球经济带来数万亿美元增值并变革各行业。

自ChatGPT问世后,生成式人工智能“成为全球现象”,并“预计通过大幅提升生产力为经济贡献数万亿美元”。

— 甲骨文研究

未来展望

- 更多专业且强大的模型(针对科学、法律、工程等领域)

- 更佳的输出准确性技术(如先进的RAG和更优训练数据)

- 生成式AI融入日常工具和服务

关键要点

总之,生成式人工智能指通过学习数据创造新的原创内容的AI系统。依托深度神经网络和大型基础模型,它能撰写文本、生成图像、合成音频等,推动变革性应用。

巨大优势

- 增强创造力与效率

- 全天候可用

- 巨大生产力提升

关键风险

- 错误与偏见问题

- 深度伪造与虚假信息

- 隐私与知识产权问题

尽管在创造力和效率上带来巨大优势,但也存在错误和偏见等挑战,用户需加以应对。随着技术成熟,生成式AI将成为各行业不可或缺的工具,但负责任的使用对安全发挥其潜力至关重要。

No comments yet. Be the first to comment!