电影中的人工智能与现实

在电影中,人工智能(AI)常被描绘成具有情感、自由意志甚至统治世界能力的有感知机器人。从《星球大战》的机器人到《终结者》的天网,好莱坞的表现创造了引人入胜的故事,但夸大了现实。事实上,现今的AI远为有限:它是一套为特定任务设计的算法,没有意识、自主性或情感。本文《电影中的人工智能与现实》将虚构与事实区分开来,揭穿误区,强调真实AI能做什么和不能做什么。

电影中的人工智能与现实有何不同?让我们在本文中详细了解,区分虚构与现实!

在科幻电影中,人工智能常被描绘为完全有感知的存在或具备情感、个人动机和超人能力的人形机器人。电影中的AI从有益的伙伴(如《星球大战》中的机器人)到邪恶的统治者(如《终结者》中的天网)不等。这些表现为精彩的故事增色不少,但极大地夸大了当今技术。

现实中,所有现有的AI都是一组算法和统计模型,没有意识或情感。现代系统可以处理数据并识别模式,但它们缺乏真正的自我意识或意图。

电影AI与现实:主要差异

好莱坞虚构

- 具有情感的有感知生命体

- 自主决策能力

- 多功能人形机器人

- 单一AI控制一切

- 完美的准确性和可靠性

当前现实

- 统计模式匹配

- 人类监督操作

- 专注于特定任务的机器

- 系统分散且独立

- 易出错,需要纠正

感知与情感

电影中描绘的AI会爱、害怕甚至建立友谊(如《机械姬》或《她》)。实际上,真实的AI只是运行编程计算;它没有任何主观体验。

- 无意识或情感

- 仅统计模式匹配

- 无法真正理解情感

自主性

电影中的AI能自由做出复杂独立决策或反抗人类(如《终结者》或《机械公敌》)。而真实AI始终需要明确的人类指令。

- 专注于狭窄任务

- 需要人类监督

- 无法追求独立目标

形态与功能

好莱坞机器人通常被描绘成人形且多功能(能行走、说话并处理复杂任务的安卓机器人)。现实中,机器人通常是高度专业化的机器。

- 为特定功能设计

- 灵巧度和感知有限

- 无电影中那样的多功能性

范围与能力

电影倾向于展示单一AI控制庞大系统(如《黑客帝国》或天网)或将所有任务合并为一个意识。现实中的AI远未达到如此集中或全能。

- 高度分散的系统

- 每个AI处理一个细分领域

- 无单一超级智能

准确性与可靠性

伦理与控制

BBC一项研究发现,ChatGPT和谷歌Gemini等工具超过一半的回答存在重大错误。

天网和终结者还远未到来。今天AI面临的挑战是隐私、公平和可靠性,而非机器人军团。

— 奥伦·埃茨奥尼,人工智能专家

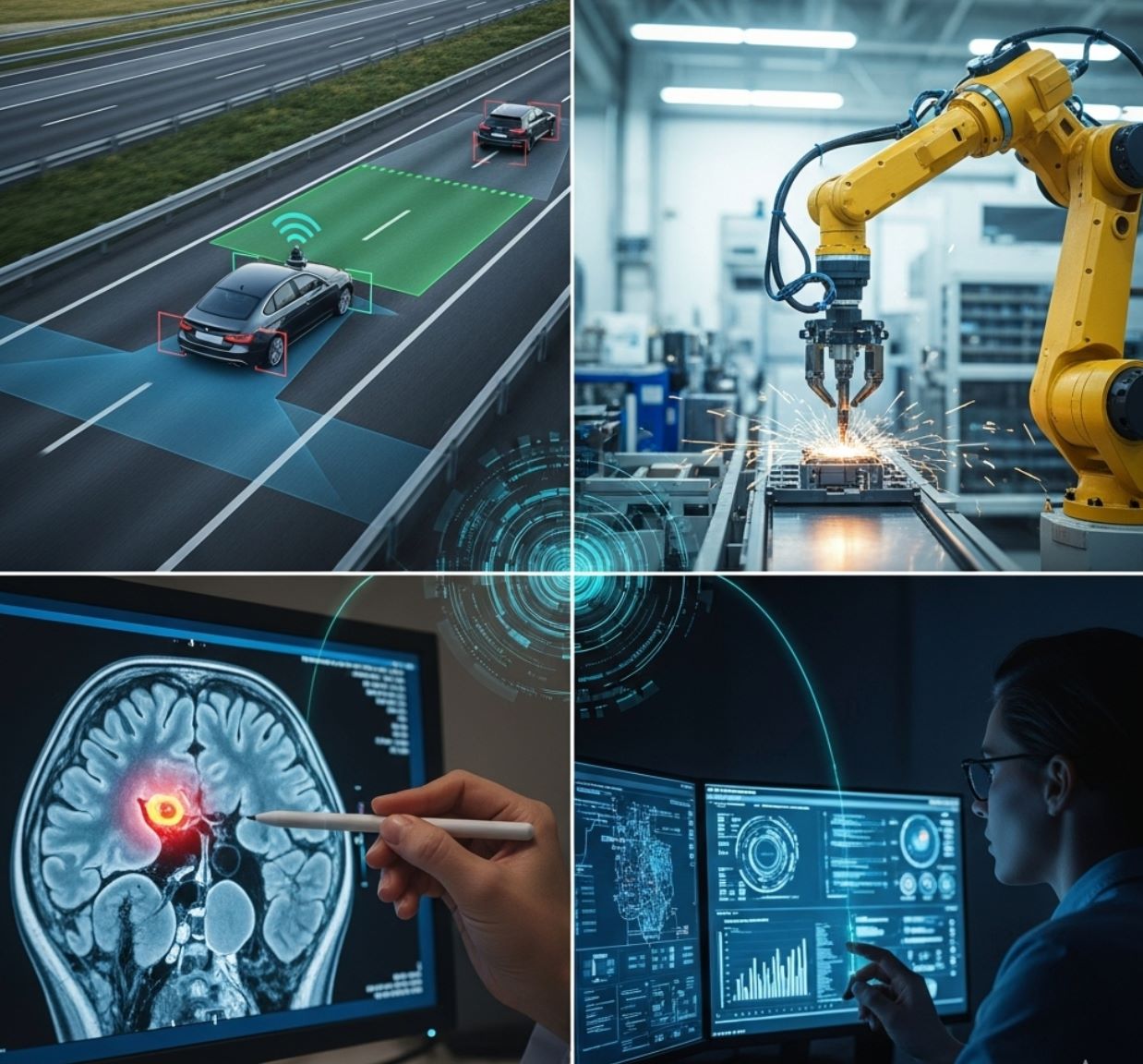

现实世界的AI:它能做什么(和不能做什么)

真实的AI是面向任务的,而非魔法般的存在。现代AI(“狭义AI”)能完成一些令人印象深刻的任务,但仅限于特定范围。例如,大型语言模型如ChatGPT可以写文章或进行对话,但它们不理解意义。它们通过在海量数据中寻找统计模式来生成文本。

AI今天能做的事

- 图像识别:计算机视觉系统能识别物体或诊断某些疾病

- 数据分析:AI能发现欺诈行为或优化配送路线

- 自动导航:AI算法能在高速公路上驾驶汽车

- 先进机器人:如波士顿动力生产具有人类动作的机器

当前局限

- 遇到异常情况容易混淆

- 需要大量工程支持

- 动作不优雅,非通用型

- 重复训练数据中的偏见

- 在提示下会“幻觉”事实

现实情况

真实的AI复杂但狭窄。正如一位专家所说,AI擅长狭窄、具体的任务,但“它不够广泛,不具备自我反思,也没有意识”,不像人类。它没有情感或自由意志。

电影中的语音助手

完美理解、情感反应、复杂推理

真实语音助手

经常误解,回应“我没听懂”,无感情——更像高级计算器

研究确认,现有技术下AI极不可能真正具备自我意识。AI可能模拟人类反应,但它不具备体验能力。

例如,语音助手(Siri、Alexa)可能会回应,但如果误解了指令,它们只会耸肩说“我没听懂”——它们没有感情。同样,图像生成AI能创造逼真图片,但它们并不以人类方式“感知”或“看见”。本质上,真实的AI更像高级计算器或灵活数据库,而非思考生命体。

常见误区澄清

“AI必然会杀死或奴役我们”

现今AI缺乏自主性或恶意意图。艾伦研究所的一位科学家安慰道:“天网和终结者还远未到来”。

当前AI威胁的是更微妙的问题:偏见决策、隐私侵犯、错误信息。今天AI的真实危害——如偏见算法导致的错误逮捕或深度伪造滥用——关乎社会影响,而非机器人军团。

“AI会解决一切问题”

如果让电影中的AI写剧本或制作电影艺术,它可能只会产出无意义或充满陈词滥调的草稿。

- 真实AI需要细致的人类指导

- 依赖高质量训练数据

- 常犯错误需人类修正

- 影视制作中AI用于特效和剪辑辅助,而非真正创造

“AI是无偏见且客观的”

例如,如果AI训练于某些群体被不公平拒绝的求职数据,它可能复制这种歧视。

电影很少展示这一点;它们想象AI拥有完美逻辑或极端邪恶。事实更复杂。我们必须持续关注偏见和不公,这是现实挑战,与机器人攻击城市无关。

“一旦AI变得先进,我们将无法控制”

- 工程师持续测试和监控AI系统

- 伦理准则和法规正在建立

- 公司实施“紧急停止”或监督机制

- 真实AI完全依赖于编程

不像电影中AI突然获得自由意志,真实AI始终依赖于我们的编程和使用方式。

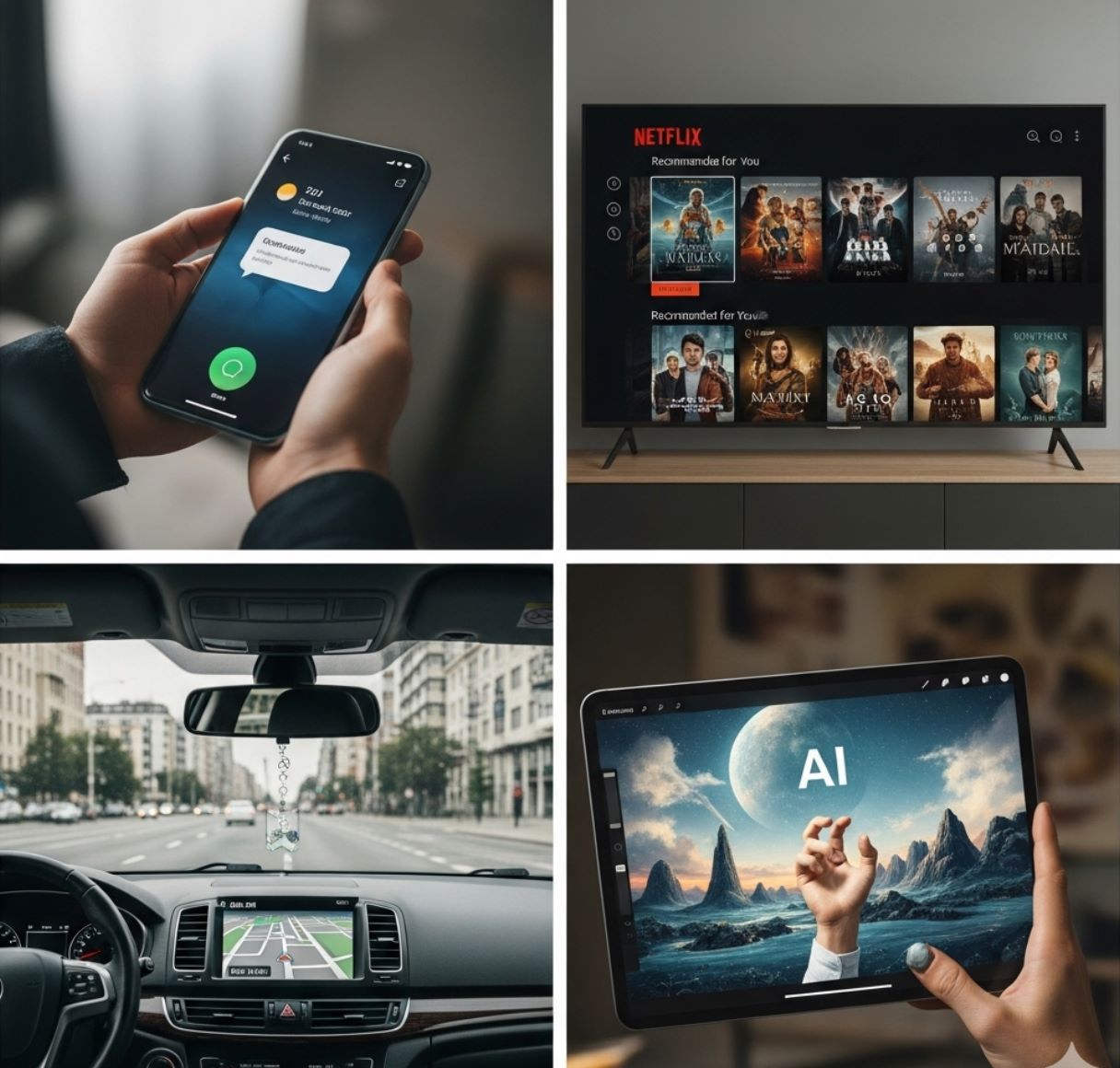

日常生活中的AI

如今,你可能比想象中更常遇到AI——但不是街上行走的机器人。AI已嵌入许多应用和服务中:

虚拟助手

推荐系统

自动驾驶车辆

内容创作

如《她》中的AI

AI创作交响乐和诗歌,具备深厚艺术视角

当前现实

生成内容常带有衍生性,需大量人工编辑,存在奇怪错误(多余肢体、扭曲文字)

它们远未达到电影中常见的自动驾驶汽车水平,仍需人类司机随时接管。

例如,AI艺术生成器能制作有趣的视觉作品,但常伴随奇怪错误(多余肢体、扭曲文字等),且缺乏真正的“构思”。电影如《她》中,AI创作交响乐和诗歌;现实中,生成内容往往是衍生的,或需大量人工编辑才能连贯。

差距存在的原因

电影制作人有意夸大AI能力以讲述引人入胜的故事。他们放大AI的能力来探讨爱情、身份或权力等主题。

创作自由

电影如《她》和《银翼杀手2049》利用先进AI作为背景,探讨意识和人性的深层问题。

- 艺术叙事工具

- 探讨普遍主题

- 非纪录片性质

公众讨论

这些戏剧化表现激发我们的想象力并推动公众讨论。通过展示AI的意识和自主状态,电影引发关于隐私、自动化和伦理的辩论。

- 催化重要讨论

- 提出技术未来问题

- 鼓励伦理思考

尽管情节是虚构的,但背后的问题非常真实。屏幕上夸大AI激发了关于技术未来的重要讨论。

— 技术分析师

电影促使我们思考:如果AI成真,我们应制定哪些规则?工作和个人自由将如何变化?尽管情节虚构,但背后的问题非常真实。正如一位分析师指出,屏幕上夸大AI“催化了重要讨论”,关乎技术未来。

关键要点

归根结底,电影中的AI与真实AI天差地别。好莱坞呈现的是有感知机器和末日反叛的幻想,而现实则是有用的算法和许多未解决的挑战。

保持学习

教育和开放对话是缩小银幕虚构与现实技术差距的关键。

培养理解

我们需要“培养公众区分虚构与现实的理解”,尤其是关于AI。

做出明智决策

通过保持信息通畅,我们既能欣赏激励人心的科幻作品,也能对AI未来做出明智选择。

简而言之:享受电影,但记住你看到的AI还未真正到来。关注理解真实AI的能力与局限,才能对这项技术在未来的角色做出明智判断。

No comments yet. Be the first to comment!