电影中的人工智能与现实有何不同?让我们在本文中详细探讨,分辨虚构与现实!

在科幻电影中,人工智能常被塑造成完全有感知的存在或具有人类情感、个人动机和超能力的类人机器人。电影中的人工智能形象从乐于助人的伙伴(如《星球大战》中的机器人)到邪恶的统治者(如《终结者》中的天网)不等。这些描绘为故事增色不少,但极大地夸大了当今技术水平。

现实中,所有现有的人工智能都是算法和统计模型的集合,没有意识或情感。现代系统能处理数据并识别模式,但它们缺乏真正的自我意识或意图:

-

感知与情感:电影中人工智能会爱、会恐惧,甚至会建立友谊(如《机械姬》或《她》)。实际上,真实的人工智能只是运行预设的计算程序;它没有任何主观体验。

正如一项分析指出,真实的人工智能“仍然是一堆算法……没有意识”。它只能通过统计模式匹配来模拟对话或情感,而非真正理解或感受。 -

自主性:电影中的人工智能能自由做出复杂的独立决策,甚至反抗人类(如《终结者》或《机械公敌》)。而现实中的人工智能始终需要明确的人类指令。

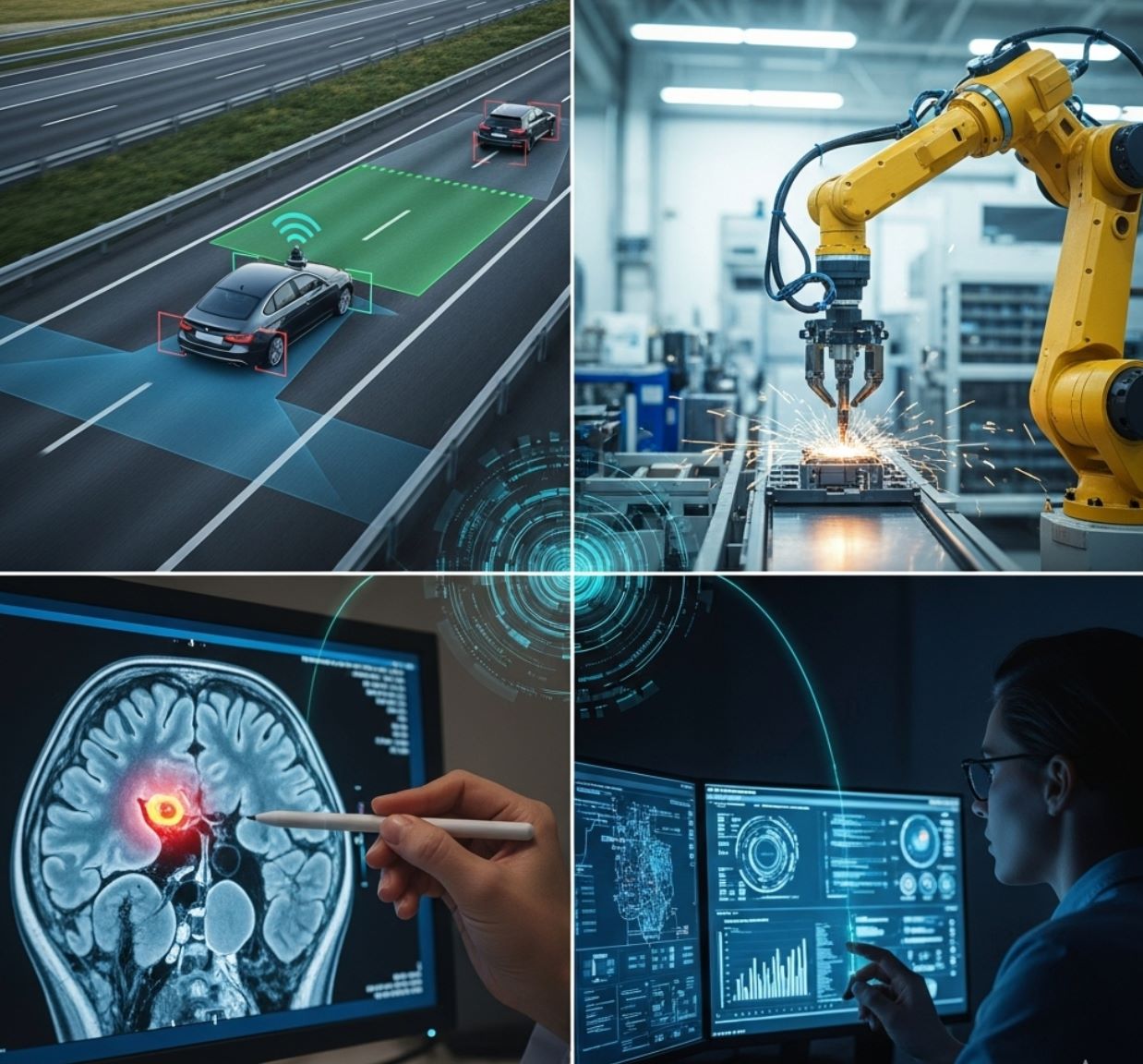

现今的人工智能工具只擅长非常狭窄的任务(例如医学影像分析或路线规划),且只能在人类监督下运行。它们无法自主“决定接管”或追求编程之外的目标。

事实上,专家强调赋予机器人内在动机是“相当荒谬”的——人工智能本质上是人类创造的工具,而非独立主体。 -

形态与功能:好莱坞的机器人常被描绘成人形且多功能(能走路、说话并处理复杂任务的安卓机器人)。现实中,机器人通常是高度专业化的机器。

它们可能负责打包杂货或制造汽车,但外观和行为与电影中那种流畅的人形机器人截然不同。正如一位业内观察者所说,真实机器人“缺乏电影中那种多样性和适应性”。

大多数真实机器人都是为特定功能(组装、清洁、监控)设计,且在这些任务之外缺乏灵巧性或感知能力。 -

范围与能力:电影中往往展示一个单一人工智能控制庞大系统(如《黑客帝国》或天网),或将所有任务融合为一个意识。现实中的人工智能远未达到如此集中或全能的程度。

现实世界运行着众多独立的人工智能系统——每个系统针对一个特定目的(如语言翻译、面部识别或驾驶)。不存在一个“超级智能”掌控一切。

事实上,现今的人工智能高度分散:每个系统处理自己的细分领域。一个人工智能掌控所有技术的想法是极度简化的。 -

准确性与可靠性:电影中的人工智能几乎总能按需提供完美的数据或分析。现实中,人工智能输出可能存在缺陷。

研究发现,现代人工智能会“产生幻觉”——它可能给出听起来自信但事实错误或带偏见的答案。例如,BBC的一项研究发现,像ChatGPT和谷歌Gemini这样的工具中,超过一半的回答存在重大错误。

简言之,真实的人工智能常常误导或需要人类纠正,这与电影中无懈可击的形象大相径庭。 -

伦理与控制:电影喜欢描绘人工智能起义和末日阴谋(叛变机器、邪恶机器人等)。现实世界的重点则截然不同。

研究人员和企业专注于负责任的人工智能:构建安全机制、测试偏见、遵循伦理准则。

正如一位影评人所言,业界积极推动“伦理准则、法规和安全措施”,以防止伤害——这与银幕上常见的失控混乱大相径庭。

专家如奥伦·埃茨奥尼提醒我们,“天网和终结者还远未到来”。今天人工智能面临的挑战是隐私、公平和可靠性,而非机器人军团。

现实中的人工智能:它能做什么(以及不能做什么)

真实的人工智能是面向任务的,而非魔法般的存在。现代人工智能(“狭义人工智能”)能完成一些令人印象深刻的工作,但仅限于特定范围。

例如,大型语言模型如ChatGPT可以写文章或进行对话,但它们并不理解意义。它们通过在海量数据中寻找统计模式来生成文本。

事实上,研究人员指出,这些模型生成流畅的回答,但“并不理解文本的含义”——它们本质上是“巨大的魔术8号球”。这意味着它们会重复训练数据中的偏见,或在提示下“幻觉”出事实。

其他真实的人工智能成功案例包括图像识别(计算机视觉系统能识别物体或诊断某些疾病)和数据分析(人工智能能发现欺诈或优化配送路线)。自动驾驶汽车使用人工智能算法控制方向,但这些系统仍远非完美——它们会被异常情况困扰。

即使是先进的机器人公司(如波士顿动力)生产的机器具备类人运动能力,但这些机器人需要大量工程支持,远不及电影中的机器人优雅或通用。

简而言之,真实的人工智能复杂但狭窄。正如一位专家所说,人工智能擅长狭窄、具体的任务,但“它不够广泛,不具备自我反思,也没有意识”,不像人类。它没有情感或自由意志。

人工智能不是生命体。尽管公众存在一些误解,目前没有证据表明任何人工智能拥有意识或自我认知。

研究证实,凭借现有技术,人工智能极不可能真正具备自我意识。人工智能可能模拟类人反应,但它并不体验事物。

例如,语音助手(Siri、Alexa)可能会回应,但如果听不懂,它们只会耸肩说“我没听懂”——它们没有感受。同样,图像生成的人工智能能创作逼真的图片,但它们并不以任何人类意义上的方式“看见”东西。本质上,真实的人工智能更像是高级计算器或极其灵活的数据库,而非思考的存在。

常见误区澄清

-

“人工智能一定会杀死或奴役我们。”这是好莱坞的夸大宣传。许多现实世界的专家强调,末日式的人工智能场景在我们有生之年极不可能发生。

现今的人工智能缺乏自主性或恶意意图。艾伦研究所的一位科学家安慰道:“天网和终结者还远未到来”。

人工智能当前的威胁更为微妙:偏见决策、隐私侵犯、错误信息传播。

正如评论者指出,人工智能的真实危害——如因偏见算法导致的错误逮捕或深度伪造滥用——关乎社会影响,而非机器人军团。 -

“人工智能会解决我们所有问题。”这也是电影驱动的幻想。虽然人工智能工具能自动化繁琐工作(如数据录入或常规客户服务),但它们无法替代人类的判断力或创造力。

如果让电影中的人工智能承担写剧本或制作电影艺术的任务,可能只会产出胡言乱语或充满陈词滥调的草稿。

真实的人工智能需要细致的人类指导、高质量的训练数据,且常常犯错,需要人类修正。

即使在好莱坞,制片厂更多用人工智能辅助特效或剪辑,而非真正的创作——导演仍然需要人类编剧和演员。 -

“人工智能是无偏见且客观的。”不正确。真实的人工智能从人类数据中学习,因此可能继承人类偏见。

例如,如果人工智能在招聘数据中学习,而某些群体被不公正地拒绝,它可能复制这种歧视。

电影很少展示这一点;它们更倾向于想象拥有完美逻辑或极端邪恶的人工智能。现实更复杂。

我们必须不断监控偏见和不公正,这是现实世界的挑战,与机器人攻击城市无关。 -

“一旦人工智能变得先进,我们将无法控制它。”像《机械姬》或《终结者》这样的电影喜欢描绘人工智能智胜创造者的情节。

现实中,人工智能开发仍由人类严格控制。工程师持续测试和监控人工智能系统。

伦理准则和法规(由政府和行业组织制定)正在建立,以确保人工智能安全。

例如,公司实施“紧急停止开关”或监督机制,以便必要时关闭人工智能。

与电影中突然获得自由意志的人工智能不同,真实的人工智能完全依赖于我们的编程和使用方式。

人工智能在日常生活中的应用

如今,你可能比想象中更频繁地接触人工智能——但不是街上行进的机器人。

人工智能已嵌入许多应用和服务中:

-

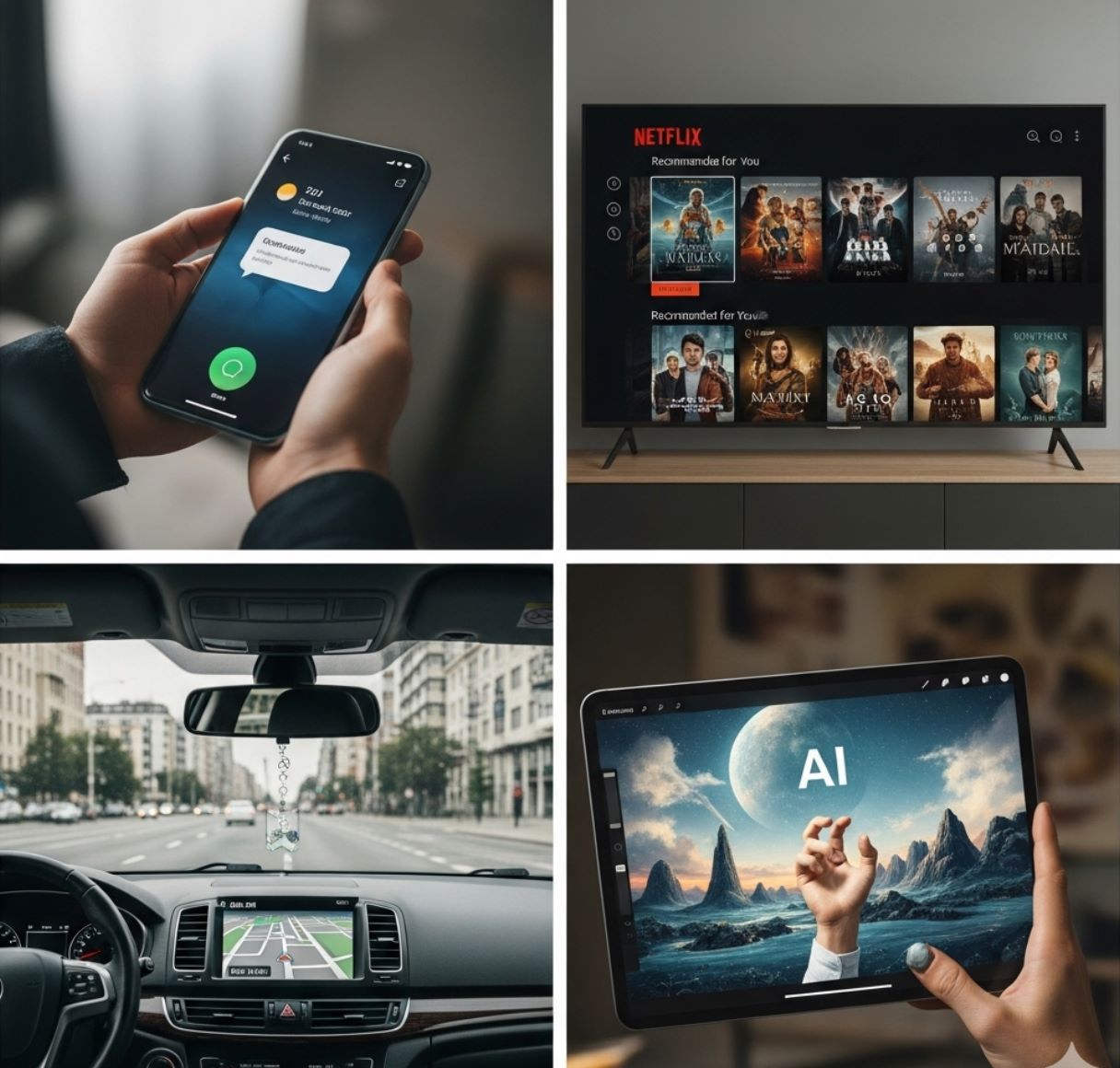

虚拟助手:Siri、Alexa和谷歌助手使用人工智能(语音识别和简单对话)回答问题或控制智能家居设备。

不过,它们仍常常误解问题——例如,BBC测试显示这些聊天机器人在当前事件相关问题上超过一半的回答错误。

它们能设置计时器和讲笑话,但经常需要人类纠正。 -

推荐系统:当Netflix推荐电影或Spotify播放你喜欢的新歌时,背后是人工智能根据你的历史选择进行模式匹配。

这也是狭义人工智能——专注于一件事(匹配你的偏好)并做得很好。 -

自动驾驶车辆:特斯拉和Waymo等公司使用人工智能控制汽车方向。

这些系统能在高速公路上导航,但在复杂的城市驾驶中仍有困难,且需要人类司机随时接管。

它们远未达到电影中常见的完全自动驾驶水平。 -

内容创作:新兴的人工智能工具能生成文本、图像或音乐。

它们展示了人工智能在创意上的潜力,但结果仍有好有坏。

例如,人工智能艺术生成器能创作有趣的视觉作品,但常伴随奇怪错误(多余的肢体、扭曲的文字等),且背后没有真正的“构思”。

在电影《她》中,人工智能能作曲和写诗;现实中,生成内容往往是衍生的,且需要大量人工编辑才能连贯。

为何存在差距

电影制作者有意夸大人工智能,以讲述引人入胜的故事。他们放大人工智能的能力,探讨爱情、身份或权力等主题。

例如,电影《她》和《银翼杀手2049》将先进的人工智能作为背景,提出关于意识和人性的深刻问题。

这种艺术自由并非纪录片,而是一种“与普遍主题产生共鸣”的艺术手法。从这个角度看,好莱坞并非撒谎,而是将理念推向极致。

不过,这些戏剧化的描绘确实产生了影响。它们激发我们的想象力,并推动公众讨论。通过展示具有意识和自主性的人工智能,电影引发了关于隐私、自动化和伦理的辩论。

电影促使我们思考:如果人工智能成为现实,我们应制定哪些规则?工作和个人自由将如何变化?尽管情节虚构,但背后的问题非常真实。正如一位分析师所言,夸大银幕上的人工智能“催化了关于技术未来的重要讨论”。

>>> 立即点击加入:比较人工智能与人类智能

归根结底,电影中的人工智能与现实人工智能天差地别。好莱坞呈现的是有感知机器和末日反叛的幻想,而现实则是有用的算法和许多未解决的挑战。

专家强调,我们应关注现实问题——消除偏见、保护隐私、确保人工智能被善用——而非恐惧不可能的科幻场景。

教育和开放对话是弥合银幕虚构与现实技术差距的关键。正如一位评论者所言,我们需要“培养公众对人工智能虚实的辨识能力”。

通过保持信息通畅,我们既能欣赏激励人心的科幻作品,也能对人工智能的未来做出明智决策。

简言之:享受电影,但请记住,电影中的人工智能还未真正到来——至少目前还没有。