什麼是深度學習?

深度學習是機器學習方法之一,也是人工智慧(AI)的一個分支。此方法利用多層人工神經網路(深度神經網路)模擬類似人腦的複雜決策能力,使電腦能有效識別資料中的隱藏模式。

深度學習是機器學習方法之一,也是人工智慧(AI)的一個分支。此方法利用多層人工神經網路(深度神經網路)模擬類似人腦的複雜決策能力,使電腦能有效識別資料中的隱藏模式。

事實上,我們周遭大多數現代 AI 應用都是由某種形式的深度學習技術驅動,從語音與影像辨識到推薦系統和智慧聊天機器人皆是如此。

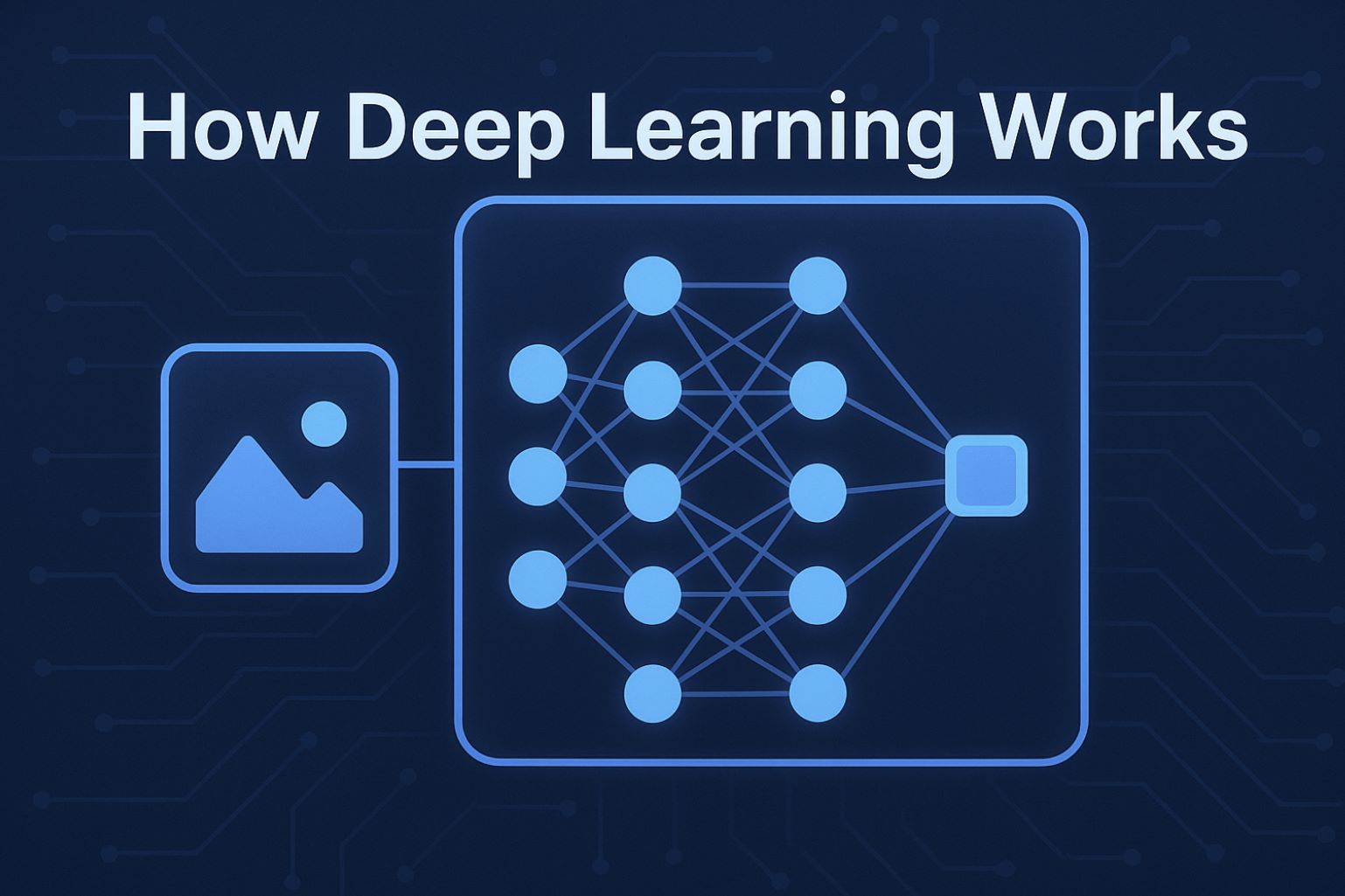

深度學習如何運作?

深度學習基於多層人工神經網路模型運作。神經網路由一個輸入層、多個中間的隱藏層以及一個輸出層組成。原始資料(如影像、音訊、文字)輸入到輸入層,接著通過每個隱藏層,網路逐步提取越來越抽象的特徵,最後在輸出層產生預測結果。

前向傳播

原始資料經由輸入層 → 隱藏層 → 輸出層流動,產生預測結果

誤差計算

模型將預測結果與實際標籤比較,計算誤差

反向傳播

誤差向後傳遞,調整權重以減少下一次迭代的誤差

特徵學習範例:人臉辨識

第一層

中間層

深層

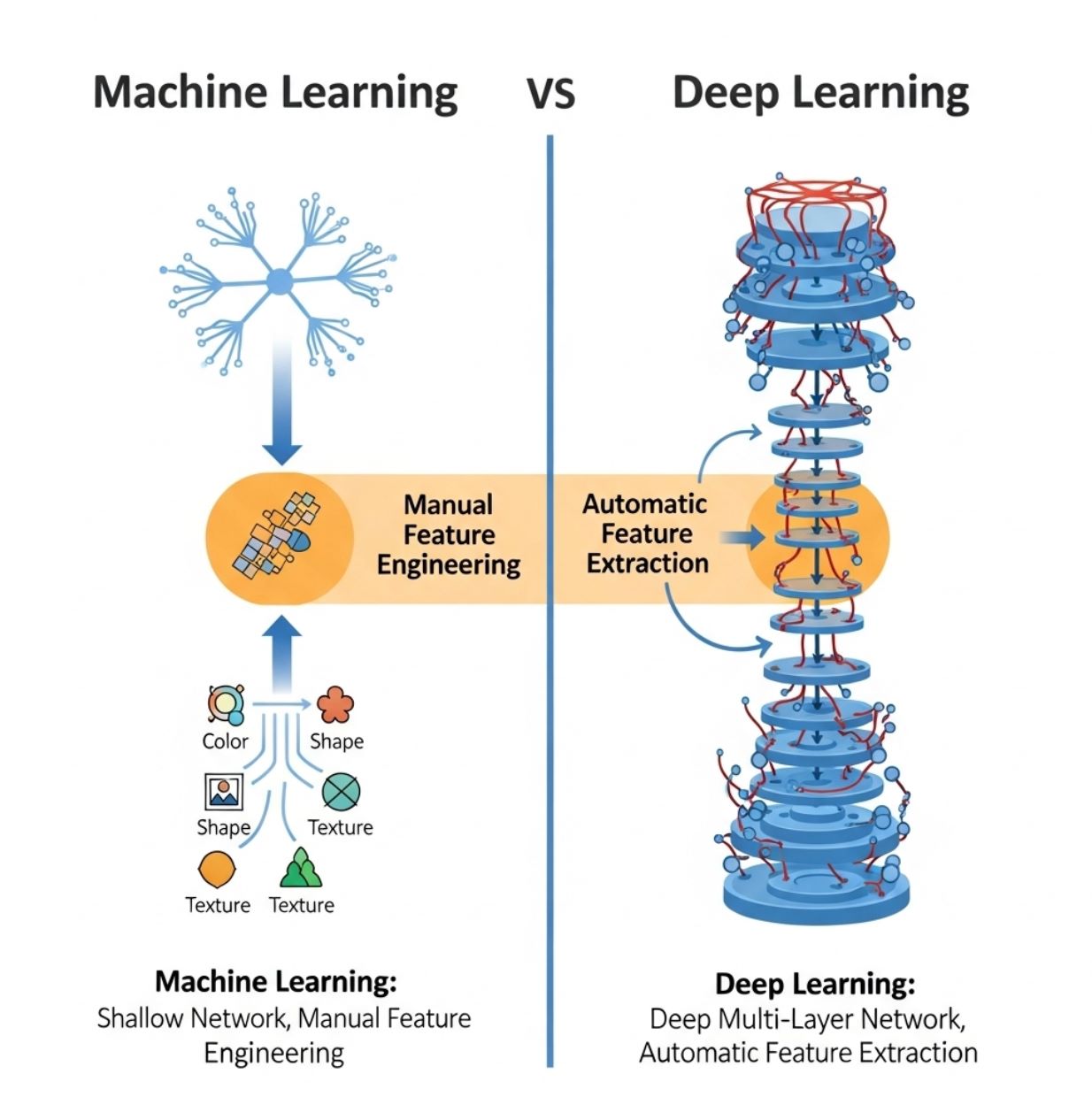

深度學習與機器學習的差異

雖然深度學習本質上是機器學習中的一種方法,但與傳統機器學習技術相比有幾項重要差異:

淺層學習

- 1-2 層隱藏層或非神經網路演算法

- 需人工特徵工程

- 依賴大量標記資料(監督式學習)

- 適用於較小資料集

深度神經網路

- 3 層以上隱藏層(通常數十甚至數百層)

- 自動從原始資料提取特徵

- 可從未標記資料學習(非監督式學習)

- 擅長處理大規模資料集

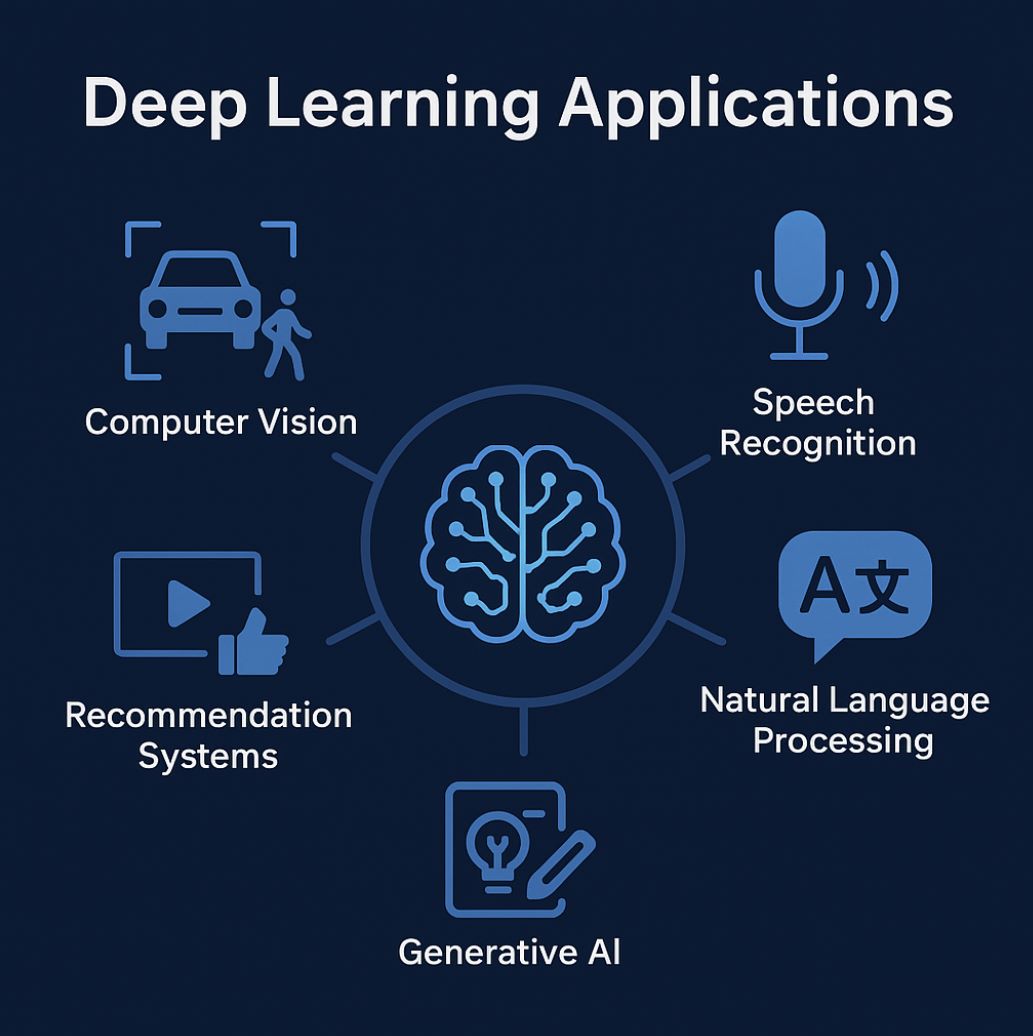

深度學習的應用

深度學習以其卓越的複雜資料分析能力,革新了許多領域。以下是此技術廣泛應用的主要範疇:

電腦視覺

深度學習幫助電腦「看見」並理解影像與影片內容。卷積神經網路(CNN)能高精度分類影像、偵測物體、辨識人臉等。

實際應用:

- 自駕車:辨識車道、行人、交通標誌,協助安全自主駕駛

- 醫療:分析 X 光、MRI,精準偵測腫瘤與病灶

- 社群網路:照片人臉辨識,自動建議標註好友

- 農業:透過衛星與無人機影像監控作物健康

- 安全監控:透過攝影機系統偵測入侵與監控

語音辨識

此技術使電腦能理解人類語音。得益於深度學習,虛擬助理能辨識各種口音與語言,將語音轉成文字或執行相應指令。

熱門範例:

Amazon Alexa

Google 助理

Apple Siri

其他應用:

- 自動影片字幕與標題生成

- 客服中心通話分析與支援

- 醫療與法律領域的語音轉文字

- 即時翻譯服務

自然語言處理(NLP)

深度學習幫助電腦理解並生成自然語言文字。這項突破使機器能以類似人類的理解能力處理文本。

機器翻譯

自動高精度翻譯多種語言文本

- Google 翻譯

- DeepL 翻譯器

- 即時對話翻譯

聊天機器人與虛擬助理

自然回應訊息並提供客服支援

- 全天候客服服務

- 自動化支援工單

- 對話式 AI 介面

文本摘要

自動將長篇文件濃縮成重點

- 新聞文章摘要

- 研究論文摘要

- 會議紀錄生成

情感分析

分類文本情緒與意見

- 社群媒體監控

- 產品評論分析

- 品牌聲譽追蹤

推薦系統

深度學習用於根據用戶行為與偏好推薦相關內容與產品,打造個人化體驗。

Netflix

YouTube

Amazon

生成式 AI

這類 AI 應用基於學習現有資料,創造新內容(文字、影像、音訊、影片)。深度學習為革命性生成模型鋪路。

關鍵技術:

影像生成

根據文字描述創造原創影像

- DALL-E:文字轉影像生成

- Midjourney:藝術風格影像創作

- Stable Diffusion:開源影像合成

文字生成

產生自然且類似人類的文字與對話

- ChatGPT:對話式 AI 助理

- GPT-4:先進語言模型

- Claude:AI 寫作助理

實際應用:

- 行銷內容創作與文案撰寫

- 自動程式碼生成與除錯

- 客戶支援自動化

- 創意設計與藝術創作

- 音樂與音訊作曲

- 影片合成與剪輯

生成式 AI 是近年最重要的技術突破之一,具備改變我們創作、溝通與解決問題方式的潛力,涵蓋幾乎所有產業。

— OpenAI 執行長 Sam Altman

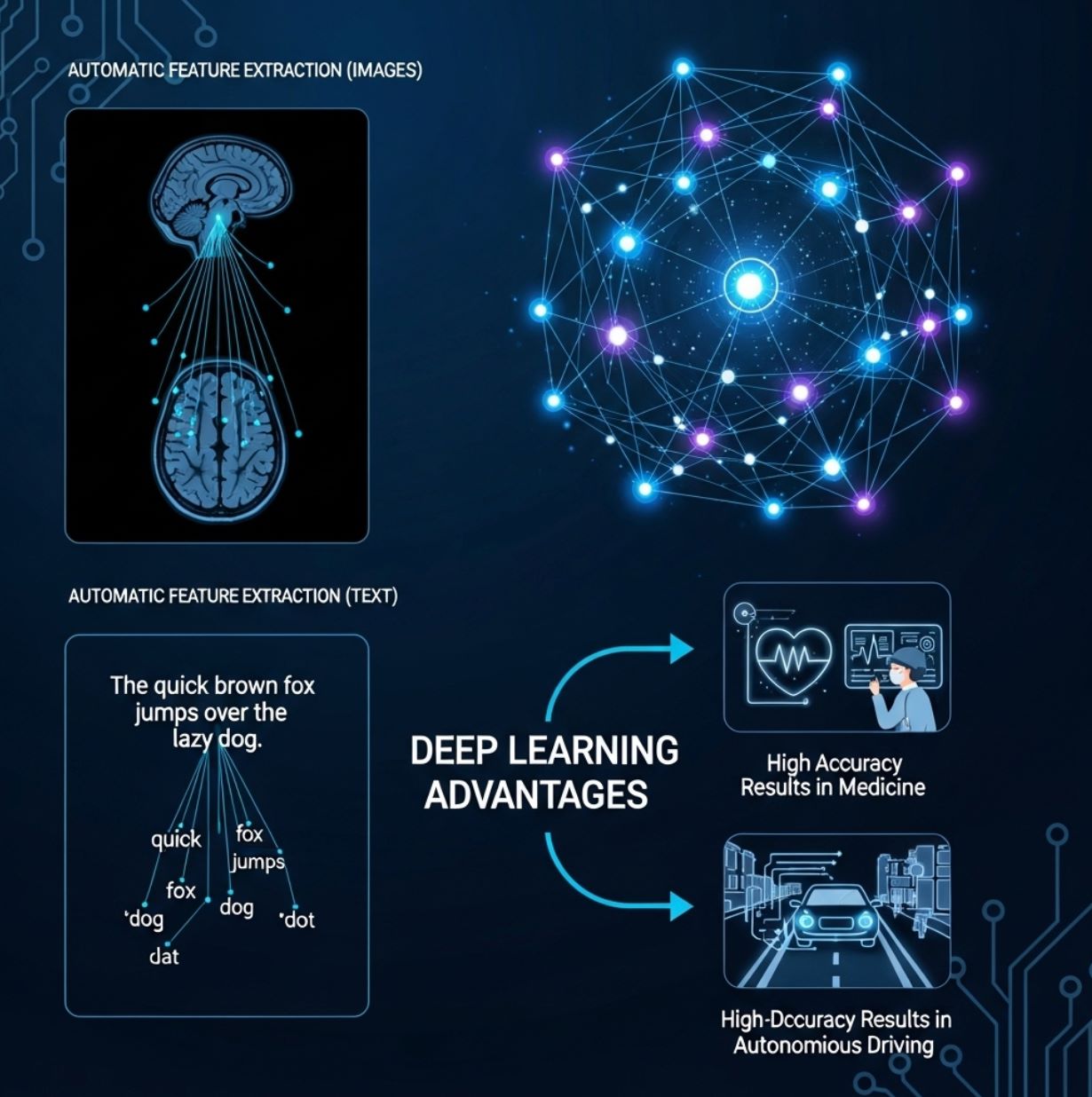

深度學習的優勢

深度學習因以下卓越優勢而廣受歡迎:

自動特徵學習

深度學習模型能自動從原始資料提取適合的特徵,減少人工前處理工作。

- 無需人工特徵工程

- 網路學習最佳資料表示

- 對非結構化資料(影像、音訊、文字)特別有效

- 降低對領域專家的依賴

卓越準確度

多層架構與大規模學習使其在複雜任務中表現卓越。

- 常顯著超越傳統方法

- 在多領域達到甚至超越人類水準

- 實現複雜任務的可靠自動化

- 隨著資料增加持續提升

多元應用

深度學習具高度彈性,適用於多種資料類型與問題領域。

- 涵蓋視覺、語言、語音等多領域

- 推動多產業自動化

- 執行過去需人類智慧的任務

- 支持新資料的增量學習

大數據掌握

深度學習擅長處理龐大資料集,發掘傳統方法難以察覺的模式。

- 資料越多,表現越好

- 發現大規模資料中的複雜模式

- 較淺層模型較不易過擬合

- 有效利用現代大數據基礎設施

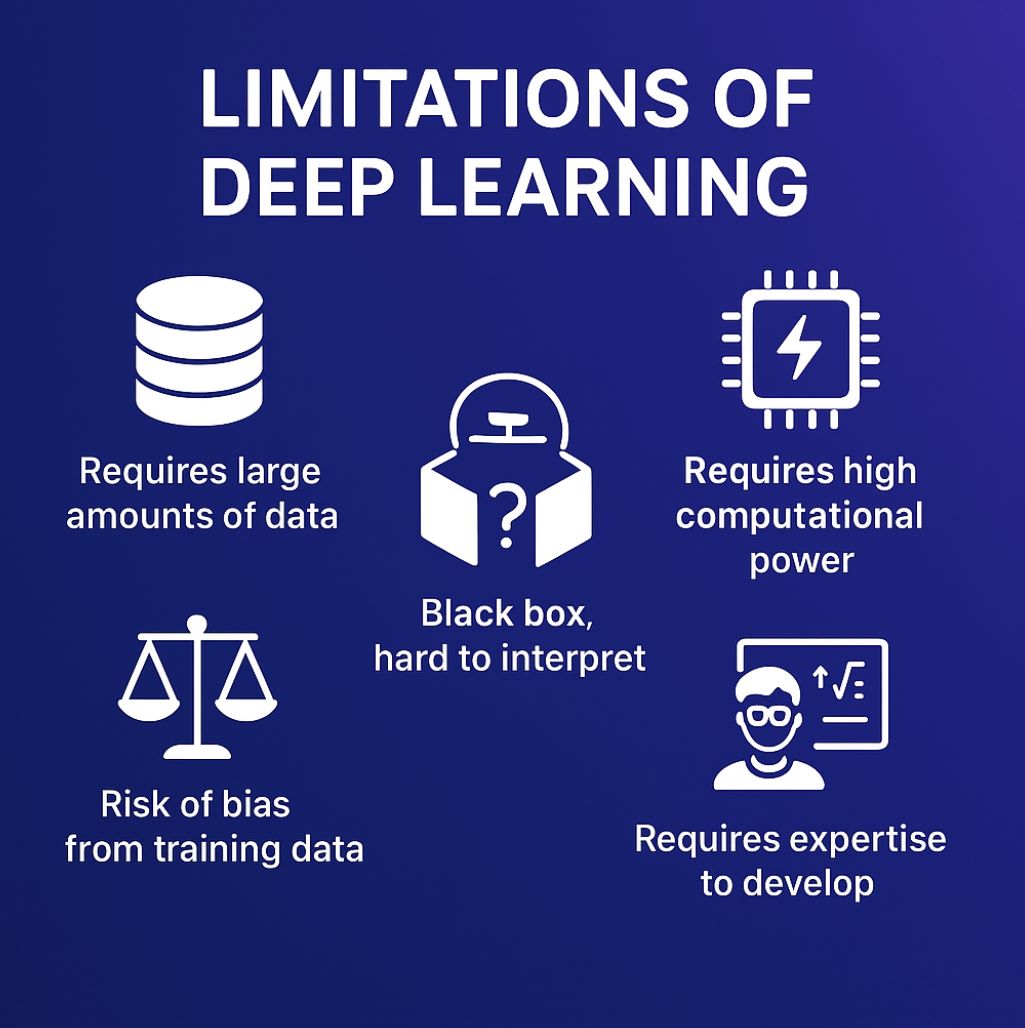

深度學習的限制

除了優勢外,深度學習也有一些挑戰與限制需要注意:

需要極大資料集

深度學習模型包含大量參數,通常需要非常龐大的訓練資料集才能有效。

資料需求:

- 準確且高品質的標記資料

- 足夠數量(通常數百萬範例)

- 多元且具代表性的樣本

- 偏差與錯誤最小化

影響:缺乏大型資料集的組織可能難以有效實施深度學習,對小型公司與研究團隊形成進入障礙。

高計算需求

訓練深度學習網路非常資源密集,需要強大硬體與大量能源消耗。

資源需求:

硬體

時間

成本

「黑盒」模型 - 難以解釋

深度學習的一大限制是缺乏可解釋性。由於網路結構複雜且特徵抽象,常被形容為「黑盒」,使人難以理解模型為何做出特定決策。

關鍵領域的挑戰:

- 醫療:醫師需理解診斷推理過程

- 金融:監管機構要求信用決策可解釋

- 法律:法院系統需透明證據

- 用戶信任:客戶希望了解自動化決策依據

深度學習模型缺乏可解釋性,對於受監管產業的採用構成重大挑戰,因為解釋性不僅是期望,更是法律要求。

— 杜克大學計算機科學教授 Cynthia Rudin

訓練資料偏差風險

深度學習模型完全依賴資料學習,若訓練資料存在偏差或不具代表性,模型將學習並放大這些偏差。

常見偏差來源:

人口統計偏差

歷史偏差

選擇偏差

標籤偏差

緩解策略:

- 準備多元且平衡的資料集

- 審核訓練資料偏差

- 評估時使用公平性指標

- 實施偏差偵測與修正技術

- 確保模型開發團隊多元化

需高專業知識開發

建構與優化深度學習模型複雜且不易,需具備機器學習、數學及實務經驗的專家。

所需專業:

技術知識

- 深入理解神經網路架構

- 紮實數學基礎(線性代數、微積分、統計)

- 程式設計能力(Python、TensorFlow、PyTorch)

- 優化演算法知識

實務技能

- 超參數調整經驗

- 處理過擬合與欠擬合

- 除錯複雜模型行為

- 管理梯度消失與爆炸問題

結論

深度學習已成為當前 AI 革命的核心組成部分。憑藉從大量資料中學習及部分模擬大腦功能的能力,深度學習使電腦在感知與資訊處理方面取得顯著進展。

自主車輛

醫療診斷

自然對話

儘管在資料、計算與透明度方面仍有挑戰,深度學習持續進步。隨著運算基礎設施與新技術(如 Transformer 架構、強化學習等)發展,深度學習預計將持續突破,解鎖更多創新應用,並成為未來人工智慧發展的重要推手。

No comments yet. Be the first to comment!