什麼是神經網路?

神經網路(人工神經網路)是一種計算模型,靈感來自於人腦的運作方式,廣泛應用於人工智慧(AI)和機器學習領域。

神經網路是一種人工智慧(AI)領域中的方法,用於教導電腦以模擬人腦的方式處理資料。具體來說,這是一種屬於機器學習(machine learning)分支的深度學習(deep learning)技術——利用多個節點(類似神經細胞)相互連結,形成分層結構,類似於大腦中的神經元網絡。

此系統具備適應能力,意即電腦能從自身錯誤中學習,並隨時間持續提升準確度。「人工神經元」一詞源自於此網絡結構模擬大腦中神經元之間的信號傳遞方式。

儘管人工神經網路的概念早在1943年由Warren McCulloch與Walter Pitts提出並開發出首個模擬神經元模型,但直到1980年代,此技術才開始在資料科學領域廣泛應用。

如今,人工神經網路已經蓬勃發展,成為多個產業及先進AI系統的核心工具。它正是現代深度學習演算法的骨幹——近年來大多數AI突破皆與深度神經網路密不可分。

神經網路的結構與運作機制

人工神經網路的設計靈感來自生物大腦。人腦擁有數十億個神經元,彼此複雜連結並透過電信號處理資訊;類似地,人工神經網路由多個人工神經元(軟體單元)組成,彼此連結以共同完成特定任務。

每個人工神經元實際上是一個計算函數(稱為節點,或node),接收輸入信號,處理後產生輸出信號並傳遞給下一個神經元。這些神經元間的連結模擬了人腦中的突觸(synapse)。

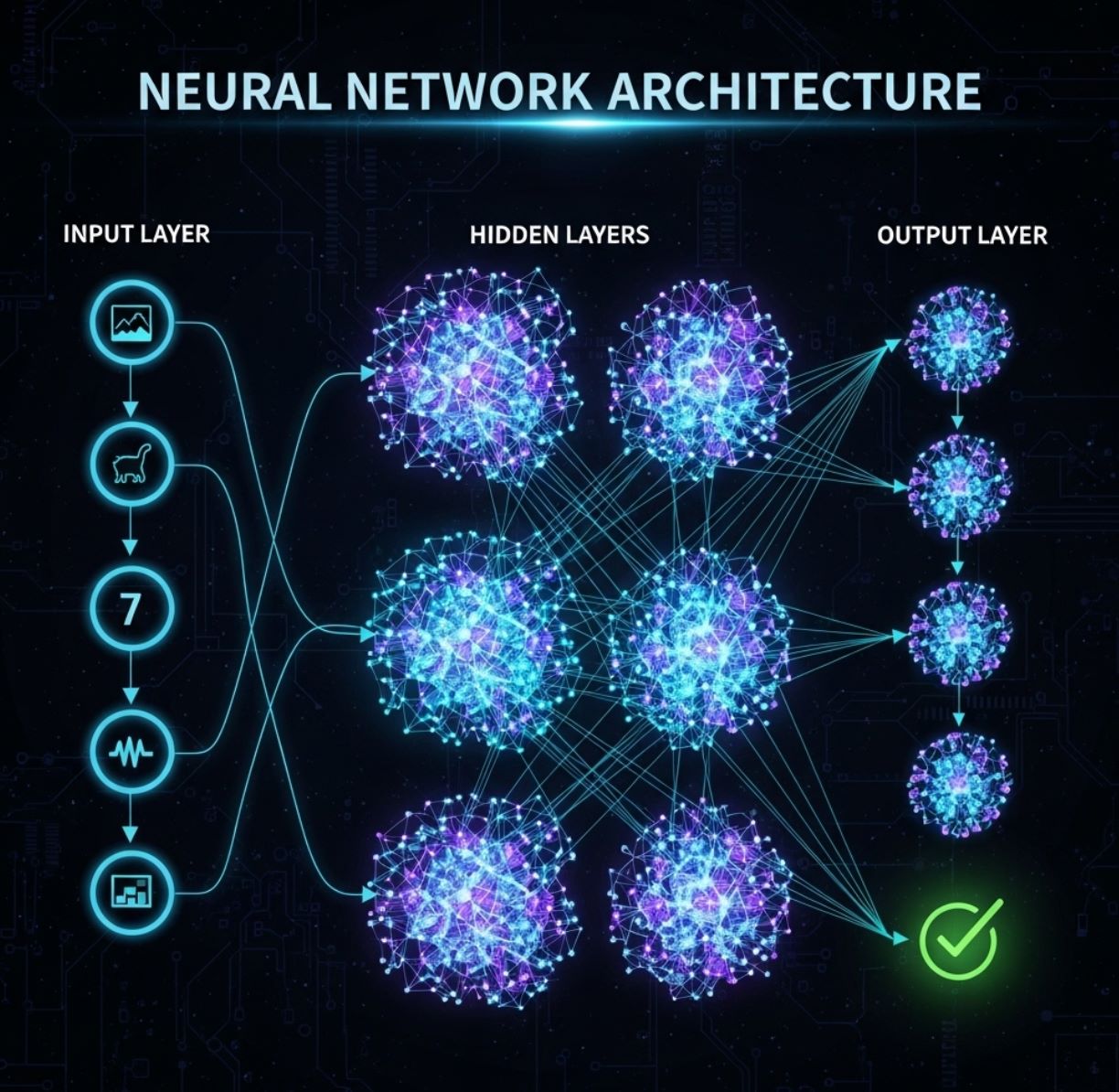

基本神經網路通常具有分層結構,包含三種主要層級:

- 輸入層:接收來自外界的資訊。輸入層的節點會對資料進行初步處理(例如標準化、簡單特徵提取),並將編碼後的信號傳遞至下一層。

- 隱藏層:接收來自輸入層(或前一隱藏層)的信號,進行更深入的特徵分析。神經網路可包含多個隱藏層(層數越多,網路越「深」)。每層隱藏層會從前一層輸出中抽取更複雜的特徵,並將結果傳遞至下一層。

- 輸出層:最後一層,產生整個網路處理後的結果。輸出層可包含一個或多個節點,視問題而定。例如,二元分類問題(是/否、有/無)只需一個節點輸出0或1;多類分類則會有多個節點,各自負責一類結果。

在處理過程中,每個神經元間的連結會被賦予一個權重(weight),代表信號的重要程度。同時,每個神經元會套用一個帶有閾值的激活函數:當輸入信號加權總和超過閾值時,神經元會「激活」(發出輸出信號);未達閾值則不發信號。

透過此機制,重要信號(高權重)得以在網路中傳遞,而噪音或弱信號則被抑制。

當神經網路擁有多個隱藏層(通常超過兩層)時,稱為深度神經網路(deep neural network),這是現今深度學習技術的基礎。深度網路擁有數百萬個參數(權重),能學習輸入與輸出間極為複雜的非線性關係。

然而,代價是需要大量的訓練資料與較長的計算時間,相較於傳統機器學習模型更為耗時。

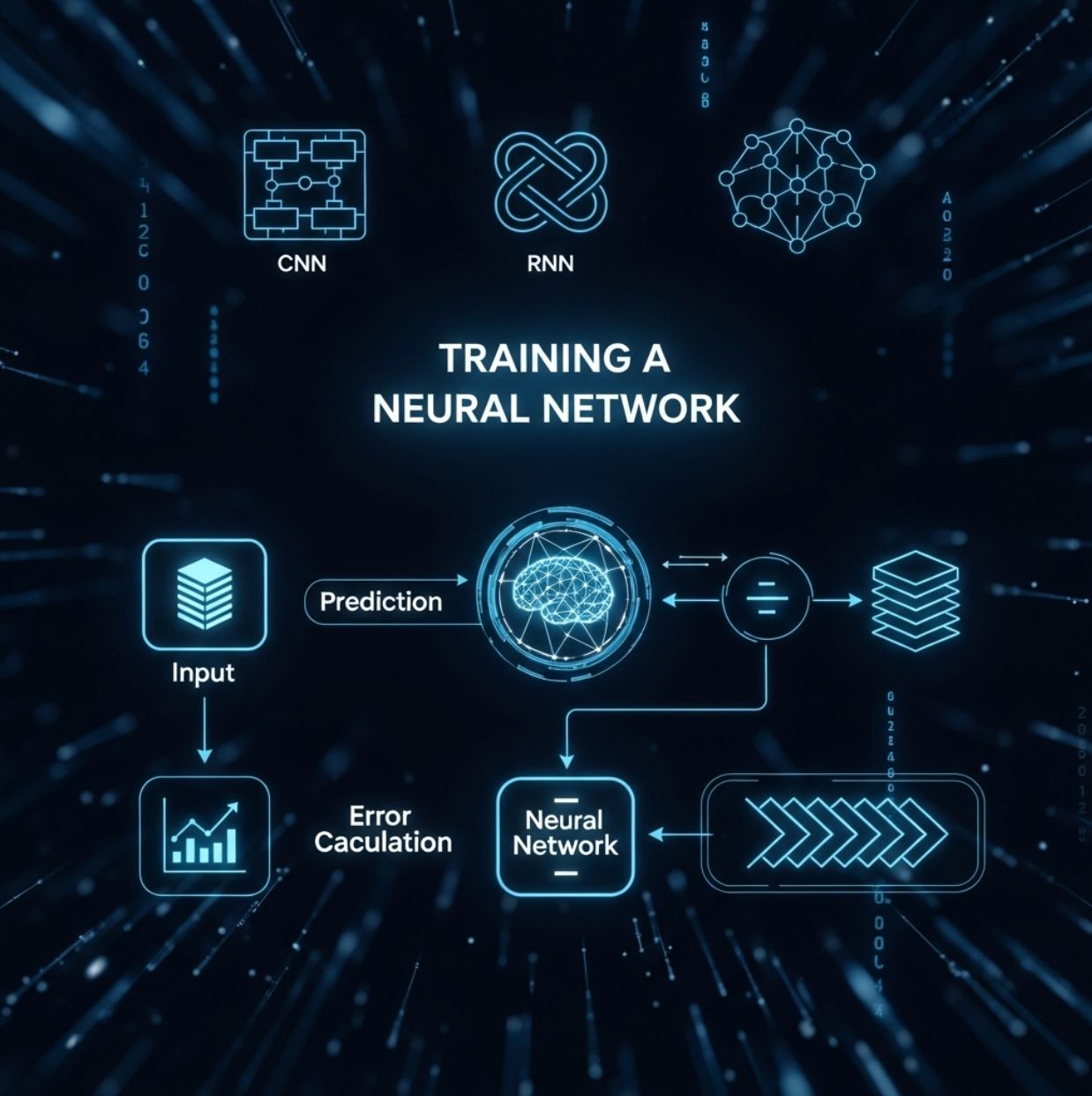

人工神經網路的訓練過程

神經網路並非透過固定規則硬編程,而是透過範例資料來學習如何解決任務。這個「教導」過程稱為訓練(training)。

在訓練期間,網路會接收大量輸入資料及對應的期望輸出,並自動調整內部參數。神經網路利用預測結果與實際期望結果的差異來調整權重,以提升效能。

換句話說,每次預測後,網路會將預測結果與正確答案比較,並調整連結權重,使下一次預測更精確。

其中一個常用的訓練演算法是反向傳播演算法(backpropagation)。此演算法透過迴圈反饋:信號先向前傳遞計算輸出,接著將預測輸出與正確輸出間的誤差反向傳回網路。

根據誤差,網路會更新權重——增加對正確預測有貢獻的連結權重,減少錯誤預測的連結權重。此過程重複數千、數百萬次,直到網路收斂,誤差降至可接受範圍內。

訓練完成後,神經網路能夠泛化知識:不僅「記住」訓練資料,還能將學到的模式應用於未見過的新資料。訓練方式多樣,包括監督式學習(有標記資料)、非監督式學習(無標記資料)及強化學習(獎懲機制),視具體任務而定。

總之,目標是讓網路學會資料背後的隱藏模型。訓練良好的人工神經網路成為強大工具,能快速且準確地分類、識別或預測資料——例如,Google的搜尋演算法就是一個著名的大型神經網路實例。

值得注意的是,已有多種神經網路架構被開發,以適應不同資料類型與任務需求。

常見架構包括:前饋神經網路(feedforward neural network,最簡單形式,信號單向從輸入傳至輸出)、循環神經網路(recurrent neural network, RNN,適合序列資料如文字或語音)、卷積神經網路(convolutional neural network, CNN,專門處理影像/影片資料)以及自編碼器(autoencoder,常用於資料壓縮與特徵學習)。

上述各種網路在結構與運作方式上略有差異,但皆遵循神經網路的共通原理:多個神經元連結並從資料中學習。

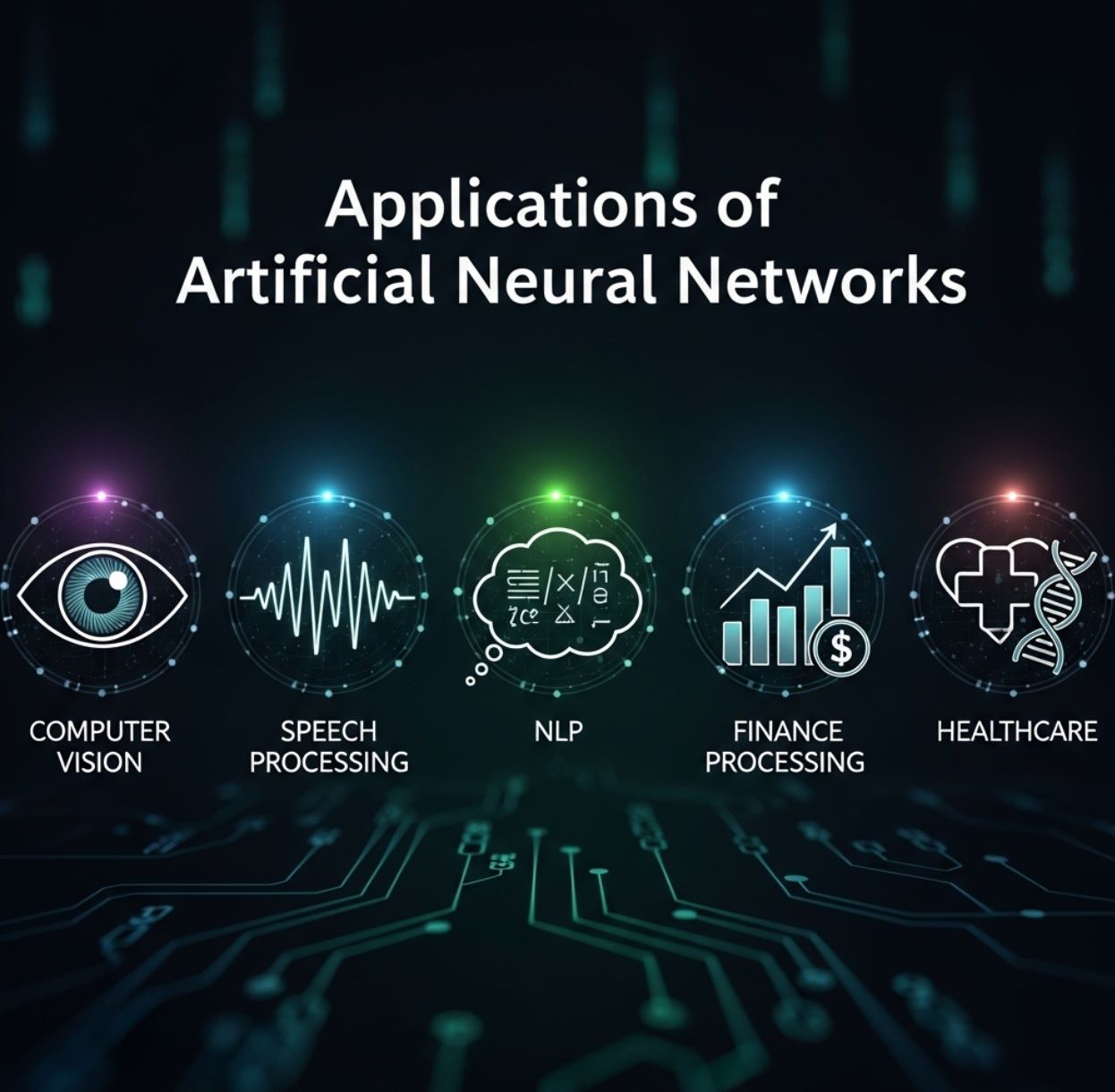

人工神經網路的實際應用

憑藉學習與處理複雜模型的能力,人工神經網路已廣泛應用於多個不同領域。以下是一些典型應用:

電腦視覺:

神經網路幫助電腦「看見」並理解影像與影片內容,類似人類。例如,在自駕車中,神經網路用於辨識交通標誌、行人、車輛等,透過攝影機影像進行判斷。

利用CNN模型,電腦能自動且越來越精確地分類影像中的物體(如臉部辨識、區分貓狗等)。

語音處理:

虛擬助理如Amazon Alexa、Google Assistant、Siri等,皆基於神經網路進行語音辨識,理解人類語言。此技術可將語音轉換成文字,啟動語音指令,甚至模仿聲音。

透過神經網路,電腦能分析聲音特徵(語調、語音)並理解內容,不論說話者的口音或語言差異。

自然語言處理(NLP):

在語言領域,神經網路用於分析與生成自然語言。應用包括機器翻譯、聊天機器人、自動問答系統及社群媒體上的情感分析,多數採用RNN或現代Transformer架構,能理解並回應人類語言。神經網路使電腦能學習語法、語意與語境,進而更自然地溝通。

金融與商業:

在金融領域,神經網路用於預測市場波動,如股票價格、匯率、利率等,基於龐大歷史資料。透過辨識資料中的模式,神經網路能協助預測未來趨勢並偵測詐欺(例如異常信用卡交易)。

許多銀行與保險公司也利用神經網路評估風險並做出決策(如貸款審核、投資組合管理),提升效率。

醫療與健康照護:

在醫療領域,神經網路協助醫師診斷與治療決策。典型例子是利用CNN分析醫學影像(X光、MRI、細胞影像),以偵測肉眼難以察覺的病徵。

此外,神經網路還用於預測疫情爆發、基因序列分析,或根據基因與病歷資料個人化治療方案。神經網路提升診斷的準確度與速度,促進醫療品質提升。

>>> 點擊了解更多:

可見,人工神經網路是現代AI多項突破的關鍵基礎。此技術使電腦能從資料中學習並自主做出智慧決策,僅需極少人為干預,因其能模擬輸入與輸出間複雜的非線性關係。

從影像與聲音分析,到語言理解與趨勢預測,神經網路開啟了前所未有的新可能。未來,隨著大數據與計算能力的提升,人工神經網路將持續演進,帶來更多突破性應用,助力塑造下一代智慧科技。

請持續關注INVIAI,獲取更多實用資訊!