製造業與工業中的人工智能

人工智能(AI)正透過優化生產、降低成本及提升效率,改變製造業與工業。從預測性維護和品質控制到供應鏈自動化,AI推動創新,打造更智能的工廠。

人工智能正迅速改變製造業,提升效率、改善品質,並實現更智能的生產。行業調查顯示約有 90% 的製造商 已經在使用某種形式的 AI,但許多人仍感覺落後於競爭對手。

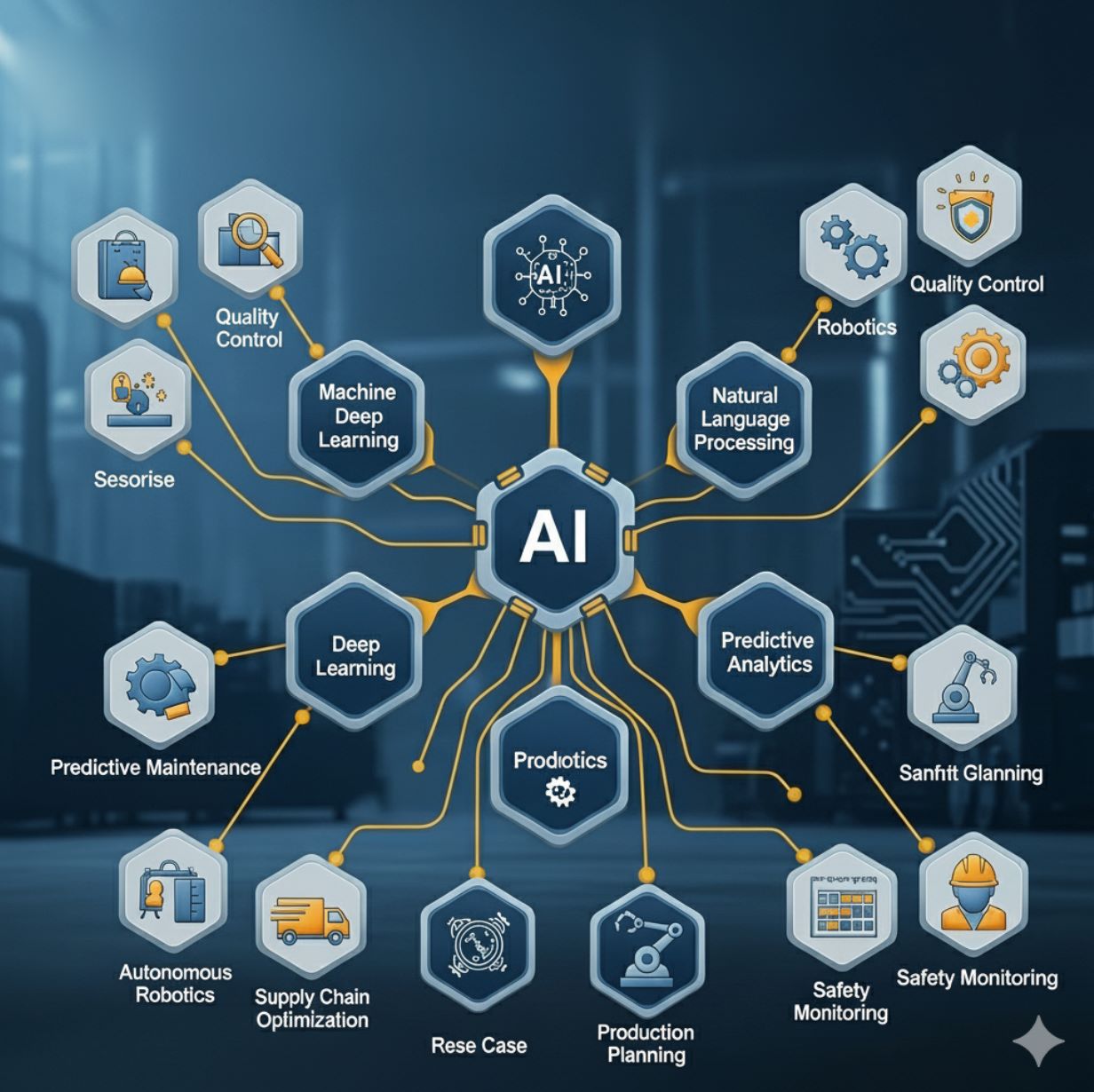

主要 AI 技術與應用案例

製造商運用多種 AI 技術來自動化及優化多個運營領域的生產:

預測性維護

AI 演算法分析機器感測器數據,預測設備故障。透過機器學習模型和數碼孿生,企業可主動安排維護。

- 大幅減少停機時間和維修成本

- 主要汽車製造商預測裝配線機械人故障

- 安排非高峰時段維修

電腦視覺品質控制

先進視覺系統即時檢查產品,速度和準確度遠超人工檢驗。

- 攝影機與 AI 比對零件與理想規格

- 即時標記異常

- 減少浪費和次品,且不影響生產速度

協作機械人(Cobots)

新一代 AI 驅動機械人可安全與人類共事,處理重複、精密或繁重工作。

- 電子製造商使用協作機械人放置微小元件

- 人類專注監控及創意解決問題

- 提升生產力與人體工學

數碼孿生與物聯網

機械或整廠的虛擬複製品可進行模擬和優化,無需中斷實際生產線。

- 實時物聯網感測器數據驅動孿生體

- 工程師模擬「假設」情境

- 優化佈局並預測結果

生成式設計與 AI 驅動產品開發

透過訓練材料、限制條件及過往設計數據,生成式 AI 工具可自動創建優化零件和原型。航空航天及汽車公司已用於輕量且強韌的零件設計。

- 自動生成優化零件設計

- 快速適應客戶偏好,實現大規模定制

- 縮短上市時間,且不影響生產

這些「智能工廠」系統利用連接設備和數據分析,使生產能即時自我調整。結果是高度靈活、高效的工廠,AI 持續監控運作,最大化產能並減少浪費,無需人工干預。

— IBM,智能製造研究

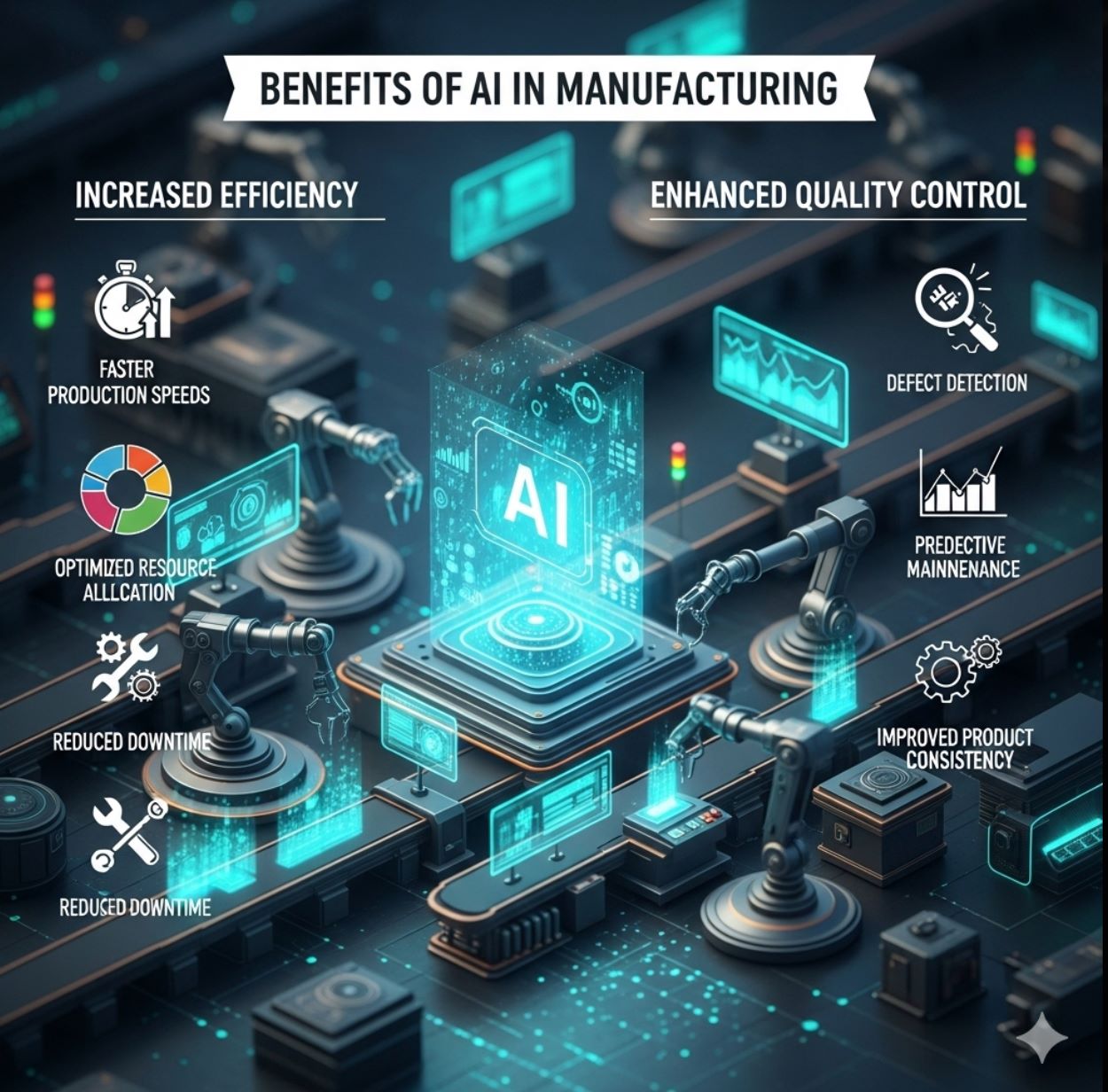

AI 在製造業的優勢

AI 在製造運營中帶來多重優勢,將傳統工廠轉型為智能、數據驅動的企業:

提升效率與生產力

減少停機與成本

提升品質與減少浪費

加快創新週期

強化供應鏈規劃

改善員工安全

挑戰與風險

在工業中採用 AI 面臨重大挑戰,製造商必須策略性應對:

數據質量與整合

AI 需要大量乾淨且相關的數據。製造商常有未設計為數據收集的舊設備,歷史數據可能孤立或不一致。

- 舊設備缺乏現代數據收集能力

- 歷史數據常孤立或不一致

- 許多工廠缺乏乾淨、結構化、應用特定數據

- 缺乏高質量數據,AI 模型可能不準確

網絡安全與運營風險

連接機器及部署 AI 增加網絡威脅風險。每個新感測器或軟件系統都可能成為攻擊面。

- 連接設備增加攻擊面

- 違規或惡意軟件可能癱瘓生產

- 實驗性 AI 模型在關鍵任務中可能不完全可靠

- 需強化安全投資與規範

技能與員工影響

懂得 AI 與工廠運作的工程師和數據科學家短缺,造成實施障礙。

- 缺乏具 AI 知識的製造工程師

- 員工因工作安全憂慮而抗拒

- 需大量再培訓計劃

- 變革管理需明確溝通

成本與標準

實施 AI 需大量前期投資,且行業標準尚不完善。

- 感測器、軟件及計算基礎設施成本高

- 對小型製造商尤為挑戰

- 缺乏行業驗證 AI 系統的標準

- 缺少透明、公平及安全的框架

主要障礙

- 舊設備整合

- 數據質量問題

- 技能短缺

- 高實施成本

- 網絡安全風險

策略方法

- 分階段實施與試點

- 投資數據基礎設施

- 員工培訓計劃

- 以投資回報為導向的部署

- 安全優先架構

未來趨勢與展望

工業中 AI 的發展曲線陡峭。專家預測結合其他技術,未來十年將重塑工廠:

生成式 AI + 數碼孿生

分析師預見生成式 AI 與數碼孿生模型融合,將革新製造,開啟設計、模擬及實時預測分析新時代。

- 由被動反應轉為主動優化

- 大幅提升效率與可持續性

- 增強韌性與適應力

工業 5.0 — 以人為本的製造

在工業 4.0 基礎上,歐盟的工業 5.0 概念強調可持續性與員工福祉並重生產力。

- 機械人處理繁重危險工作

- 人類創意仍為核心

- 循環及資源高效利用

- 終身學習與數碼技能培訓

邊緣 AI 與實時分析

隨著 5G 與邊緣運算成熟,更多 AI 處理將在工廠現場完成,而非雲端。

- 超低延遲控制系統

- 實時品質反饋

- 無需依賴雲端即可即時調整機器

協作機械人廣泛應用

協作機械人在汽車與電子外的更多行業快速增長。

- 擴展至食品加工與製藥

- 中小型工廠可負擔

- 智能化提升,能處理複雜任務

先進材料與 3D 打印

AI 將協助設計新材料並優化複雜零件的增材製造。

- 本地化生產能力

- 按需製造

- 減輕供應鏈壓力

可解釋性與倫理

製造商將投資於可解釋的 AI 系統,讓工程師能信任並驗證機器決策。

- 可視化 AI 決策工具

- 行業安全與公平指引

- 透明且可驗證的流程

研究顯示,早期投資 AI 的企業將顯著提升市場份額、收入及客戶滿意度。雖然全面轉型需時間與謹慎規劃,但方向明確:AI 將驅動下一代智能、可持續及具競爭力的製造業。

— 行業研究分析

製造業與工業中的頂尖 AI 工具

Siemens MindSphere

Insights Hub(前稱 MindSphere)是西門子基於雲端的工業物聯網(IIoT)解決方案,旨在連接工業資產,收集並語境化運營數據,從而產生可行的洞察,促進製造及運營改進。它使用戶及開發者能夠監控資產健康狀況、優化流程、預測質量問題,並在整個企業中嵌入自訂分析及儀表板。

IBM Maximo Application Suite

IBM Maximo Application Suite(MAS)是一個整合平台,將企業資產管理(EAM)、物聯網(IoT)監控、人工智能/分析及維護優化融合於一體。MAS 使組織能夠實時監控資產健康狀況、預測故障、優化維護計劃,並推動跨行業的運營效率提升。

Mech-Mind Robotics

Mech-Mind Robotics 是一家中國工業自動化公司,專注於整合 3D 視覺感測、AI 軟件及機械人控制,打造智能機械人系統。其產品組合包括工業 3D 攝影機(Mech-Eye)、視覺與 AI 演算法軟件(Mech-Vision、Mech-DLK)、機械人編程工具(Mech-Viz)及測量/檢測軟件(Mech-MSR)。Mech-Mind 的解決方案已在全球物流、汽車、金屬加工、消費電子等多個行業部署。

GE Digital

GE Digital 的資產效能管理(APM)是一套全面的軟件套件,旨在協助工業組織最大化資產可靠性、降低運營風險及減少維護成本。基於模組化架構,GE APM 允許組織部署單一 APM 應用程式或將多個應用程式整合成企業級解決方案。透過先進分析、數碼孿生及風險導向的資產策略,支援預測性維護及數據驅動的決策制定。

No comments yet. Be the first to comment!