什麼是機器學習?

機器學習(Machine Learning,簡稱ML)是人工智能(AI)的一個分支,讓電腦能從數據中學習,並隨時間提升處理能力,而無需詳細編程。換句話說,機器學習幫助電腦從經驗中「自我學習」,逐步提高預測的準確度,類似人類從現實中學習的方式。

什麼是機器學習?機器學習的方法原理及應用是什麼?讓我們與 INVIAI 一起在下方內容中詳細了解吧!

什麼是機器學習...?

機器學習(ML,也稱為學習機器)是人工智能(AI)的一個分支,專注於讓電腦模擬人類學習方式,自動執行任務並通過從數據中積累經驗來提升效能。簡單來說,這是一個讓電腦能自我學習而無需明確編程的研究領域,這一定義源自1950年代專家Arthur Samuel的經典說法。至今此定義依然有效:我們不需編寫所有具體指令,而是提供數據讓機器自行推導規律,並隨時間逐步優化結果。

如今,機器學習已廣泛應用於日常生活中。我們每天使用的許多線上服務——從網絡搜尋工具、垃圾郵件過濾器、電影/產品推薦系統,到銀行的異常交易檢測軟件——都由機器學習算法驅動。

這項技術也出現在許多手機應用中,例如語音識別功能,讓虛擬助理能理解你的語音指令。憑藉自我學習和改進的能力,機器學習正成為現代AI系統的基石。事實上,過去5至10年AI的多數進展都與機器學習密不可分,甚至有人將AI與ML視為幾乎同義。

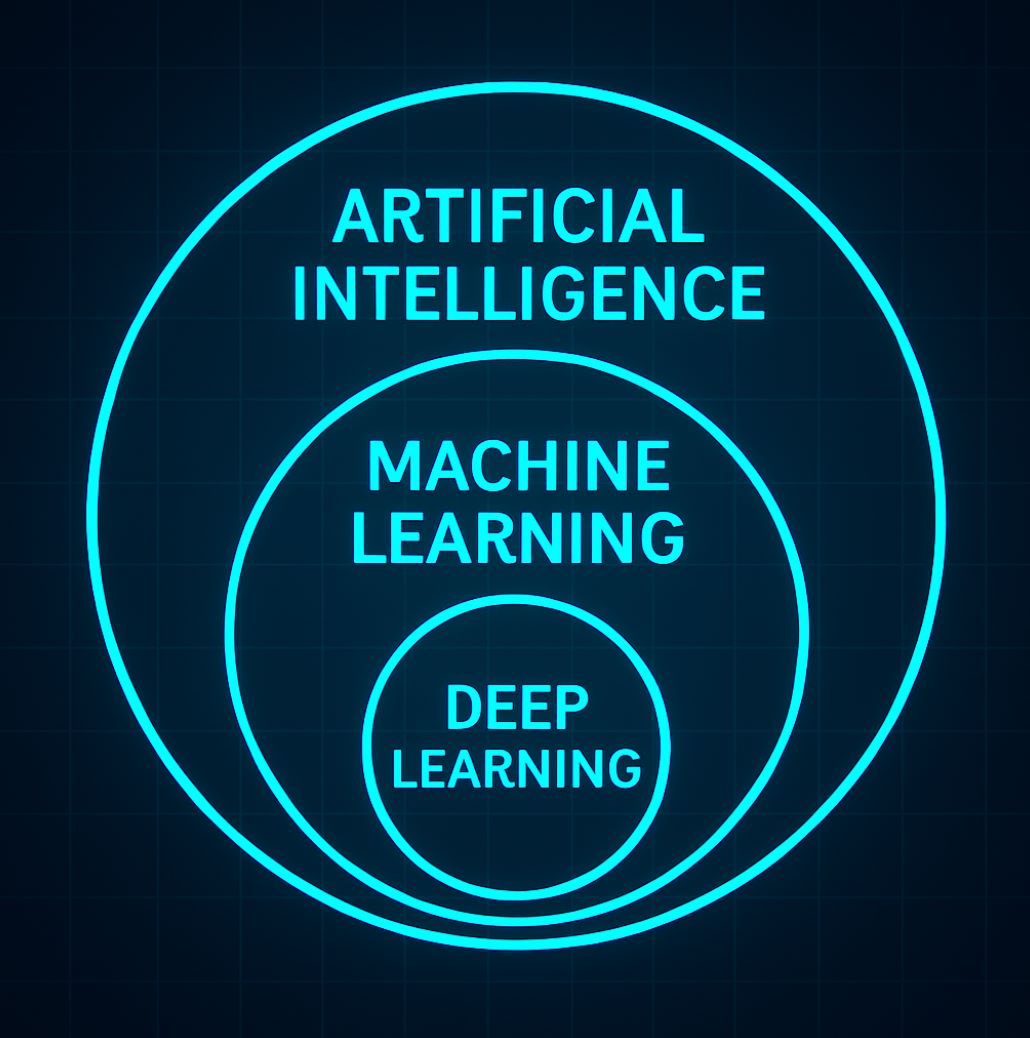

機器學習、人工智能與深度學習之間的關係

人工智能(AI)是一個廣泛的概念,涵蓋所有幫助機器執行類似人類「智能」行為的技術。機器學習是實現AI的一種方法,通過讓機器從數據中自我學習,而非逐步編程。在AI生態系統中,ML扮演著重要角色,許多AI系統實際上是基於機器學習模型構建的。

深度學習(Deep Learning)是機器學習的一個特殊子領域。深度學習利用多層人工神經網絡(deep neural networks)自動從大量數據中提取特徵,幾乎不需人工干預。憑藉多層結構,深度學習算法能處理龐大數據(如圖像、音頻、文本),並自動學習重要特徵以進行分類或預測,無需程序員預先定義特徵。這減少了「教導」機器的工作量,並充分利用大規模數據來訓練模型。

相反,傳統機器學習算法(不使用深度學習)通常依賴人工設計輸入特徵,且需要結構化數據以達到良好效果。可以想像,若AI是廣泛的智能技術集合,機器學習是AI的子集,而深度學習則是機器學習的子集,專注於深層神經網絡模型。

(備註:機器人與機器學習是兩個不同領域。機器人涉及硬件與自動機械,而ML主要是軟件算法。然而,現代機器人可整合ML技術,使其更「智能」,例如自動駕駛機器人利用機器學習學習移動方式。)

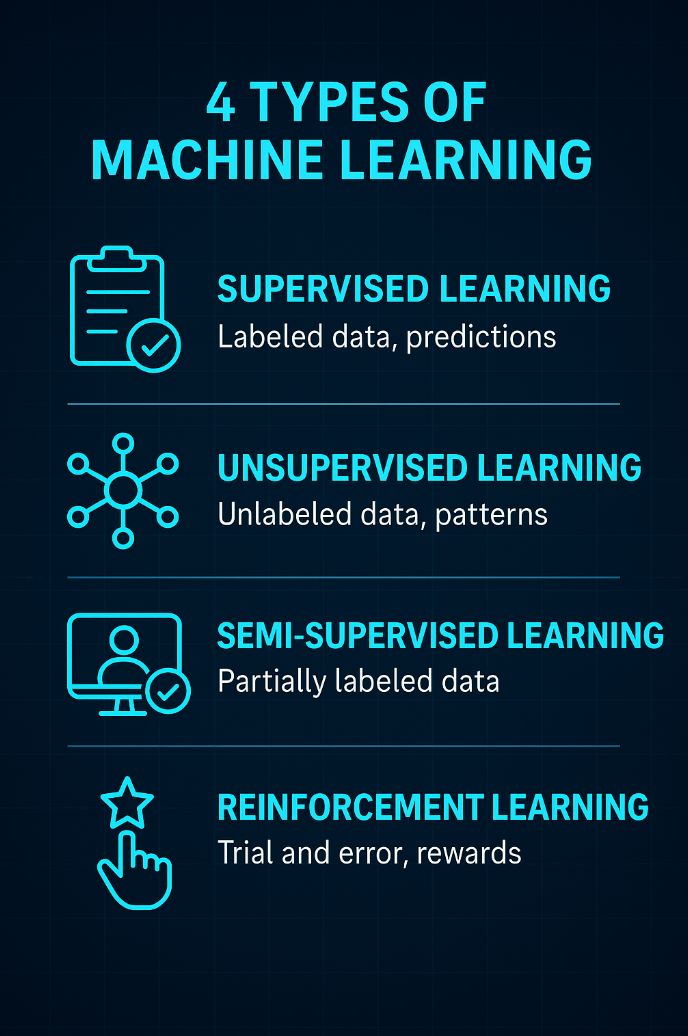

機器學習的類型

機器學習包含多種方法和算法,但基本上可根據系統從數據學習的方式分為四種主要類型:

監督式學習(Supervised Learning)

監督式學習是通過使用已標註的數據來訓練模型。這意味著輸入數據已知預期結果,幫助算法通過具體範例學習。模型會調整內部參數,使輸出預測與已有標籤相符。例如,若提供大量已標註為「狗」或「貓」的圖片,模型將學習如何準確區分狗與非狗的圖片。監督式學習是目前最常見的機器學習類型,廣泛應用於手寫字識別、垃圾郵件分類及房價預測等問題。

非監督式學習(Unsupervised Learning)

在非監督式學習中,輸入數據沒有標籤。算法會自動尋找數據中的模式和隱藏結構,無需事先指導。目標是讓機器發現人類尚未知曉的數據群組或潛在規律。例如,一個非監督學習程序可以分析線上購物數據,自動將顧客分群,形成購物行為相似的群組。

這種分群結果幫助企業理解不同的客戶細分,即使之前沒有具體的「客戶類型」標籤。非監督式學習常用於數據探索分析、降維(dimensionality reduction)及推薦系統等領域。

半監督學習(Semi-supervised Learning)

半監督學習結合了有標籤和無標籤數據進行訓練。通常,我們只有少量已標註數據,其餘大部分數據未標註。半監督算法會利用這些少量標註數據來指導對大量未標註數據的分類和特徵提取。這種方法充分利用龐大的未標註數據,同時減少人工標註的工作量。

半監督學習特別適合標註數據難以獲取或成本高昂的情況,能提升準確度,優於純非監督學習。

強化學習(Reinforcement Learning)

強化學習是一種算法通過與環境互動,根據獎勵或懲罰機制自我學習的方法。與監督學習不同,模型不會事先獲得標準的數據-答案對,而是通過嘗試不同動作並根據行為成功程度獲得反饋(獎勵或懲罰)。

隨著時間推移,帶來良好結果的行為會被強化,幫助模型逐步學會最佳策略以達成設定的目標。強化學習常用於訓練AI玩遊戲、控制機器人或教導自駕車。

例如,模型可通過自我對弈學習下棋,贏得比賽時獲得積分。著名案例是IBM Watson,它利用強化學習算法學習何時回答問題及下注策略,最終贏得2011年《危險邊緣》(Jeopardy!)問答比賽。

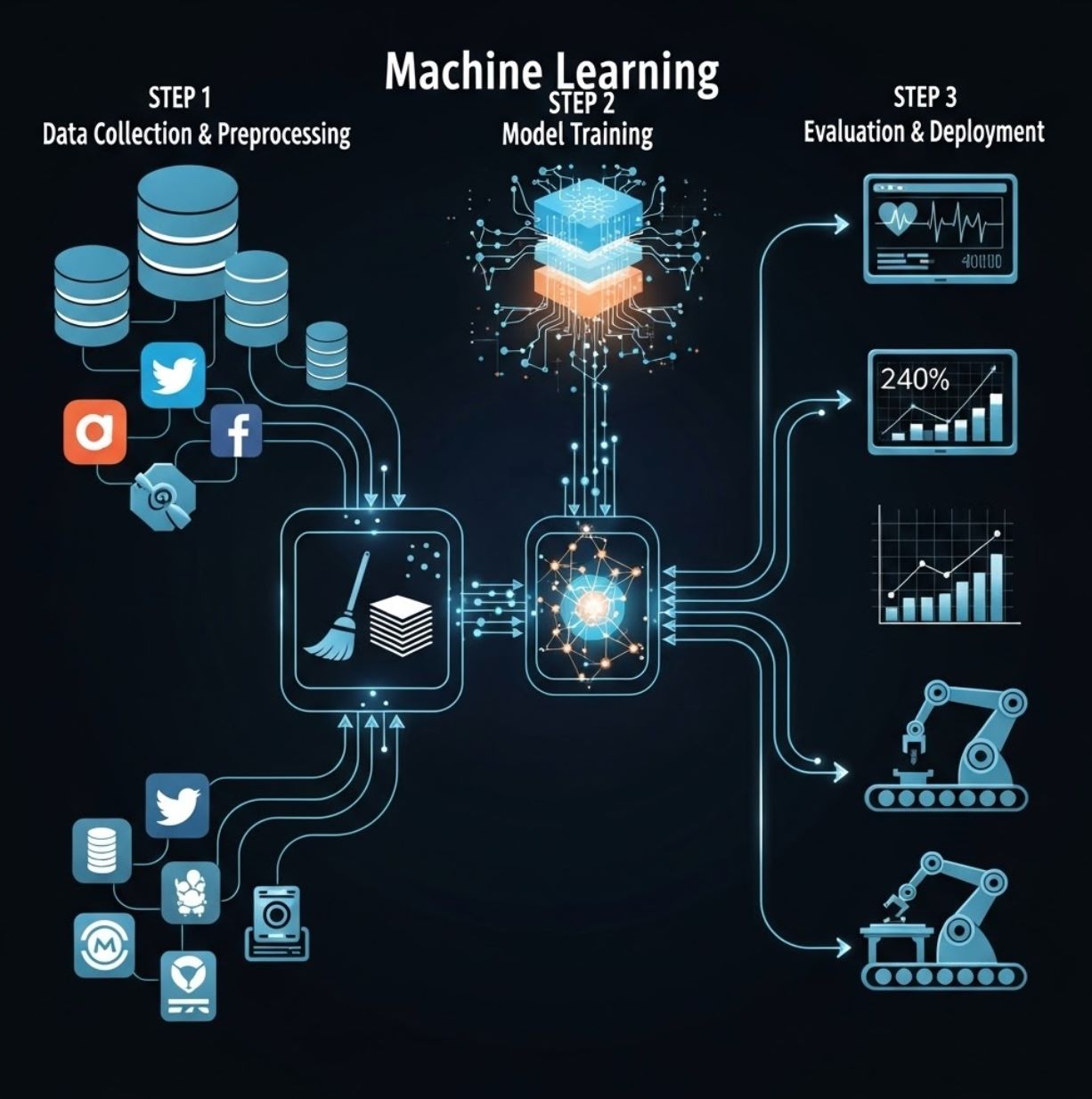

機器學習的運作原理

機器學習基於數據運作。首先,系統需收集大量來自多種來源(感測器、交易系統、社交網絡、開放數據庫等)的多樣化數據。數據質量至關重要:若數據雜訊多、缺失或不具代表性,模型可能學習錯誤,導致結果不準確。

例如,數據越乾淨且具代表性,模型學習效果越好,但數據必須經過預處理(清洗、標準化等)以便訓練使用。

- 數據收集與預處理:首先確定輸入數據並從可靠來源收集。接著,對數據進行清洗,剔除錯誤、補充缺失值或標準化輸入信息。這一步耗時但對模型最終準確度影響重大。

- 選擇算法與訓練模型:根據數據類型和目標(分類或預測),選擇合適算法(如線性回歸、決策樹、神經網絡等)。經過處理的訓練數據輸入模型,通過優化損失函數進行學習。訓練過程調整模型參數以減少訓練數據上的預測誤差。

- 評估與部署:訓練完成後,使用新數據(測試集)評估模型質量。常用指標包括準確率(accuracy)、精確率(Precision)、召回率(Recall)及F1分數,視問題類型而定。若結果達標,模型將部署於實際應用或服務中,否則可調整數據或算法重新訓練。

機器學習的實際應用

機器學習正被廣泛應用於各種場景,從日常便利工具到高科技領域。以下是一些典型應用範例:

-

生成式AI(Generative AI):這是利用機器學習技術根據用戶輸入自動創造新內容(文本、圖片、影片、源碼等)的技術。生成式AI模型(如大型語言模型)從海量數據中學習,理解需求並自動生成合適內容。例如:ChatGPT是著名的生成式AI應用,能根據用戶指令回答問題或撰寫文本。

-

語音識別:機器學習幫助電腦理解人類語音並轉換成文字。這項語音識別技術通常結合自然語言處理模型,實現語音識別與轉錄。實際應用包括手機上的虛擬助理(如Siri、Google Assistant)執行語音命令,或語音輸入功能提升用戶與設備的互動便利性。

-

聊天機器人與客戶服務:許多網站和社交平台上的聊天機器人配備機器學習,能自動回答常見問題(FAQ)、提供產品諮詢並全天候與客戶互動。借助ML,聊天機器人能理解用戶意圖並給出合適回應,甚至從每次對話中學習,不斷提升服務質量。這幫助企業節省人力,同時提升客戶體驗(如電商平台的虛擬助理即時推薦產品並解答疑問)。

-

電腦視覺(Computer Vision):這是機器學習幫助電腦「看見」並理解圖像或影片內容的領域。電腦視覺算法通常使用卷積神經網絡(CNN)來識別圖像特徵,從而檢測物體、分類或識別模式。應用範圍廣泛:從社交媒體自動標籤照片、手機面部識別,到醫療影像診斷(如X光腫瘤檢測)及自動駕駛汽車(識別行人、交通標誌)等。

-

推薦系統:這些是利用機器學習分析用戶行為的算法,為用戶提供個性化推薦。例如,根據觀看或購買歷史,推薦系統會推薦可能感興趣的電影或商品。電商平台和串流服務(Netflix、Spotify等)均利用ML來個人化內容展示,提升用戶體驗並促進銷售。

-

詐騙偵測:在金融與銀行領域,機器學習用於快速識別詐騙或異常交易。機器學習模型可在已知詐騙交易數據上訓練(監督學習),以辨識詐騙特徵。同時結合異常檢測技術,系統能警示偏離正常行為的交易,供進一步審查。借助ML,銀行與信用卡公司能及時發現詐騙,減少損失與風險,保障客戶安全。

(此外,ML還有許多其他應用,如工廠自動化控制(機器人技術)、供應鏈分析、天氣預報、生物基因數據分析等。ML的發展正為各行各業帶來嶄新可能。)

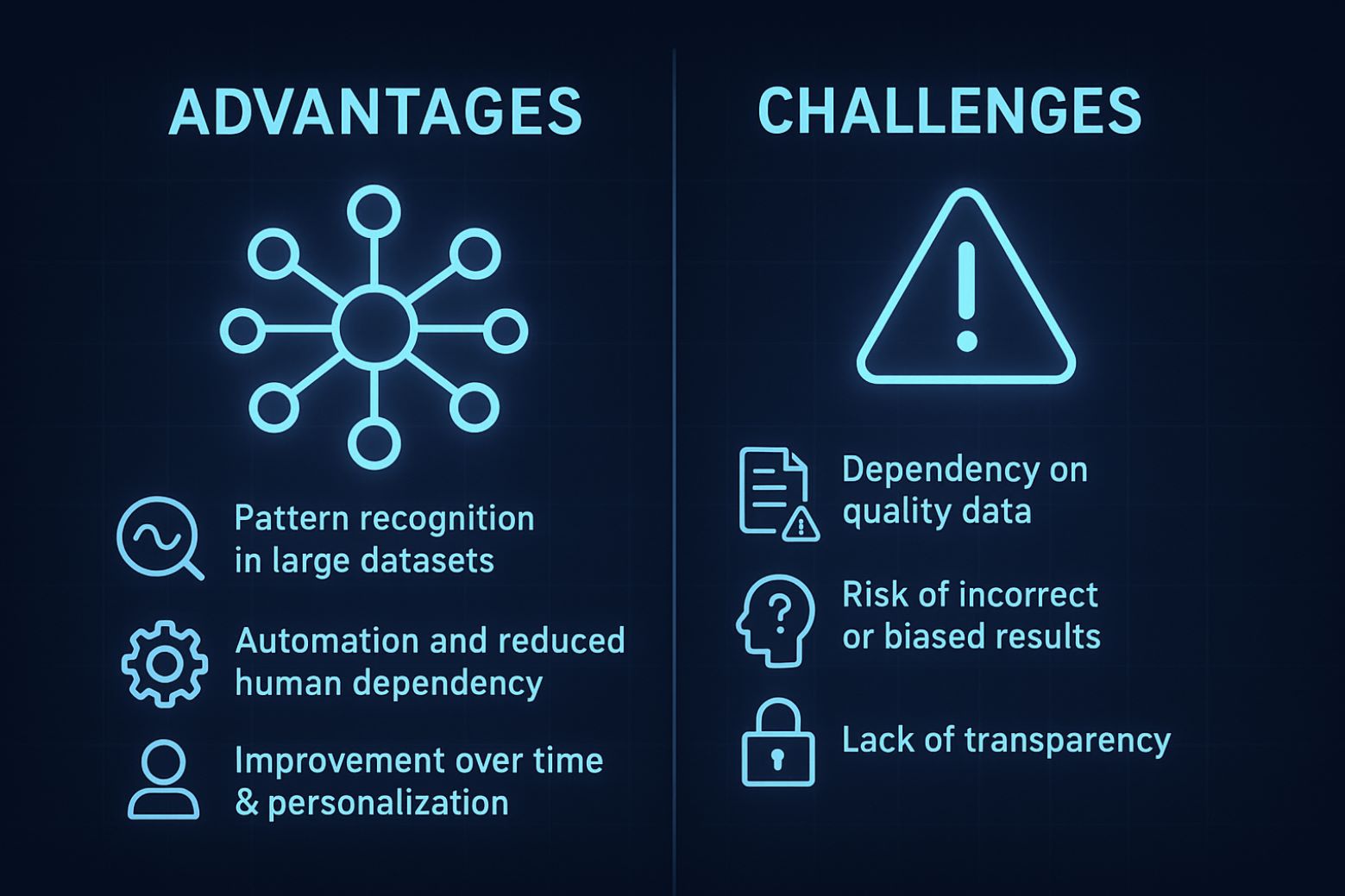

機器學習的優勢與限制

與其他技術一樣,機器學習有其顯著優勢,但也存在一定的限制。了解這些有助於我們有效應用ML並避免潛在風險。

優勢

-

從大數據中發現模式:ML能識別龐大數據中的隱藏模式和趨勢,這些往往是人類難以察覺的。企業因此能挖掘「大數據」資訊,做出更精準決策。

-

自動化並減少對人工依賴:ML系統能自我學習並優化分析算法,幾乎不需人工干預。只需提供輸入數據,模型便能自動組裝與調整內部參數以達最佳結果。這使得複雜任務(如分類、預測)能持續自動化,無需為每種情況手動編程。

-

隨時間改進與個性化體驗:與傳統軟件(性能固定)不同,機器學習模型隨著更多數據輸入,準確度不斷提升。每次訓練後,模型都能累積經驗,預測更精準。這使得ML系統能根據用戶特性量身定制內容,如推薦更合口味的影片,並隨時間提升用戶體驗。

限制

-

依賴高質量數據:ML模型需要大量準確、多樣且無偏的訓練數據。若數據質量不佳,結果會大打折扣(即「垃圾進,垃圾出」原則)。此外,收集與處理龐大數據需強大存儲與計算資源,可能增加成本與運營負擔。

-

學習錯誤或偏差風險:若訓練數據不足或不具代表性,ML模型可能產生數學上看似合理但實際錯誤的規律。這會導致模型做出偏差或誤導性預測,對基於結果的決策造成負面影響。因此,需謹慎驗證ML結果的可靠性,尤其在數據有限時。

-

缺乏透明度:許多複雜ML模型(尤其是深度學習)如同「黑盒子」,難以解釋模型為何做出特定預測。例如,擁有數百萬參數的深度神經網絡雖準確,但我們難以理解哪些特徵驅動決策。這種缺乏可解釋性在金融、醫療等需結果可解釋性的領域造成挑戰。相對地,一些較簡單模型(如決策樹)則較易檢驗與驗證,因為其決策邏輯可追蹤——這是深度神經網絡無法比擬的優勢。

>>> 點擊了解:

差異比較: AI、機器學習與深度學習

總結來說,機器學習(Machine Learning)是大數據時代的核心技術。它讓電腦能自我學習並隨時間提升預測能力,無需逐步詳細編程。因而,ML已廣泛應用於生活與工業領域,從智能虛擬助理到先進自動化系統。

如前所述,「機器學習正是幫助人類充分挖掘數據價值的工具」,為未來智能技術應用開啟更多可能。