醫療與健康照護中的人工智慧

人工智慧(AI)正在革新醫療與健康照護,提升診斷準確度、改善病患照護品質,並優化醫療運作流程。從預測分析到個人化治療計畫,AI正推動醫療產業的創新與效率提升。

人工智慧(AI)正迅速改變全球醫療與健康照護領域。全球約有45億人無法獲得基本醫療服務,且預計到2030年將缺少1100萬名醫療人員,AI提供了提升效率、擴大服務範圍及縮短照護差距的工具。

根據世界經濟論壇(WEF)指出,「AI數位健康解決方案具備提升效率、降低成本及改善全球健康成果的潛力」。

實務上,AI驅動的軟體在某些診斷任務中已超越人類。例如,一套訓練於中風患者影像的AI,其辨識及判斷腦中風時間的準確度是專家臨床醫師的兩倍。

在急診照護中,AI可協助分診:英國一項研究顯示,AI模型在80%的救護車案例中正確預測需送醫的病患。而在放射科領域,AI工具能偵測醫師常忽略的骨折或病灶——英國國家醫療技術評估機構(NICE)認為AI胸部X光篩檢安全且節省成本,且一套AI系統偵測的癲癇腦部病灶比放射科醫師多出64%。

AI已能比人類更快地閱讀醫療影像(如電腦斷層掃描與X光)。AI工具能在數分鐘內發現異常——從中風掃描到骨折——協助醫師更快速且精準地診斷。

例如,一套訓練於數千張掃描影像的AI能精確定位微小腦部病灶並預測中風發作時間,這對及時治療至關重要。

同樣地,像是尋找骨折這類簡單的影像任務非常適合AI:急診醫師可能漏診高達10%的骨折,但AI審查能及早標示。作為「第二雙眼睛」,AI有助避免漏診與不必要的檢查,可能改善治療結果並降低成本。

AI也在強化臨床決策支援與病患管理。先進演算法能分析病患資料以指導照護。

例如,新的AI模型能在症狀出現前數年偵測疾病特徵(如阿茲海默症或腎臟病)。

臨床聊天機器人與語言模型正成為數位助理:雖然一般大型語言模型(如ChatGPT或Gemini)常給出不可靠的醫療建議,結合大型語言模型與醫療資料庫的專門系統(所謂的檢索增強生成)在美國近期研究中有58%的臨床問題得到有用回答。

數位病患平台也是成長快速的領域。例如Huma平台利用AI驅動的監測與分診,降低了30%的住院再入院率,並將臨床醫師審查時間縮短多達40%。

遠端監測裝置(如穿戴式設備與智慧應用程式)利用AI持續追蹤生命徵象——即時預測心律異常或血氧濃度——提供醫師及早介入的數據。

在行政與營運工作上,AI減輕了工作負擔。主要科技公司現提供醫療領域的「AI副駕駛」:微軟的Dragon Medical One能聆聽醫病諮詢並自動生成就診紀錄,谷歌等公司則有編碼、帳單與報告生成工具。

在德國,一個名為Elea的AI平台將實驗室檢測時間從數週縮短至數小時,協助醫院提升效率。這些AI助手讓醫師與護理人員擺脫繁瑣文書工作,能服務更多病患。

調查顯示醫師已在日常文書與翻譯服務中使用AI:2024年美國醫師協會調查中,66%的醫師表示使用AI工具(2023年為38%),用於病歷記錄、編碼、照護計畫甚至初步診斷。

病患也開始與AI互動,例如AI驅動的症狀檢查工具能進行基本分診,但僅約29%的人信任這類工具的醫療建議。

醫療研究、藥物開發與基因組學中的人工智慧

在臨床之外,AI正在重塑醫療研究與藥物開發。AI透過預測分子行為加速藥物發現,節省多年實驗室工作。(例如DeepMind的AlphaFold準確預測了數百萬蛋白質結構,助力目標發現。)基因組學與個人化醫療也受益:AI能分析龐大基因資料,為個別病患量身訂做治療方案。

在腫瘤學領域,梅奧診所研究人員利用AI分析影像(如電腦斷層掃描),能在臨床診斷前16個月預測胰臟癌,有望為存活率極低的疾病帶來更早介入機會。

機器學習等技術也提升流行病學:利用AI分析咳嗽聲音(如谷歌與印度合作的案例)能更低成本診斷結核病,促進全球健康,特別是在專家資源有限地區。

全球健康與傳統醫學

AI的影響遍及全球。在資源匱乏地區,智慧型手機AI能彌補照護缺口:例如,一款AI驅動的心電圖應用能標示心臟病風險,即使心臟科醫師稀缺。

AI也支持傳統與輔助醫學:世界衛生組織(WHO)與國際電信聯盟(ITU)最新報告指出,AI工具能編目原住民療法,並將草藥成分與現代疾病匹配,同時尊重文化知識。

印度已推出AI驅動的阿育吠陀經典數位圖書館,迦納與韓國的計畫則利用AI分類藥用植物。這些努力是WHO議程的一部分,旨在讓傳統醫學在全球更易取得,且不剝削當地社群。

整體而言,AI被視為實現普及健康覆蓋(聯合國2030年目標)的一種途徑,能將服務延伸至偏遠或弱勢地區。

人工智慧在醫療的優勢

AI在醫療上的主要優勢包括:

- 更快速且精準的診斷:AI能大規模處理影像與資料,常能發現人類忽略的細節。

- 個人化照護:演算法可根據病患資料(基因、病史、生活習慣)量身訂做治療計畫。

- 效率提升:自動化文書與例行工作減輕醫護人員負擔。(WEF報告指出數位平台顯著降低醫療提供者工作量。)

- 成本節省:麥肯錫估計廣泛使用AI可透過提升生產力與預防措施,每年節省數千億美元。病患也能享有更佳健康成果與更低醫療費用。

- 擴大醫療可及性:AI驅動的遠距醫療與應用程式讓偏鄉或貧困地區民眾無需長途跋涉,即可接受專業篩檢與監測。

這些優勢也反映在調查中:許多醫師表示AI協助病歷記錄、診斷與溝通。

正如世界衛生組織報告所言,「AI對提升全球醫療與健康照護的提供具有巨大潛力」。

挑戰、風險與倫理

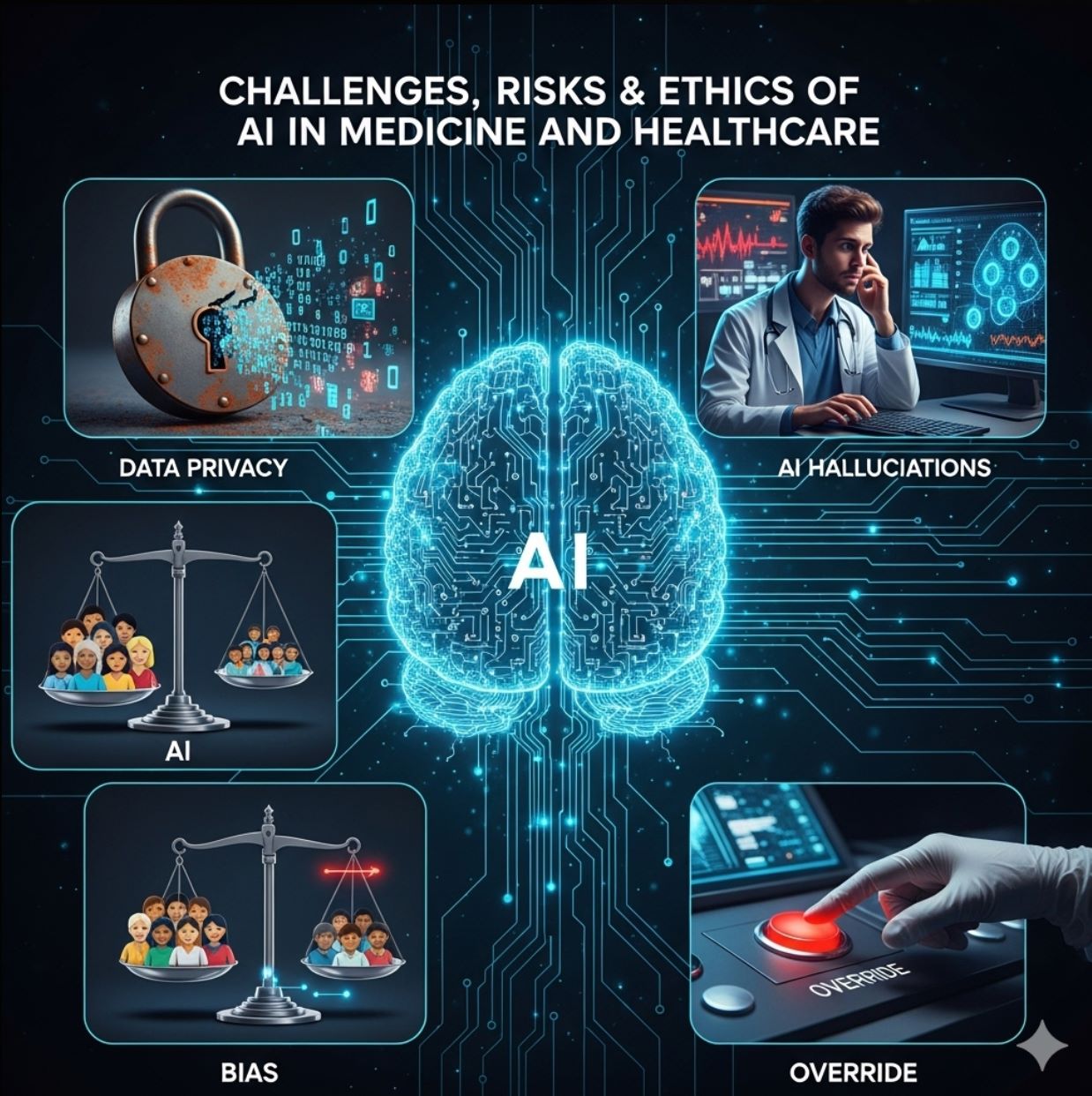

儘管前景看好,AI在醫療領域仍面臨嚴峻挑戰。資料隱私與安全至關重要:健康資料極為敏感,若去識別化不當,可能危及病患隱私。

AI模型的偏見是主要問題。若演算法訓練資料缺乏多元性(例如多數來自高收入國家病患),可能導致對其他族群表現不佳。

世界衛生組織分析指出,在富裕國家訓練的系統可能在中低收入地區失效,因此AI必須包容設計。醫師信任與教育也很重要:若未妥善培訓即快速部署AI,可能導致誤用或錯誤。

牛津大學倫理學家警告,使用者必須「理解並知道如何減輕」AI的限制。

此外,AI系統(尤其是大型語言模型)可能會幻覺——編造聽起來合理但錯誤的醫療資訊。例如,一項研究發現OpenAI的Whisper轉錄工具偶爾會捏造細節,且熱門大型語言模型常無法提供完全有證據支持的醫療答案。

倫理指導原則強調,人類必須掌控照護決策(知情同意、監督、問責)。WHO的指導方針列出AI健康工具的六大原則:保障病患自主權、確保福祉與安全、要求透明度與可解釋性、維持問責制、促進公平,以及推動永續性。

簡言之,AI應輔助而非取代醫師,且必須受到規範,確保利益普及且不造成新傷害。

法規與治理

全球監管機構已開始介入。美國食品藥物管理局(FDA)已透過現有管道快速審核超過1,000項AI醫療裝置。

2025年1月,FDA發布了涵蓋設計至上市後監控全生命周期的AI/機器學習醫療軟體綜合草案指導方針。

該指導明確涵蓋透明度與偏見,並敦促開發者規劃持續更新與風險管理。FDA也在擬定AI在藥物開發中的使用規範,並徵求公眾對生成式AI的意見。

歐洲新頒布的AI法案(2024年生效)將醫療AI系統列為「高風險」,要求嚴格的測試、文件與人類監督。

英國藥品與醫療產品管理局(MHRA)則依現行醫療器材法規監管AI醫療裝置。

專業團體與政府強調教育:臨床醫師需掌握新數位技能,病患也需了解AI適用時機。

正如WHO秘書長譚德塞所言,AI若善用可「改善數百萬人的健康」,但「也可能被濫用並造成傷害」。

因此,國際組織呼籲設置安全防護措施,確保所有AI工具安全、具證據基礎且公平。

未來展望

展望未來,AI在醫療的角色將持續擴大。生成式AI(如先進大型語言模型)預計將驅動更多面向病患的應用與決策輔助,只要準確度持續提升。

與電子健康紀錄及基因組學整合,將創造更個人化的照護。

機器人與AI輔助手術將成為高科技醫院的常態。穿戴式感測器結合AI演算法將持續監控健康指標,提前警示病患與醫師,避免緊急狀況發生。

全球倡議(如世界經濟論壇的AI治理聯盟)致力於跨國協調負責任的AI發展。

關鍵在於AI與人類的合作夥伴關係。結合AI的速度與臨床專業知識,能「加速診斷與治療」,研究人員如是說。

專家常強調,AI應是醫療的「盟友,而非阻礙」。

帶著審慎樂觀,醫療系統正開始擁抱AI,以實現更廣泛且更優質的健康照護——從智慧診斷、優化診所流程,到治療突破與全球健康公平。

>>> 您可能感興趣的內容: