製造與工業中的人工智慧

人工智慧(AI)正在改變製造與工業領域,透過優化生產、降低成本並提升效率。從預測性維護與品質管控到供應鏈自動化,AI正推動創新,打造更智慧的工廠。

人工智慧正迅速改變製造業,提升效率、改善品質並實現更智慧的生產。產業調查顯示約有90%的製造商已經在使用某種形式的AI,但許多人仍感覺落後於競爭對手。

全球預測一致認為製造業中的AI正蓬勃發展:一份報告預計市場將在2028年達到約208億美元(年複合成長率約45%至57%),因企業持續投資自動化、預測分析與智慧工廠。

根據世界經濟論壇,89%的高階主管認為AI是實現成長的關鍵,使得AI的採用成為保持競爭力的必要條件。

AI承諾將徹底改變生產、供應鏈與產品設計,但同時也帶來資料、安全與人力技能的挑戰。本文邀請您與INVIAI一同探討AI及相關技術如何重塑現代工業。

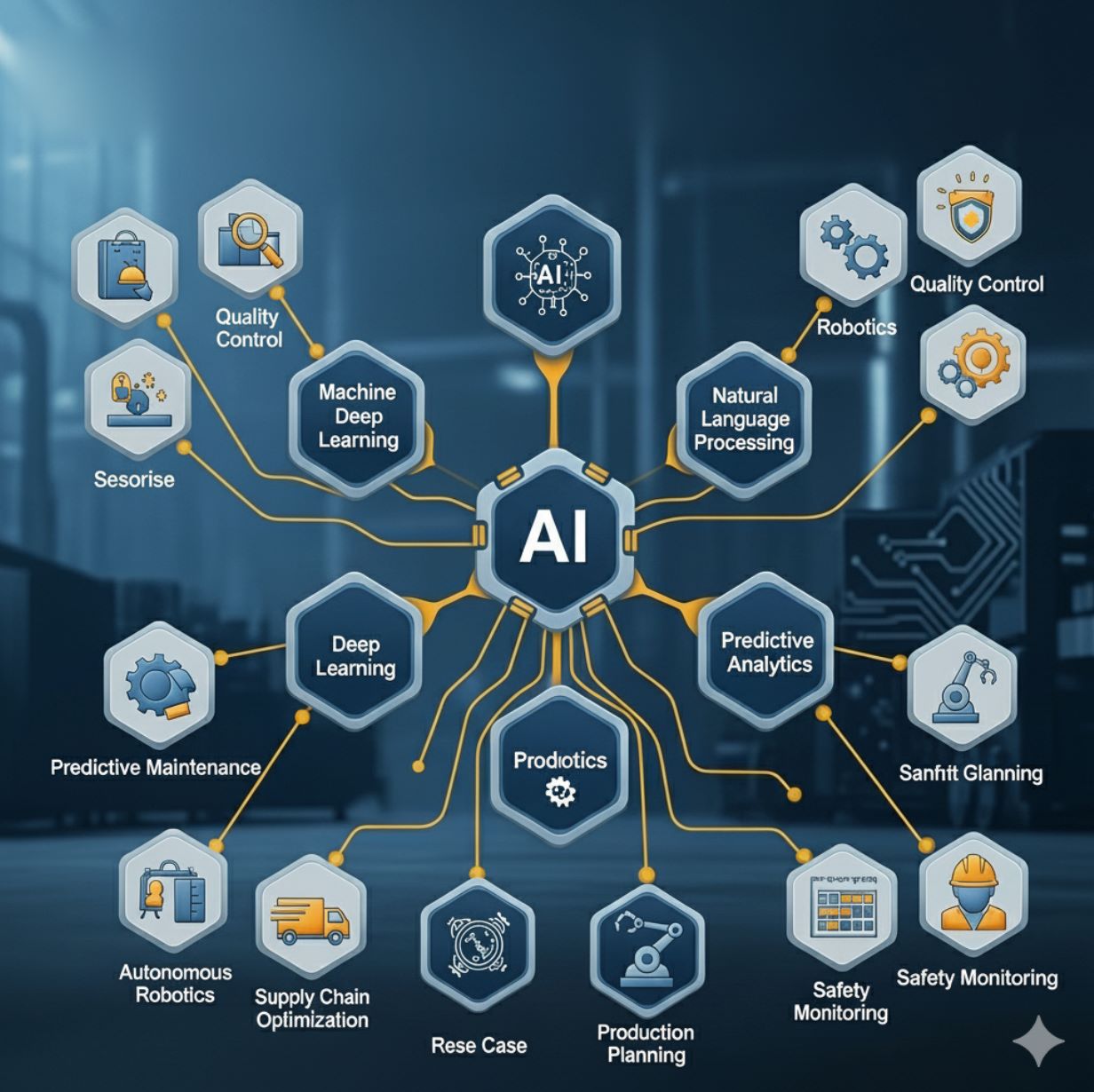

主要AI技術與應用案例

製造商正運用多種AI技術來自動化與優化生產,重要範例如下:

- 預測性維護:AI演算法分析機器感測器資料,預測設備故障發生前的狀況。透過機器學習模型與數位孿生,企業能主動安排維護,減少停機時間與維修成本。(例如,主要汽車製造商現已利用AI預測組裝線機器人故障,並安排非尖峰時段維修。)

- 品質管控的電腦視覺:先進的視覺系統即時檢查產品,能比人工檢驗更快且更準確地發現缺陷。攝影機與AI模型將每個零件與理想規格比對,立即標示異常。這種AI驅動的檢驗減少浪費與不良品,提高整體產品品質且不影響生產速度。

- 協作機器人(“cobots”):新一代AI驅動的機器人能安全地與人類共事於工廠現場。協作機器人負責重複性、精密或繁重的工作,例如電子製造商使用協作機器人安裝微小元件,而人類工人則專注於監控、程式設計與創意解決問題。這種人機合作提升生產力與人體工學。

- 數位孿生與物聯網:製造商利用數位孿生(機械或整廠的虛擬複製品)進行模擬與優化。即時的物聯網感測器資料餵入孿生模型,使工程師能模擬「假設情境」、優化佈局或流程,並預測結果而不干擾實際生產線。將AI與數位孿生結合(例如利用生成式AI探索設計變更)被視為未來趨勢,能擴展設計、模擬與即時分析的可能性。

- 生成式設計與AI驅動的產品開發:透過訓練材料、限制條件與過去設計的資料,生成式AI工具能自動創造最佳化零件與原型。航空與汽車公司已在使用此技術製造輕量且堅固的零件。更廣泛地,AI協助大規模客製化,能快速調整設計以符合客戶偏好,且不影響生產。

整體而言,製造業中的AI遠超過簡單自動化。IBM解釋,這些「智慧工廠」系統利用連網裝置與資料分析,使生產能即時自我調整。結果是高度彈性且高效率的工廠,AI持續監控運作,最大化產能並減少浪費,無需人工干預。

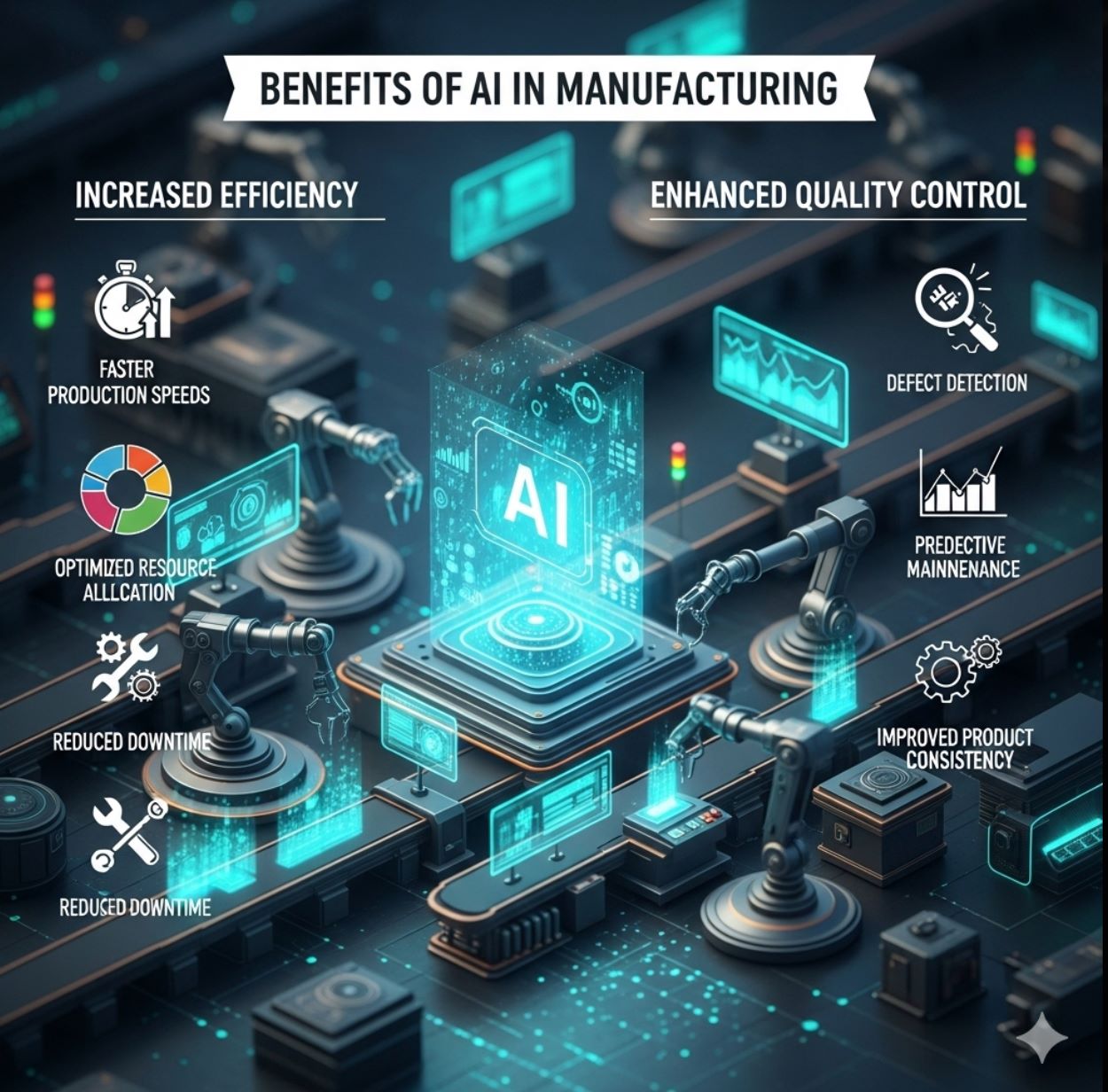

製造業中AI的優勢

AI在製造作業中帶來多重優勢,主要包括:

- 提升效率與生產力:AI驅動的流程控制與優化能從相同資源中擠出更多產出。例如,即時AI監控可在高峰時段加速機器運轉,低谷時減速,最大化整體利用率。根據IBM,「智慧工廠」能自動調整以維持最佳狀態,大幅提升產能。

- 減少停機與維護成本:透過預測故障,AI能降低非計畫停機。一項估計指出,預測性維護可減少高達25%的維護成本與30%的停機時間。這些節省讓工廠能全天候順暢運作,減少緊急維修。

- 提升品質與降低浪費:AI檢驗與控制帶來更佳品質與更少報廢。電腦視覺能捕捉人眼可能忽略的缺陷,AI優化流程降低變異性。結果是產品更穩定且環境足跡更小。事實上,IBM指出AI優化能源使用與限制浪費「有助於環保製造實踐」,降低環境影響。

- 加速創新與設計週期:AI促進研發。生成式設計與快速原型技術讓企業能迅速開發新產品。IBM表示,AI驅動的數位孿生模擬與生成模型讓製造商「快速且有效率地創新」,縮短先進設計的上市時間,使企業在快速變動的市場中保持敏捷。

- 強化供應鏈與需求規劃:生成式AI與機器學習協助企業預測需求並優化庫存。例如,AI驅動的模擬與情境建模提升供應鏈彈性與韌性。IBM指出,生成式AI能增進供應鏈管理中的溝通與情境規劃,幫助企業迅速應對中斷。

- 改善員工安全與滿意度:將危險或單調工作交由機器人執行,AI能提升工廠安全。AI系統(有時結合AR/VR)能精準指導員工完成複雜任務。這種人機協作也讓員工能投入更多有趣且高價值的工作,提升工作滿意度。

總結來說,AI讓工廠變得「更智慧」。它打造一個以資料為基礎的企業,決策依據證據,流程持續自我優化。當廣泛部署時,這些能力代表從傳統裝配線邁向完全自動化、智慧化的工業4.0作業。

挑戰與風險

產業採用AI面臨多項挑戰,主要包括:

- 資料品質與整合:AI需要大量乾淨且相關的資料。製造商常有未設計為資料收集的舊設備,歷史資料可能分散或不一致。缺乏高品質資料會導致AI模型不準確。IBM指出許多工廠「缺乏用於可靠洞察的乾淨、結構化且應用特定的資料」,尤其在品質管控方面。

- 資安與營運風險:連接機器與部署AI增加了資安威脅風險。每個新感測器或軟體系統都可能成為攻擊點。製造商必須投資強化安全,否則資安漏洞或惡意軟體可能癱瘓生產。另有風險是實驗性AI模型(尤其是新興的生成式AI)在關鍵任務環境中尚未完全可靠。

- 技能與培訓缺口:缺乏同時理解AI與工廠運作的工程師與資料科學家。IBM強調,「技能短缺」使得AI實施困難,需大量投資員工再培訓與技能提升以填補缺口。

- 變革管理與人力影響:員工可能因擔心工作安全而抗拒新AI工具。智慧採用需明確溝通與再培訓。IBM報告幾乎所有組織都感受到AI與自動化帶來的某種影響,因此管理變革至關重要。正面來看,許多專家強調AI是輔助而非取代員工,將重複性工作交給機器,人類則專注創意與監督。

- 高額前期成本:導入AI(包含新感測器、軟體與運算基礎設施)成本高昂,對小型製造商尤其具挑戰性。MarketsandMarkets分析指出,高實施成本是限制因素之一,即使AI需求持續增長。企業必須謹慎規劃投資報酬率,通常從試點專案開始,再逐步擴大。

- 缺乏標準與安全框架:工廠中AI系統驗證缺乏產業共通標準。確保AI演算法透明、公平且安全(例如避免偏見或意外故障)增加複雜度。像TÜV SÜD與世界經濟論壇等組織正致力於制定工業AI品質認證框架,但標準化最佳實踐仍在發展中。

儘管面臨挑戰,業界領袖強調克服這些障礙將釋放巨大潛力。例如,整合AI與舊設備是下一代解決方案的重點。

未來趨勢與展望

AI在工業的發展曲線陡峭。專家預測未來十年,AI與其他技術結合將重塑工廠。

- 生成式AI + 數位孿生:分析師預見生成式AI與數位孿生模型的融合將革新製造業。此組合不僅優化現有流程,更將「開啟設計、模擬與即時預測分析的新紀元」。投資這些領域的製造商能從被動維護轉向主動優化,大幅提升效率、永續性與韌性。

- 工業5.0 — 以人為本的製造:在工業4.0基礎上,歐盟提出的工業5.0強調永續與員工福祉並重。此願景中,機器人與AI負責繁重危險工作,人類創意居核心。工廠將採用循環且資源高效的作法,並透過終身學習計畫培養數位技能。工業5.0專案旨在打造更綠色且包容的生產環境。

- 邊緣AI與即時分析:隨著5G與邊緣運算成熟,更多AI運算將在工廠現場(裝置或本地伺服器)完成,而非雲端。這將實現超低延遲控制系統與即時品質反饋。例如,AI感測器可即時調整機器,無需雲端往返。

- 協作機器人與機器人技術的廣泛採用:預期協作機器人在更多產業快速成長,不僅限於汽車與電子。較小型工廠與新興產業(如食品加工或製藥)正探索協作機器人以實現彈性自動化。協作機器人的智慧每年提升,能執行更複雜任務。

- 先進材料與3D列印:AI將協助設計新材料並優化複雜零件的增材製造(3D列印)。這些技術合力可能促進部分生產在地化與按需製造,減輕供應鏈壓力。

- 更重視可解釋性與倫理:隨著AI使用增加,製造商將投資於可解釋AI系統,讓工程師能信任並驗證機器決策。實務上,這意味著更多工具用於視覺化AI推論過程,以及更多產業指導方針確保AI流程的安全與公平。

>>> 進一步了解:

總結來說,AI將更加深植於工業運作中。研究顯示,早期投資AI的企業將顯著提升市佔率、營收與客戶滿意度。雖然全面轉型需要時間與謹慎規劃,但方向明確:AI將驅動下一代智慧、永續且具競爭力的製造業。