能源與環境中的人工智慧

能源與環境中的人工智慧正透過優化能源效率、減少排放並支持再生能源整合,推動永續發展。從智慧電網到氣候模型,人工智慧正在改變我們管理資源與保護地球的方式。

人工智慧的發展正在重塑能源產業與環境科學。在能源領域,機器學習被用來優化從再生能源預測到電網可靠性的各個環節。

同時,人工智慧本身的運作也需要大量電力。例如,2024年數據中心(運行人工智慧服務)已消耗約415太瓦時(TWh),約占全球電力的1.5%,預計到2030年將超過兩倍。

滿足這些需求需要多元能源來源:國際能源署(IEA)發現約一半的新數據中心電力將來自再生能源(其餘由天然氣、核能等補足)。這種雙重特性——人工智慧既需要能源,同時又協助能源管理——意味著能源與科技正攜手前行。

人工智慧在能源領域的應用

人工智慧已經改變我們生產、分配與消費電力的方式。主要應用包括:

- 再生能源預測與整合:機器學習能大幅提升風能與太陽能的短期及中期預測準確度。透過分析大量氣象與電網數據,人工智慧使得變動性再生能源的整合更為順暢,避免能源浪費。

例如,2019年國際再生能源機構(IRENA)報告指出,人工智慧驅動的氣象與發電預測可減少太陽能與風能的限電。國際能源署同樣強調,基於人工智慧的預測有助於平衡更多分散式發電的電網,「減少再生能源的限電與排放」。

更精確的預測讓營運者能在能源市場中更有效出價並調度發電。 - 電網優化與韌性:現代電網結構複雜,且常因尖峰需求而承受壓力。人工智慧能自動偵測故障並管理電力流動。

例如,基於人工智慧的系統能更快定位設備故障,縮短停電時間30至50%。智慧感測器與控制演算法也能提升輸電線路的有效容量。

國際能源署預測,人工智慧工具可在不新增線路的情況下釋放多達175吉瓦(GW)的額外輸電容量。在數位化的「智慧電網」中,人工智慧持續學習負載模式,削減尖峰並平衡供需。 - 工業與建築效率:人工智慧廣泛應用於工廠、煉油廠、辦公室與住宅的能源使用優化。在工業領域,人工智慧加速設計並優化流程。

國際能源署報告指出,將現有人工智慧應用於工業能源使用,節能量可超過墨西哥全國年用電量。在建築方面,人工智慧管理暖通空調與照明。

若全球推廣現有的人工智慧暖通空調控制系統,年電力需求可減少約300太瓦時,約等於澳洲與紐西蘭合計的年發電量。在交通與移動領域,人工智慧優化交通流與物流:有估計指出,人工智慧驅動的路線規劃可節省相當於1.2億輛汽車一年用電的能源,但需管理反彈效應(如更多駕駛行為)。 - 能源儲存與市場運作:人工智慧在能源儲存與電力市場設計中扮演關鍵角色。在電池系統中,人工智慧學習價格與需求模式,於電價低時購買與儲存電力,電價高時出售。

例如,特斯拉在澳洲霍恩斯代爾的電池專案使用人工智慧「自動出價器」,其收益是人工出價的五倍。即時市場中,人工智慧演算法能在毫秒內交易電力,維持電網平衡。

國際再生能源機構指出,這類「先進人工智慧」模型非常適合管理日內市場與彈性需求。 - 維護與預測:除了能源流動,人工智慧也協助預測性維護。渦輪機、變壓器與鍋爐上的感測器提供數據給人工智慧模型,預測故障發生前的徵兆。

這能減少停機時間並延長設備壽命。在石油與天然氣領域,人工智慧已能偵測洩漏並預測管線健康狀況。在再生能源方面,人工智慧可估算風力發電機何時需維修,確保更高的運轉時間與更少的能源浪費。

這些應用共同幫助降低成本、提升可靠性並減少排放。國際能源署指出,跨電力系統使用人工智慧能直接減少運營排放——例如提升電廠效率或優化燃料組合——即使人工智慧帶來的能源需求增加。

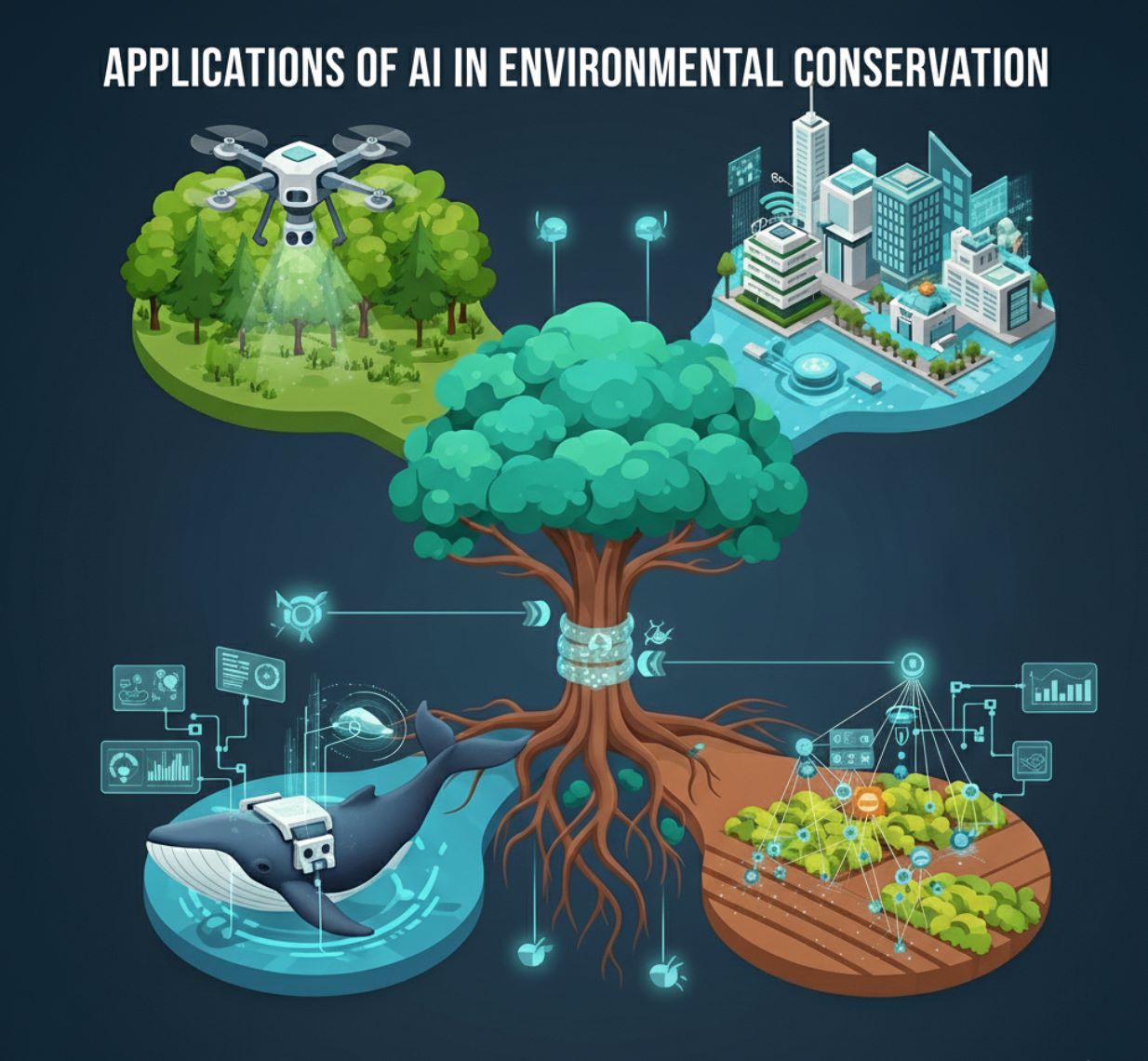

人工智慧在環境保育的應用

在能源之外,人工智慧是環境與氣候科學的強大工具。它擅長從龐大資料集中找出模式與異常,適用於監測、建模與管理:

- 氣候與天氣建模:主要科學機構現正利用人工智慧提升氣象與氣候模型的準確度。例如,NASA與IBM發布了開源的Prithvi氣象氣候人工智慧模型,訓練基於數十年歷史資料。

此模型能提升氣候模擬的空間解析度(細化至區域尺度)並改善短期預報。這類人工智慧模型能更準確預測極端天氣與氣候趨勢,直接支持調適規劃。 - 森林砍伐與土地監測:衛星產生大量地球影像資料。人工智慧分析這些影像以監控森林與土地利用。

例如,人工智慧平台已在30多個國家用於繪製數百萬公頃的森林砍伐範圍,並估算森林碳儲量。透過自動化影像分析,人工智慧為保育工作者提供近即時的棲地流失地圖,協助鎖定造林區域。

類似技術也追蹤城市擴張、冰川融化及其他影響碳與生物多樣性的土地覆蓋變化。 - 海洋與污染清理:人工智慧也協助繪製污染地圖並指導清理行動。像是The Ocean Cleanup等組織利用機器視覺偵測並繪製偏遠海域漂浮塑膠。

透過訓練人工智慧分析衛星與無人機影像,製作詳細污染地圖,讓清理船隻能有效鎖定高密度區域。人工智慧同樣應用於垃圾掩埋場與回收廠:某新創公司利用人工智慧掃描數十億件廢棄物,辨識出數萬噸被丟棄的可回收物。

這些應用大幅加速過去需人工或無法完成的流程。 - 水資源與農業:在水資源管理中,人工智慧整合氣象、土壤與用水資料,預測乾旱與洪水。農民利用「精準農業」工具(多由人工智慧驅動)優化灌溉與施肥,提高產量同時減少徑流。

全球專家指出,人工智慧能加速永續農業的推廣,減少浪費並節約資源。(例如,人工智慧驅動的灌溉系統已證明可節省高達40%的水與能源使用。) - 災害應變與生物多樣性:緊急服務利用人工智慧預測野火蔓延、優化撤離路線,甚至協調救援物流。

人工智慧模型被訓練用來解讀衛星影像,偵測乾旱或害蟲爆發的徵兆(為農民提供早期警示)。野生動物保育則利用人工智慧辨識動態攝影機影像或音訊錄音中的動物,協助保護瀕危物種。

例如,非洲一套人工智慧系統學會預測區域氣候模式,警告布隆迪、乍得與蘇丹的村莊即將面臨洪水或乾旱。

這些應用展現人工智慧的廣泛價值:即時處理複雜環境資料,提供人類難以單獨掌握的洞見(如排放、資源使用或生態系變化)。

正如聯合國教科文組織(UNESCO)AI for the Planet計畫強調,結合人工智慧與全球資料能促進更佳決策——例如建立嚴重天氣與海平面上升的早期警示系統,保護超過三十億脆弱人口。

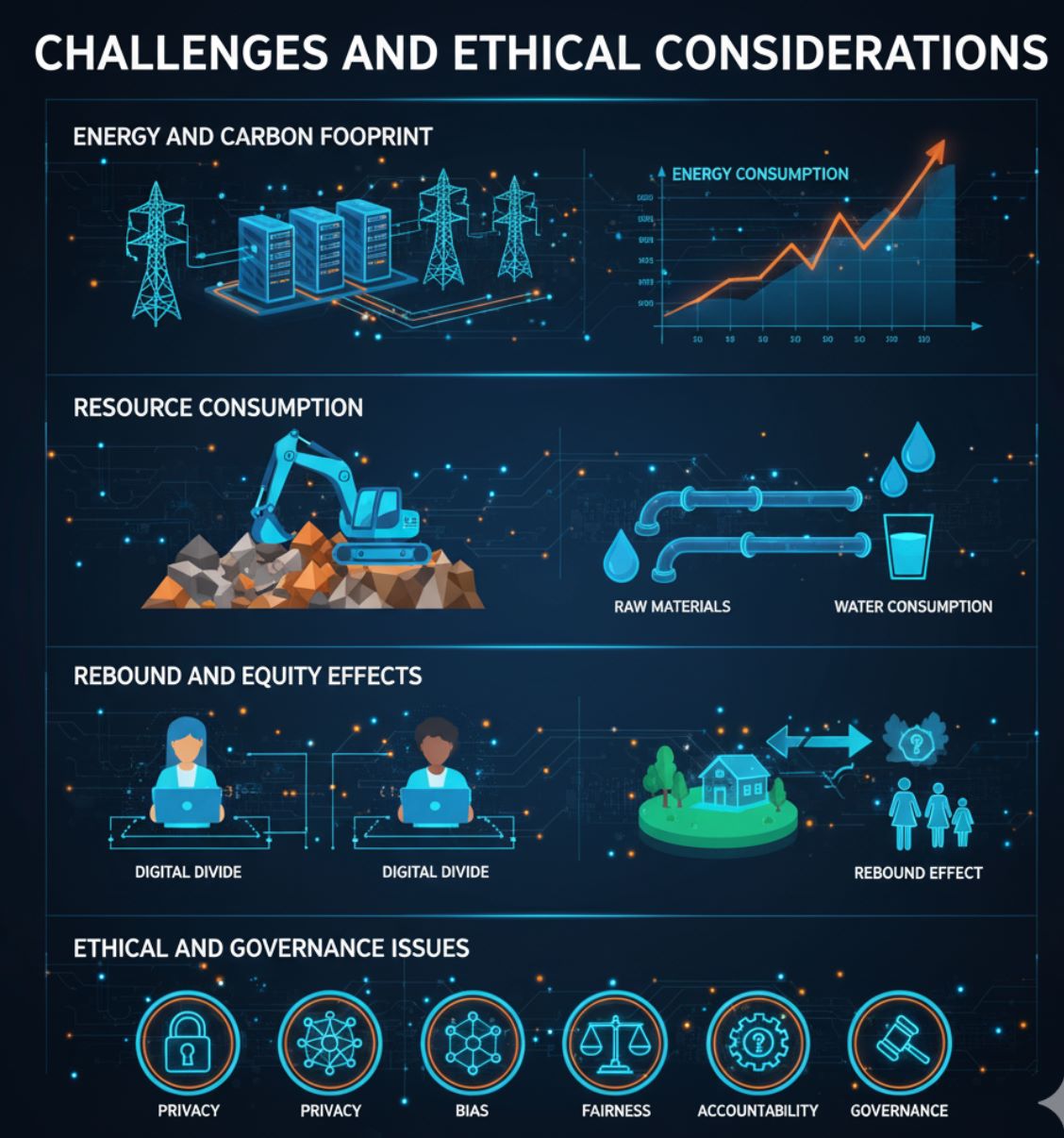

挑戰與倫理考量

儘管前景看好,人工智慧在能源使用與環境領域也帶來重要挑戰:

- 能源與碳足跡:訓練與運行人工智慧模型——尤其是大型語言模型(LLM)——消耗大量電力。國際能源署警告,數據中心是電力消耗增長最快的領域之一。

生成式人工智慧的電力負載已相當於一個小國家。根據聯合國教科文組織,執行一次人工智慧指令約耗電0.34瓦時(Wh),全球每年約消耗超過300吉瓦時(GWh),相當於三百萬人年用電量。

若不加控制,人工智慧在全球排放中的比例可能從目前約0.5%上升至2035年的1至1.5%。(相比之下,終端應用人工智慧可能在2035年前減少能源部門二氧化碳排放高達5%——這遠大於人工智慧本身的碳足跡——但要實現此目標仍需克服多重障礙。) - 資源消耗:建造與冷卻數據中心需要大量原料與水資源。生產一台用於人工智慧的電腦可能需數百公斤礦物與金屬,專用晶片則使用稀有元素如鎵(超過99%的鎵精煉集中於中國)。

這些增加了電子廢棄物與採礦衝擊。數據中心冷卻也消耗龐大水量——有估計指出,人工智慧相關冷卻用水可能超過丹麥全國用水量的六倍。

這些影響意味著我們必須謹慎管理人工智慧的成長。 - 反彈效應與公平性:人工智慧帶來的效率提升可能因使用者增加消費(如更便宜的旅行或能源使用)而被抵銷。國際能源署提醒,若無謹慎政策,人工智慧的淨氣候效益可能被反彈效應削弱。

此外,人工智慧的採用不均:目前只有少數國家與企業擁有充分基礎設施與數據來充分利用人工智慧。國際能源署指出,能源部門相較科技產業缺乏人工智慧專業,且許多地區(尤其是全球南方)數據中心有限。

若不加以解決,可能加劇數位鴻溝。 - 倫理與治理議題:除了碳排放,人工智慧也帶來社會風險。能源與環境領域的自動決策必須公平且透明。

隱私(如智慧電表)、演算法偏見與關鍵基礎設施的資安是嚴重關切。專家強調需要標準與政策:聯合國教科文組織與聯合國倡議鼓勵各國制定人工智慧倫理與永續指導方針。

例如,聯合國教科文組織2021年的人工智慧倫理建議中包含環境影響章節。合作框架與法規將是確保人工智慧工具真正服務永續目標且避免意外傷害的關鍵。

全球倡議與未來展望

各國政府與國際組織正逐漸認識人工智慧的角色。例如,美國能源部已啟動計畫,利用人工智慧現代化電網。

2024年能源部報告強調人工智慧在電網規劃、許可與韌性上的應用,甚至預見大型語言模型協助聯邦審查。國際能源署也發布全球分析報告(《能源與人工智慧》,2025年),為政策制定者提供指引。

聯合國方面,聯合國教科文組織的AI for the Planet Alliance(與聯合國開發計畫署、科技夥伴及非政府組織合作)致力於優先推動並擴大人工智慧解決方案應對氣候變遷。目標包括識別頂尖人工智慧應用案例(如排放追蹤)並連結創新、資金與利害關係人。

展望未來,人工智慧的影響力將持續擴大。更小型、更高效的模型能大幅降低人工智慧的碳足跡。

同時,人工智慧驅動的能源解決方案(如智慧再生能源電網與適應性氣候預測)提供了應對氣候危機的工具。實現這些效益需要持續的研發、開放資料共享與負責任的政策。

正如世界經濟論壇所言,人工智慧不是萬靈丹,但透過合作努力,它能成為推動永續能源與環境管理的強大加速器。

>>> 了解更多:

人工智慧正在革新能源系統與環境科學,帶來效率提升與新洞見 iea.org science.nasa.gov。然而,其快速成長也消耗能源與資源,引發永續性疑慮 unesco.org unep.org。

淨影響將取決於如何管理人工智慧的需求與潛力:運用人工智慧減少排放與保護生態系,同時降低人工智慧自身的環境足跡。

國際倡議(IEA、UNESCO、DOE等)強調政策、創新與全球合作是確保人工智慧成為氣候變遷與潔淨能源轉型盟友——而非對手——的關鍵 iea.org unesco.org。