L’IA dans l’énergie et l’environnement

L’IA dans l’énergie et l’environnement favorise la durabilité en optimisant l’efficacité énergétique, en réduisant les émissions et en soutenant l’intégration des énergies renouvelables. Des réseaux intelligents à la modélisation climatique, l’IA transforme notre manière de gérer les ressources et de protéger la planète.

La croissance de l’IA redéfinit à la fois l’industrie énergétique et les sciences de l’environnement. Dans le secteur de l’énergie, l’apprentissage automatique est utilisé pour optimiser tout, des prévisions des énergies renouvelables à la fiabilité des réseaux.

Parallèlement, alimenter l’IA elle-même nécessite une quantité importante d’électricité. Par exemple, les centres de données (qui font fonctionner les services d’IA) ont déjà consommé environ 415 TWh en 2024 – soit environ 1,5 % de l’électricité mondiale – et cette consommation devrait plus que doubler d’ici 2030.

Pour répondre à cette demande, il faudra diversifier les sources : l’AIE estime qu’environ la moitié de l’électricité des nouveaux centres de données proviendra des énergies renouvelables (le reste étant assuré par le gaz naturel, le nucléaire et d’autres sources). Cette double dynamique – l’IA nécessitant de l’énergie tout en aidant à la gérer – signifie que l’énergie et la technologie avancent main dans la main.

Applications de l’IA dans le secteur de l’énergie

L’IA transforme déjà notre manière de produire, distribuer et consommer l’électricité. Les principales applications comprennent :

- Prévisions et intégration des énergies renouvelables : L’apprentissage automatique peut considérablement améliorer les prévisions à court et moyen terme de la production éolienne et solaire. En analysant d’immenses données météorologiques et de réseau, l’IA facilite l’intégration des renouvelables variables sans gaspillage d’énergie.

Par exemple, un rapport d’IRENA de 2019 souligne que les prévisions météorologiques et de production basées sur l’IA pourraient réduire les restrictions de production solaire et éolienne. L’AIE insiste également sur le fait que les prévisions basées sur l’IA aident à équilibrer les réseaux avec une production plus décentralisée, « réduisant les restrictions et les émissions » des renouvelables.

Des prévisions plus précises permettent aux opérateurs de mieux enchérir sur les marchés de l’énergie et de dispatcher la production plus efficacement. - Optimisation et résilience des réseaux : Les réseaux électriques modernes sont complexes et souvent soumis à des pics de demande. L’IA aide en détectant automatiquement les pannes et en gérant les flux.

Par exemple, les systèmes basés sur l’IA peuvent localiser les défaillances d’équipement plus rapidement, réduisant les coupures de 30 à 50 %. Les capteurs intelligents et les algorithmes de contrôle peuvent aussi augmenter la capacité effective des lignes de transmission.

L’AIE prévoit que les outils d’IA pourraient libérer jusqu’à 175 GW de capacité supplémentaire sans construire de nouvelles lignes. Dans un réseau « intelligent » numérisé, l’IA apprend continuellement les profils de charge pour lisser les pics et équilibrer l’offre. - Efficacité industrielle et des bâtiments : L’IA est largement utilisée pour rationaliser la consommation d’énergie dans les usines, raffineries, bureaux et habitations. Dans l’industrie, l’IA accélère la conception et optimise les processus.

L’AIE rapporte que l’application de l’IA existante à la consommation énergétique industrielle pourrait économiser plus d’énergie que la consommation annuelle totale du Mexique. Dans les bâtiments, l’IA gère le chauffage, la climatisation et l’éclairage.

Les systèmes de contrôle HVAC basés sur l’IA, s’ils étaient déployés à l’échelle mondiale, pourraient réduire la demande électrique d’environ 300 TWh par an (soit l’équivalent de la production annuelle combinée de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande). Dans les transports et la mobilité, l’IA optimise la circulation et la logistique : une estimation suggère que la planification des itinéraires pilotée par l’IA pourrait économiser autant d’énergie que celle consommée par 120 millions de voitures en un an, bien que les effets rebonds (comme une augmentation de la conduite) doivent être maîtrisés. - Stockage d’énergie et opérations de marché : L’IA est essentielle pour le stockage d’énergie et la conception des marchés électriques. Dans les systèmes de batteries, l’IA apprend les schémas de prix et de demande pour acheter/stocker l’électricité quand elle est bon marché et la vendre quand elle a de la valeur.

Par exemple, le projet de batterie Hornsdale de Tesla en Australie utilise un « autobidder » IA qui quintuplé les revenus par rapport aux enchères humaines. Sur les marchés en temps réel, les algorithmes d’IA peuvent échanger de l’électricité en millisecondes pour maintenir l’équilibre des réseaux.

IRENA note que ces modèles « avancés d’IA » sont idéaux pour gérer les marchés intrajournaliers et la demande flexible. - Maintenance et prévision : Au-delà des flux énergétiques, l’IA aide à la maintenance prédictive. Les capteurs sur turbines, transformateurs et chaudières alimentent des modèles d’IA qui prédisent les pannes avant qu’elles ne surviennent.

Cela réduit les temps d’arrêt et prolonge la durée de vie des équipements. Dans le secteur pétrolier et gazier, l’IA détecte déjà les fuites et prédit l’état des pipelines. Dans les renouvelables, l’IA peut estimer quand une éolienne nécessite une intervention, assurant une meilleure disponibilité avec moins de gaspillage d’énergie.

Ensemble, ces applications contribuent à réduire les coûts, améliorer la fiabilité et diminuer les émissions. L’AIE souligne que l’utilisation de l’IA dans tout le système électrique peut directement réduire les émissions opérationnelles – par exemple en améliorant l’efficacité des centrales ou en optimisant le mix énergétique – même si la demande énergétique liée à l’IA augmente.

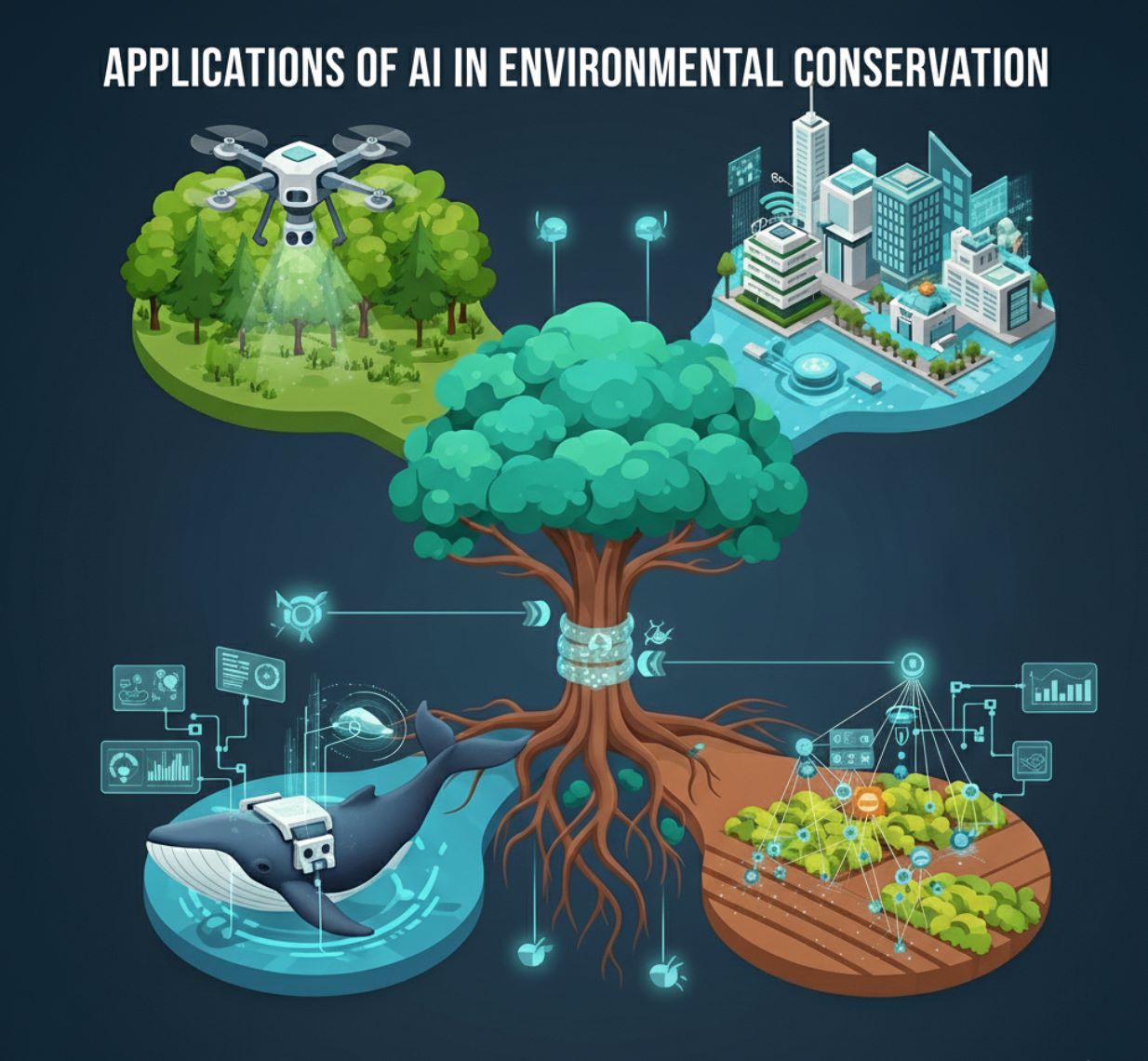

Applications de l’IA dans la conservation de l’environnement

En dehors de l’énergie, l’IA est un outil puissant pour l’environnement et les sciences climatiques. Elle excelle à détecter des motifs et anomalies dans de grandes bases de données, ce qui la rend utile pour la surveillance, la modélisation et la gestion :

- Modélisation climatique et météorologique : Les grandes agences scientifiques utilisent désormais l’IA pour rendre les modèles météorologiques et climatiques plus précis. Par exemple, la NASA et IBM ont publié le modèle open source Prithvi d’IA météo-climat, entraîné sur des décennies de données historiques.

Ce modèle peut améliorer la résolution spatiale des simulations climatiques (jusqu’à l’échelle régionale) et affiner les prévisions à court terme. Ces modèles d’IA permettent de mieux anticiper les phénomènes météorologiques extrêmes et les tendances climatiques, informant directement la planification de l’adaptation. - Déforestation et surveillance des terres : Les satellites génèrent des pétaoctets d’images de la Terre. L’IA analyse ces images pour surveiller les forêts et l’usage des sols.

Par exemple, des plateformes pilotées par l’IA ont été utilisées dans plus de 30 pays pour cartographier des millions d’hectares de déforestation et estimer le carbone stocké dans les forêts. En automatisant l’analyse d’images, l’IA fournit aux écologistes des cartes quasi en temps réel de la perte d’habitats et aide à cibler la reforestation.

Des techniques similaires suivent l’expansion urbaine, la fonte des glaciers et d’autres changements de couverture terrestre affectant le carbone et la biodiversité. - Océans et dépollution : L’IA aide aussi à cartographier la pollution et à guider les opérations de nettoyage. Des organisations comme The Ocean Cleanup utilisent la vision par ordinateur pour détecter et cartographier les plastiques flottants dans des zones océaniques isolées.

En entraînant l’IA sur des images satellites et de drones, elles créent des cartes détaillées de la pollution pour que les navires de nettoyage ciblent efficacement les zones à forte densité. L’IA est également utilisée dans les décharges et usines de recyclage : le système d’une startup a scanné des milliards de déchets et identifié des dizaines de milliers de tonnes de matériaux recyclables jetés.

Dans les deux cas, l’IA accélère considérablement des processus autrefois manuels ou inexistants. - Eau et agriculture : En gestion de l’eau, l’IA modélise les prévisions de sécheresse et d’inondations en intégrant données météorologiques, sols et usages. Les agriculteurs utilisent des outils d’« agriculture de précision » (souvent alimentés par l’IA) pour optimiser l’irrigation et les engrais, augmentant les rendements tout en réduisant les pertes.

Les experts mondiaux notent que l’IA peut accélérer l’adoption d’une agriculture durable, réduisant le gaspillage et préservant les ressources. (Par exemple, les systèmes d’irrigation pilotés par l’IA ont démontré des économies allant jusqu’à 40 % en eau et énergie.) - Réponse aux catastrophes et biodiversité : Les services d’urgence utilisent l’IA pour prédire la propagation des incendies, optimiser les itinéraires d’évacuation et coordonner la logistique des secours.

Des modèles d’IA sont entraînés à lire les images satellites pour détecter signes de sécheresse ou d’épidémies de ravageurs (alerte précoce pour les agriculteurs). La conservation de la faune utilise l’IA pour identifier les animaux dans les vidéos de caméras de surveillance ou les enregistrements audio, aidant à protéger les espèces menacées.

Un système d’IA en Afrique, par exemple, a appris à prédire les conditions météorologiques régionales pour avertir les villages du Burundi, du Tchad et du Soudan des risques d’inondations ou de sécheresse imminentes.

Ces applications démontrent la valeur étendue de l’IA : traiter en temps réel des données environnementales complexes, fournir des analyses (par exemple sur les émissions, l’utilisation des ressources ou les changements d’écosystèmes) que l’humain seul ne peut gérer.

Comme le souligne l’initiative IA pour la Planète de l’UNESCO, combiner l’IA avec des données mondiales peut permettre de meilleures décisions – par exemple en créant des systèmes d’alerte précoce pour les phénomènes météorologiques extrêmes et la montée du niveau des mers, protégeant plus de trois milliards de personnes vulnérables.

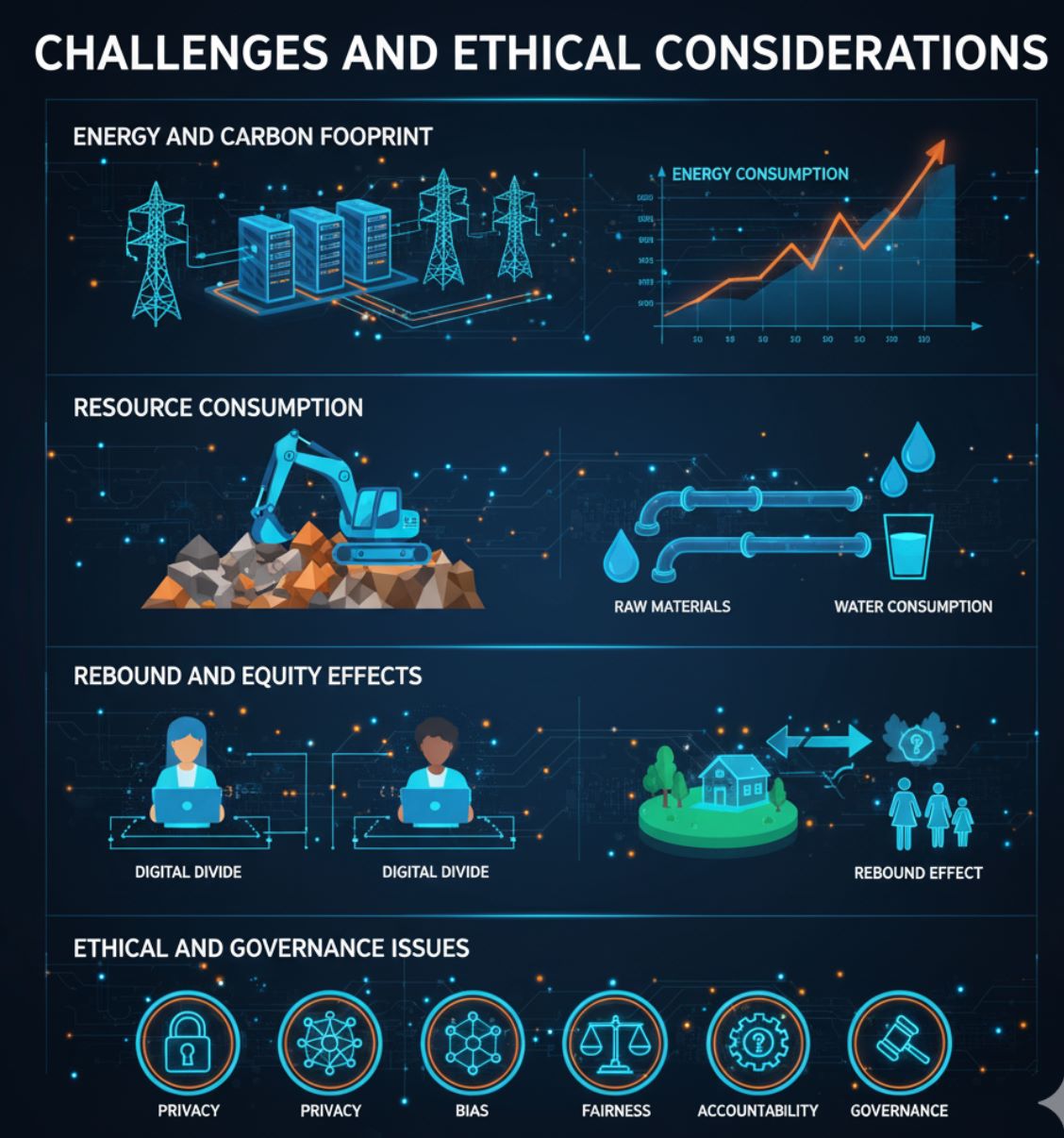

Défis et considérations éthiques

Malgré ses promesses, l’IA soulève aussi des défis importants pour la consommation d’énergie et l’environnement :

- Empreinte énergétique et carbone : L’entraînement et l’exécution des modèles d’IA – en particulier les grands modèles de langage (LLM) – consomment beaucoup d’électricité. L’AIE alerte que les centres de données sont parmi les consommateurs d’électricité à la croissance la plus rapide.

L’IA générative impose déjà une charge électrique comparable à celle d’un petit pays. Selon l’UNESCO, une requête d’IA peut consommer environ 0,34 Wh (soit plus de 300 GWh par an à l’échelle mondiale, équivalent à la consommation annuelle de 3 millions de personnes).

Sans contrôle, la part des émissions mondiales liées à l’IA pourrait passer d’environ 0,5 % aujourd’hui à 1–1,5 % d’ici 2035. (En comparaison, les applications finales de l’IA pourraient réduire les émissions de CO₂ du secteur énergétique jusqu’à 5 % d’ici 2035 – un bénéfice bien supérieur à l’empreinte de l’IA – mais cela nécessite de surmonter de nombreux obstacles.) - Consommation de ressources : La construction et le refroidissement des centres de données requièrent des matières premières et de l’eau. La fabrication d’un seul ordinateur pour l’IA peut nécessiter des centaines de kilogrammes de minéraux et métaux, et les puces spécialisées utilisent des éléments rares comme le gallium (plus de 99 % du raffinage du gallium se fait en Chine).

Ces facteurs contribuent aux déchets électroniques et aux impacts miniers. Les centres de données consomment aussi d’énormes volumes d’eau pour le refroidissement – une estimation suggère que le refroidissement lié à l’IA pourrait utiliser plus de six fois la consommation nationale d’eau du Danemark.

Ces impacts impliquent une gestion rigoureuse de la croissance de l’IA. - Effets rebonds et équité : Les gains d’efficacité liés à l’IA peuvent être compensés si les utilisateurs augmentent leur consommation (par exemple, plus de déplacements ou d’utilisation d’énergie à moindre coût). L’AIE met en garde que sans politiques adaptées, le bénéfice climatique net de l’IA pourrait être réduit par des effets rebonds.

De plus, l’adoption de l’IA est inégale : seuls quelques pays et entreprises disposent actuellement des infrastructures et des données nécessaires pour exploiter pleinement l’IA. L’AIE note que le secteur énergétique manque d’expertise en IA par rapport aux industries technologiques, et que de nombreuses régions (notamment dans le Sud global) ont peu de centres de données.

Cela pourrait aggraver les fractures numériques si rien n’est fait. - Questions éthiques et de gouvernance : Au-delà du carbone, l’IA comporte des risques sociaux. La prise de décision automatisée dans l’énergie et l’environnement doit être équitable et transparente.

La vie privée (par exemple avec les compteurs intelligents), les biais dans les algorithmes et la cybersécurité des infrastructures critiques sont des préoccupations majeures. Les experts insistent sur la nécessité de normes et politiques : les initiatives de l’UNESCO et de l’ONU encouragent les pays à adopter des lignes directrices éthiques et durables pour l’IA.

Par exemple, la recommandation de l’UNESCO sur l’éthique de l’IA (2021) comprend un chapitre sur l’impact environnemental. Des cadres collaboratifs et des régulations seront essentiels pour garantir que les outils d’IA servent réellement les objectifs de durabilité sans effets indésirables.

Initiatives mondiales et perspectives d’avenir

Les gouvernements et organismes internationaux reconnaissent le rôle de l’IA. Le Département américain de l’Énergie, par exemple, a lancé des programmes pour moderniser le réseau grâce à l’IA.

Un rapport du DOE (2024) met en avant l’IA dans la planification, la délivrance de permis et la résilience des réseaux, et envisage même que les LLM assistent les revues fédérales. De même, l’AIE a publié sa propre analyse mondiale (« Énergie et IA », 2025) pour guider les décideurs.

Du côté de l’ONU, l’Alliance IA pour la Planète de l’UNESCO (avec le PNUD, des partenaires technologiques et des ONG) vise à prioriser et déployer à grande échelle des solutions d’IA pour le changement climatique. Ses objectifs incluent l’identification des cas d’usage majeurs (par exemple le suivi des émissions) et la mise en relation des innovations avec les financements et parties prenantes.

À l’avenir, l’influence de l’IA ne fera que croître. Des avancées comme des modèles plus petits et plus efficaces peuvent réduire considérablement l’empreinte de l’IA.

Parallèlement, les solutions énergétiques pilotées par l’IA (réseaux renouvelables intelligents, prévisions climatiques adaptatives) offrent des outils pour relever la crise climatique. Réaliser ces bénéfices nécessitera une R&D continue, un partage ouvert des données et des politiques responsables.

Comme le souligne le Forum économique mondial, l’IA n’est pas une solution miracle – mais avec un effort collectif, elle peut devenir un puissant accélérateur pour une énergie durable et une gestion responsable de l’environnement.

>>> En savoir plus :

L’IA en médecine et dans le secteur de la santé

L’IA dans l’agriculture intelligente

L’IA révolutionne les systèmes énergétiques et les sciences de l’environnement, offrant une meilleure efficacité et de nouvelles perspectives iea.org science.nasa.gov. Cependant, sa croissance rapide consomme aussi énergie et ressources, soulevant des questions de durabilité unesco.org unep.org.

L’impact net dépendra de la gestion à la fois des besoins de l’IA et de son potentiel : déployer l’IA pour réduire les émissions et protéger les écosystèmes, tout en minimisant son propre impact environnemental.

Les initiatives internationales (AIE, UNESCO, DOE, etc.) soulignent que politiques, innovation et coopération mondiale sont indispensables pour que l’IA devienne un allié – et non un adversaire – dans la lutte contre le changement climatique et la transition vers une énergie propre iea.org unesco.org.