KI und algorithmische Voreingenommenheit

KI-Algorithmen werden zunehmend in verschiedenen Branchen eingesetzt, von der Personalbeschaffung bis zum Finanzwesen, bergen jedoch Risiken von Voreingenommenheit und Diskriminierung. Automatisierte KI-Entscheidungen können soziale Ungerechtigkeiten widerspiegeln oder verstärken, wenn Trainingsdaten voreingenommen oder nicht divers sind. Das Verständnis algorithmischer Voreingenommenheit hilft Unternehmen, Entwicklern und Nutzern, faire und transparentere KI-Systeme zu identifizieren, zu steuern und zu entwickeln.

Interessieren Sie sich für algorithmische Voreingenommenheiten in der KI? Begleiten Sie INVIAI, um mehr über KI und algorithmische Voreingenommenheit in diesem Artikel zu erfahren!

Künstliche Intelligenz (KI) ist zunehmend in unserem Alltag verankert – von Einstellungsentscheidungen über das Gesundheitswesen bis hin zur Polizeiarbeit – doch ihre Nutzung hat Bedenken hinsichtlich algorithmischer Voreingenommenheit geweckt. Algorithmische Voreingenommenheit bezeichnet systematische und ungerechte Vorurteile in den Ergebnissen von KI-Systemen, die oft gesellschaftliche Stereotype und Ungleichheiten widerspiegeln.

Im Wesentlichen kann ein KI-Algorithmus unbeabsichtigt menschliche Vorurteile reproduzieren, die in seinen Trainingsdaten oder im Design vorhanden sind, was zu diskriminierenden Ergebnissen führt.

Im Folgenden untersuchen wir, was algorithmische Voreingenommenheit verursacht, reale Beispiele ihrer Auswirkungen und wie die Welt bestrebt ist, KI fairer zu gestalten.

Verständnis von algorithmischer Voreingenommenheit und ihren Ursachen

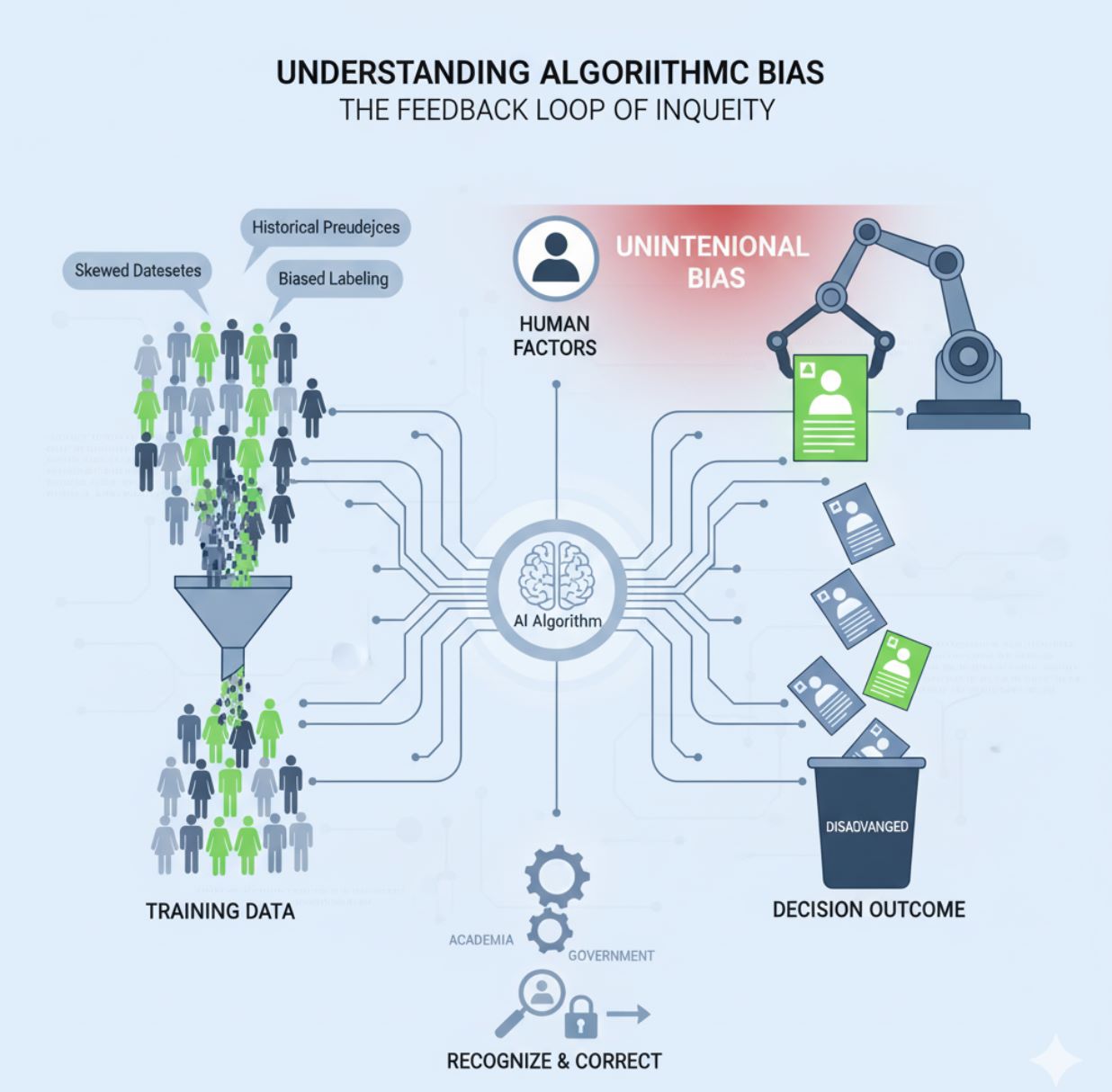

Algorithmische Voreingenommenheit entsteht typischerweise nicht, weil KI "diskriminieren will", sondern aufgrund menschlicher Faktoren. KI-Systeme lernen aus Daten und folgen von Menschen erstellten Regeln – und Menschen haben Vorurteile (oft unbewusst). Wenn die Trainingsdaten verzerrt sind oder historische Vorurteile widerspiegeln, wird die KI diese Muster wahrscheinlich übernehmen.

Voreingenommene Trainingsdaten

Historische Vorurteile in Datensätzen eingebettet

- Unvollständige Datensätze

- Unrepräsentative Stichproben

- Historische Diskriminierungsmuster

Voreingenommene Datenkennzeichnung

Menschliche Vorurteile bei der Datenannotation

- Subjektive Kategorisierung

- Kulturelle Annahmen

- Unbewusste Stereotypisierung

Optimierungsprobleme

Algorithmen, die auf Genauigkeit statt Fairness optimiert sind

- Fokus auf Gesamtgenauigkeit

- Vernachlässigung von Minderheitengruppen

- Ignorieren von Fairness-Abwägungen

KI-Algorithmen übernehmen die Vorurteile ihrer Entwickler und Daten, sofern nicht gezielt Schritte unternommen werden, diese Vorurteile zu erkennen und zu korrigieren.

— Zentrale Forschungserkenntnis

Es ist wichtig zu beachten, dass algorithmische Voreingenommenheit meist unbeabsichtigt ist. Organisationen setzen KI oft ein, um Entscheidungen objektiver zu machen, doch wenn sie dem System voreingenommene Informationen zuführen oder Gerechtigkeit im Design nicht berücksichtigen, kann das Ergebnis dennoch ungerecht sein. KI-Bias kann Chancen ungerecht verteilen und ungenaue Ergebnisse liefern, was das Wohlbefinden der Menschen beeinträchtigt und das Vertrauen in KI untergräbt.

Das Verständnis der Ursachen von Bias ist der erste Schritt zu Lösungen – und dieser Schritt wird von Wissenschaft, Industrie und Regierungen weltweit nun ernsthaft verfolgt.

Reale Beispiele für KI-Bias

Bias in KI ist kein hypothetisches Problem; zahlreiche reale Fälle haben gezeigt, wie algorithmische Voreingenommenheit zu Diskriminierung führen kann. Bedeutende Beispiele für KI-Bias in verschiedenen Bereichen sind:

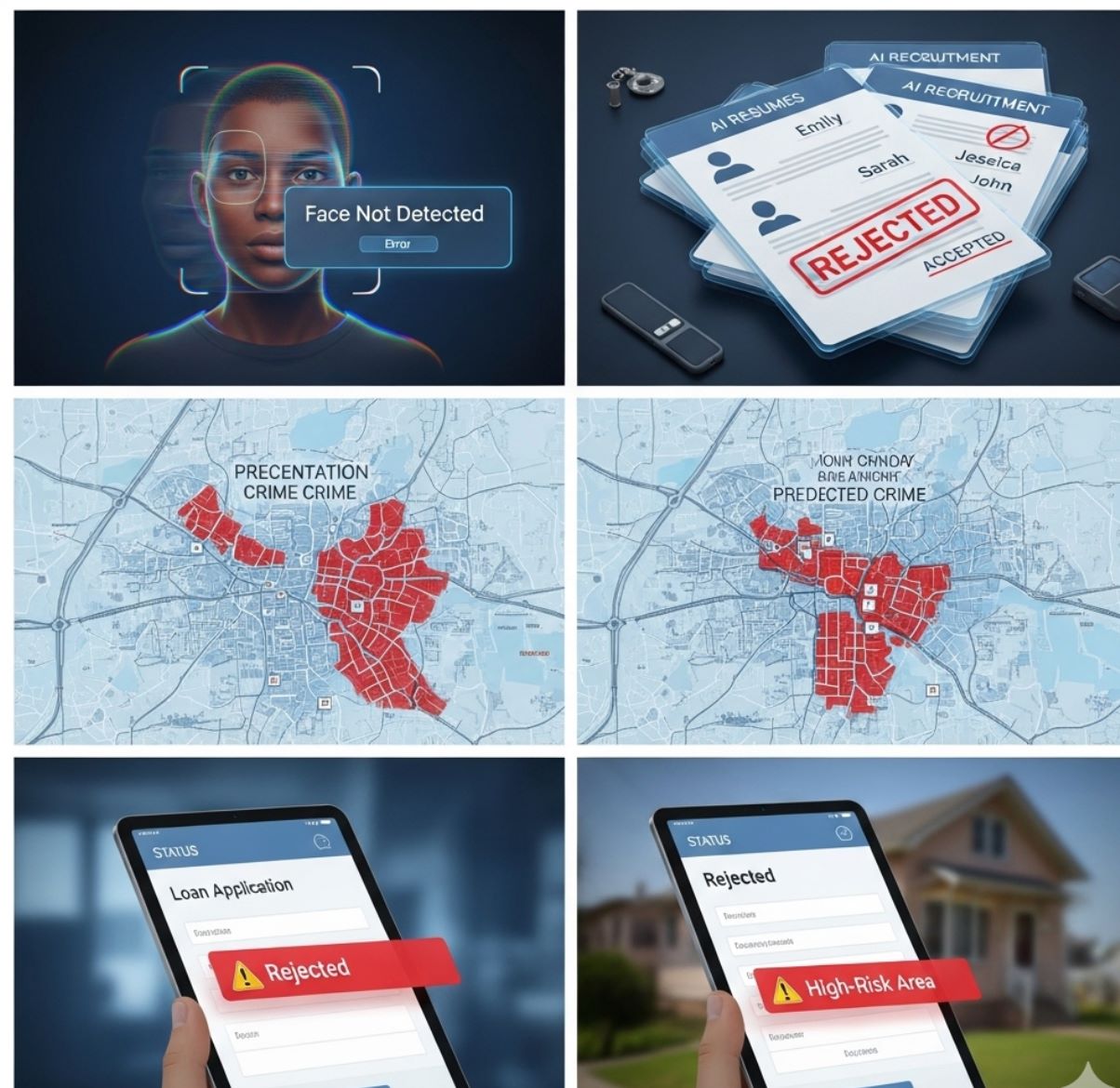

Strafrechtssystem

Fall: US-amerikanischer Rückfallvorhersage-Algorithmus

Auswirkung: Benachteiligt schwarze Angeklagte, die häufig fälschlicherweise als Hochrisiko eingestuft wurden, während weiße Angeklagte als Niedrigrisiko galten, was rassistische Ungleichheiten bei Urteilen verstärkte.

Folge: Verstärkung historischer Vorurteile in Polizei und Justiz

Einstellung & Rekrutierung

Fall: Amazons KI-Rekrutierungstool

Auswirkung: Wurde eingestellt, nachdem es Frauen diskriminierte. Trainiert an Lebensläufen, die überwiegend von Männern stammten, wurden Lebensläufe mit Begriffen wie „Frauen“ oder ausschließlich weiblichen Hochschulen abgewertet.

Folge: Hätte qualifizierte Frauen für technische Stellen ungerecht ausgefiltert

Bias bei Gesichtserkennungstechnologie

Gesichtserkennungstechnologie zeigte erhebliche Bias in der Genauigkeit über demografische Gruppen hinweg. Eine umfassende Studie von 2019 des US National Institute of Standards and Technology (NIST) offenbarte alarmierende Unterschiede:

- Falsch-positive Identifikationen bei asiatischen und afroamerikanischen Gesichtern waren 10 bis 100 Mal wahrscheinlicher als bei kaukasischen Gesichtern

- Die höchsten Fehlidentifikationsraten betrafen schwarze Frauen bei One-to-Many-Suchen

- Diese gefährliche Voreingenommenheit hat bereits dazu geführt, dass Unschuldige fälschlicherweise verhaftet wurden

Bias in generativer KI und Inhalten

Selbst die neuesten KI-Systeme sind nicht frei davon. Eine UNESCO-Studie von 2024 zeigte, dass große Sprachmodelle oft rückschrittliche Geschlechter- und Rassenstereotype erzeugen:

Hausfrauenfokus

- Wurden 4-mal häufiger in häuslichen Rollen beschrieben

- Verknüpft mit „Zuhause“ und „Kindern“

- Traditionelle Geschlechterstereotype

Beruflicher Fokus

- Verbunden mit „Führungskraft“ und „Gehalt“

- Verknüpft mit Karrierefortschritt

- Führungsterminologie

Die Risiken von KI verstärken bestehende Ungleichheiten und führen zu weiterem Schaden für bereits marginalisierte Gruppen.

— UNESCO-Warnung

Diese Beispiele verdeutlichen, dass algorithmische Voreingenommenheit kein fernes oder seltenes Problem ist – sie findet heute in vielen Bereichen statt. Von Jobchancen über Justiz und Gesundheitswesen bis hin zu Online-Informationen können voreingenommene KI-Systeme bestehende Diskriminierung reproduzieren und sogar verstärken.

Der Schaden trifft oft historisch benachteiligte Gruppen und wirft ernste ethische und menschenrechtliche Fragen auf. Da Millionen Menschen generative KI im Alltag nutzen, können selbst subtile Vorurteile in Inhalten Ungleichheiten in der realen Welt verstärken und Stereotype in großem Maßstab festigen.

Warum ist KI-Bias wichtig?

Die Bedeutung der Bekämpfung von KI-Bias ist hoch. Unkontrollierte voreingenommene Algorithmen können systemische Diskriminierung hinter einer Fassade technologischer Neutralität verfestigen. Entscheidungen, die von KI getroffen oder unterstützt werden – wer eingestellt wird, wer einen Kredit oder Bewährung erhält, wie die Polizei Überwachung einsetzt – haben reale Auswirkungen auf das Leben der Menschen.

Auswirkungen auf Menschenrechte

Untergräbt Gleichheit und Diskriminierungsfreiheit

- Verwehrte Chancen

- Wirtschaftliche Ungleichheiten

- Bedrohungen der persönlichen Freiheit

Vertrauensverlust

Schädigt das öffentliche Vertrauen in Technologie

- Verringerte KI-Nutzung

- Reputationsschäden

- Innovationshemmnisse

Verminderte Vorteile

Begrenzt das positive Potenzial von KI

- Ungenaue Ergebnisse

- Verminderte Effektivität

- Ungleicher Zugang zu Vorteilen

Wenn Entscheidungen ungerecht gegen bestimmte Geschlechter, Ethnien oder Gemeinschaften verzerrt sind, vergrößern sich soziale Ungleichheiten. Dies kann zu verwehrten Chancen, wirtschaftlichen Ungleichheiten oder sogar Bedrohungen der persönlichen Freiheit und Sicherheit für betroffene Gruppen führen.

Im größeren Zusammenhang untergräbt algorithmische Voreingenommenheit Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit und steht im Widerspruch zu den Prinzipien von Gleichheit und Nichtdiskriminierung, die demokratische Gesellschaften hochhalten.

Darüber hinaus kann algorithmische Voreingenommenheit die potenziellen Vorteile von KI mindern. KI verspricht Effizienzsteigerungen und bessere Entscheidungen, doch wenn ihre Ergebnisse diskriminierend oder ungenau für Teile der Bevölkerung sind, kann sie ihr volles positives Potenzial nicht entfalten.

Beispielsweise ist ein KI-Gesundheitstool, das für eine demografische Gruppe gut funktioniert, für andere jedoch schlecht, weder wirklich effektiv noch akzeptabel. Wie die OECD feststellte, begrenzt Bias in KI ungerecht Chancen und kann Unternehmen Reputation und Nutzervertrauen kosten.

Kurz gesagt, die Bekämpfung von Bias ist nicht nur eine moralische Verpflichtung, sondern auch entscheidend, um die Vorteile von KI für alle Menschen fair nutzbar zu machen.

Strategien zur Minderung von KI-Bias

Da algorithmische Voreingenommenheit mittlerweile breit anerkannt ist, haben sich verschiedene Strategien und bewährte Verfahren zur Minderung entwickelt. Faire und inklusive KI-Systeme erfordern Maßnahmen in mehreren Entwicklungs- und Einsatzphasen:

Verbesserte Datenpraktiken

Da voreingenommene Daten eine Hauptursache sind, ist die Verbesserung der Datenqualität entscheidend. Das bedeutet die Verwendung diverser, repräsentativer Trainingsdatensätze, die Minderheitengruppen einschließen, und eine rigorose Prüfung auf Verzerrungen oder Lücken.

- Verwendung diverser, repräsentativer Trainingsdatensätze, die Minderheitengruppen einschließen

- Strenge Prüfung der Daten auf historische Bias (unterschiedliche Ergebnisse nach Rasse/Geschlecht)

- Korrektur oder Ausgleich voreingenommener Daten vor dem Modelltraining

- Anwendung von Datenaugmentation oder synthetischen Daten für unterrepräsentierte Gruppen

- Implementierung einer kontinuierlichen Überwachung der KI-Ausgaben, um Bias-Probleme frühzeitig zu erkennen

Fairer Algorithmus-Entwurf

Entwickler sollten bewusst Fairness-Beschränkungen und Bias-Minderungs-Techniken in das Modelltraining integrieren. Dies kann die Verwendung von Algorithmen umfassen, die auf Fairness (nicht nur Genauigkeit) abgestimmt werden können.

Fairness-Techniken anwenden

Verwenden Sie Algorithmen, die auf Fairness abgestimmt sind, wenden Sie Techniken an, um Fehlerquoten zwischen Gruppen auszugleichen, gewichten Sie Daten neu oder passen Sie Entscheidungsgrenzen bedacht an.

Bias-Test-Tools nutzen

Nutzen Sie Open-Source-Tools und Frameworks, um Modelle auf Bias zu testen und während der Entwicklung Anpassungen vorzunehmen.

Fairness-Kriterien definieren

Arbeiten Sie mit Fachexperten und betroffenen Gemeinschaften zusammen, wenn Sie Fairness-Kriterien definieren, da es mehrere mathematische Definitionen von Fairness gibt, die sich manchmal widersprechen.

Menschliche Aufsicht und Verantwortlichkeit

Kein KI-System sollte ohne menschliche Verantwortlichkeit operieren. Menschliche Aufsicht ist entscheidend, um Bias zu erkennen und zu korrigieren, die eine Maschine lernen könnte.

Human-in-the-Loop

- Personalverantwortliche, die von KI geprüfte Kandidaten überprüfen

- Richter, die KI-Risikobewertungen mit Vorsicht betrachten

- Medizinische Fachkräfte, die KI-Diagnosen validieren

Verantwortlichkeitsmaßnahmen

- Regelmäßige Audits von KI-Entscheidungen

- Bewertungen der Bias-Auswirkungen

- Erklärbare KI-Modelle

- Klare Zuweisung von Verantwortlichkeiten

Organisationen müssen sich bewusst sein, dass sie für Entscheidungen ihrer Algorithmen verantwortlich sind, genauso wie für Entscheidungen ihrer Mitarbeiter. Transparenz ist hier eine weitere Säule: Offenheit darüber, wie ein KI-System funktioniert und welche bekannten Einschränkungen es hat, kann Vertrauen schaffen und unabhängige Prüfungen ermöglichen.

Einige Rechtsordnungen bewegen sich in Richtung Transparenzpflicht für algorithmische Entscheidungen mit hohem Risiko (z. B. öffentliche Stellen müssen offenlegen, wie Algorithmen bei Entscheidungen, die Bürger betreffen, eingesetzt werden). Ziel ist es, sicherzustellen, dass KI die menschliche Entscheidungsfindung ergänzt, ohne ethisches Urteilsvermögen oder rechtliche Verantwortung zu ersetzen.

Vielfältige Teams und Regulierung

Inklusive Entwicklung

Ein wachsender Expertenkreis betont den Wert von Vielfalt unter KI-Entwicklern und Stakeholdern. KI-Produkte spiegeln die Perspektiven und blinden Flecken derjenigen wider, die sie entwickeln.

Regulierung und ethische Leitlinien

Regierungen und internationale Organisationen greifen nun aktiv ein, um sicherzustellen, dass KI-Bias adressiert wird:

- UNESCO-Empfehlung zur KI-Ethik (2021): Erstes globales Rahmenwerk, einstimmig angenommen, das Prinzipien von Transparenz, Fairness und Nichtdiskriminierung verankert

- EU-KI-Verordnung (2024): Macht Bias-Prävention zur Priorität und verlangt strenge Fairness-Bewertungen bei Hochrisiko-KI-Systemen

- Lokale Regierungsmaßnahmen: Mehr als ein Dutzend großer Städte (San Francisco, Boston, Minneapolis) haben den Einsatz von Gesichtserkennung durch die Polizei wegen rassistischer Voreingenommenheit verboten

Der Weg nach vorn: Ethische KI gestalten

KI und algorithmische Voreingenommenheit sind eine globale Herausforderung, die wir erst beginnen, effektiv anzugehen. Die oben genannten Beispiele und Bemühungen machen deutlich, dass KI-Bias kein Nischenthema ist – er betrifft wirtschaftliche Chancen, Gerechtigkeit, Gesundheit und sozialen Zusammenhalt weltweit.

Dies zu erreichen erfordert ständige Wachsamkeit: KI-Systeme kontinuierlich auf Bias testen, Daten und Algorithmen verbessern, vielfältige Interessengruppen einbeziehen und Regulierungen an den technologischen Fortschritt anpassen.

Im Kern geht es bei der Bekämpfung algorithmischer Voreingenommenheit darum, KI mit unseren Werten von Gleichheit und Fairness in Einklang zu bringen. Wie Audrey Azoulay, Generaldirektorin der UNESCO, bemerkte, können selbst „kleine Vorurteile in [KI-]Inhalten Ungleichheiten in der realen Welt erheblich verstärken“.

Kleine Vorurteile in KI-Inhalten können Ungleichheiten in der realen Welt erheblich verstärken.

— Audrey Azoulay, Generaldirektorin der UNESCO

Daher ist das Streben nach unvoreingenommener KI entscheidend, um sicherzustellen, dass Technologie alle Gesellschaftssegmente fördert und nicht alte Vorurteile verstärkt.

Indem wir ethische Prinzipien im KI-Design priorisieren – und diese mit konkreten Maßnahmen und Richtlinien untermauern – können wir die innovative Kraft der KI nutzen und gleichzeitig die Menschenwürde schützen.

No comments yet. Be the first to comment!